【業種別】生成AIの活用事例10選!導入時のポイントや注意点も解説

近年、文章や画像などを自動生成する「生成AI」を導入する企業が増えています。ただし、「どのようなものなのか、よくわからない」「どのようにビジネス活用すればいいかわからない」と、導入後の活用方法に悩む担当者も少なくありません。

本記事では、そんな悩みを解決するために、生成AIの活用事例を業種・目的別に厳選して10個紹介します。さらに、導入時に気をつけるべきリスクや注意点、導入を成功させるポイントも具体的に解説します。

「自社に合った活用法を見つけたい」「生成AIを使いこなしたい」とお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。

*生成AI導入に関するお役立ち資料とサービス紹介資料を以下よりDLしていただけます。こちらもあわせてご覧ください。

生成AIとは

生成AI(ジェネレーティブAI)は、ユーザーの指示(プロンプト)をもとに文章や画像などを自動生成するAIです。例えば、企画書の草案を作成したり、広告画像を制作したりと、人手がかかる作業を効率化できます。

生成AIが注目される背景には、急速なAI技術の発展があります。ChatGPTをはじめとする高性能なツールが登場したことで、文章作成やデータ分析、顧客対応など、多くの作業をAIに任せることが可能になりました。

実際に、多くの企業で生成AIの導入が進んでおり、その活用次第で企業の生産性や競争力に差が生じることが予想されています。

生成AIの種類

生成AIにはさまざまな種類がありますが、大きく以下の4つに分類できます。

- テキスト生成AI

- 画像生成AI

- 音声生成AI

- 動画生成AI

ここでは、種類ごとの特徴と具体的な活用例を交えて代表的なツールを紹介します。

テキスト生成AI

テキスト生成AIとは、ユーザーの指示(プロンプト)をもとに自然な文章を自動生成するAIです。代表的なツールには、ChatGPTやGemini、Claudeなどがあります。

レポートやメール返信などの日常的な文書作成をAIに任せることで、これまで手作業に費やしていた時間を大幅に短縮できます。また、顧客の問い合わせ対応や社内FAQへのリアルタイム回答をAIで自動化すれば、従業員はより重要な業務に集中できます。

さらに、広告コピーの作成、アイデア提案、コンテンツ企画支援など、創造的な作業にも活用されており、企業の生産性向上や競争力強化に貢献しています。

画像生成AI

画像生成AIとは、テキストの指示(プロンプト)だけで写真のようにリアルな画像や、クオリティの高いイラストを簡単に作成できるAIです。代表的なツールにはStable DiffusionやMidjourneyなどがあります。

商品イメージや広告バナー、SNS投稿用の画像を手軽に生成できます。ゼロから新しい画像を作成するだけでなく、既存の写真やデザインを加工・編集することも可能です。

専門的なデザインスキルがなくても高品質な画像を簡単に作成できるため、マーケティングや広告制作の現場で業務効率化や制作時間の短縮に大きく貢献しています。

音声生成AI

音声生成AIとは、テキスト情報を自然な人間の声で読み上げたり、特定の人物の声質や話し方を再現したりできるAIです。代表的なツールには、Amazon PollyやVALL-Eなどがあります。

音声生成AIは、記事の音声化やナレーション制作、動画の吹き替えなどで活用されています。最近ではコールセンターの自動応答システムにも利用されており、幅広い用途で導入が進んでいます。

動画生成AI

動画生成AIは、テキストの指示(プロンプト)を入力するだけで、高品質な動画を手軽に作成できるAIです。従来は制作にコストや専門知識が必要でしたが、生成AIの進化により、誰でも低コストで本格的な動画制作が可能になりました。代表的なツールには、SoraやRunway Gen-2があります。

なかでも革新的なサービスとして注目されているのがOpenAI社の「Sora」です。これまでの動画生成AIは数秒の短い動画しか作成できませんでしたが、Soraはテキスト指示だけで長時間の動画を一貫性をもって生成できます。そのため、製品プロモーションや広告制作、eラーニング教材など、企業の具体的なニーズに応える活用が進んでいます。

動画生成AIは、映像制作のハードルを大きく下げ、ビジネス現場の表現力向上や業務効率化に貢献しています。

社内業務効率化を目的とした生成AI活用事例

ここでは、日本国内で実際に取り組まれ、一般に公開されている生成AIの活用事例を紹介します。

自社の社内業務を効率化するために生成AIを活用したい方は、ぜひ参考にしてください。

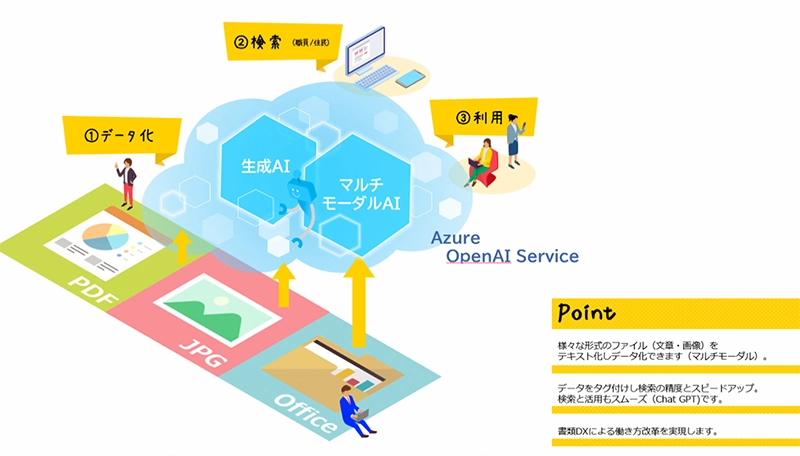

活用事例1:紙資料の電子化と、業務データの横断検索を実現

富山県ではインテックと共同で、紙資料をOCR(光学文字認識)で電子化した上で、生成AIおよびマルチモーダルAIを導入する実証実験を行いました。マルチモーダルAIとは、画像やテキストなど異なる種類(モダリティ)のデータを統合処理できるAIのことです。

自治体業務では、資料の形式や保管場所が統一されておらず、必要な情報を探すのに多くの時間がかかるという課題があります。そこで本実験では、電子化したPDFや画像データをAIに学習させ、異なる文書間での横断検索を可能にしました。その結果、担当部署や資料を特定するまでの時間を大幅に短縮できました。

資料の要約機能の活用も視野に、さらなる業務効率化が期待されています。

*富山県様の活用事例について、以下の記事でご紹介していますのであわせてご覧ください。

関連記事インテック、富山県と生成AIおよびマルチモーダルAIを 活用した働き方改革の実証実験を実施 ~複雑化・多様化する自治体職員業務の効率化検証~

活用事例2:AIチャットボットで社内問い合わせを自動化

ある大手菓子メーカーでは、AIチャットボットを導入して社内の問い合わせ対応を自動化しました。

このメーカーでは複数の社内ポータルサイトが存在し、情報が煩雑で必要な資料を探すだけでも手間がかかっていました。その結果、メールや電話での問い合わせが多く、従業員やサポート部門の負担が大きくなってしまったのです。

そこで、問い合わせ自動化のためにAIチャットボットを導入。社員が自分で必要な情報を簡単に検索できるようになり、サポート部門への問い合わせ件数が減少しました。情報検索や問い合わせ対応にかかる時間が減ったことで、業務効率の向上につながりました。

活用事例3:社内AIチャットで情報検索を効率化

ある大手教育企業では、社内専用のAIチャットサービスを導入し、膨大な社内情報の検索や要約業務を効率化しました。

同社はAzure OpenAI Serviceを採用し、閉域ネットワーク(外部から遮断された環境)でAIチャットを構築しました。これにより、業務資料などの機密性が高い情報を安全に活用でき、情報漏洩やデータの二次利用といったリスクを防止しています。

議事録の要約、メール作成支援、アイデア出し(ブレインストーミング)、契約書のチェック、アンケート結果の分析など、さまざまな業務に活用されています。

*Azure OpenAI Serviceについて、以下の記事で詳しく説明していますのであわせてご覧ください。

関連記事Azure OpenAI Serviceは何ができる?メリットや注意点、具体的な活用事例も解説

マーケティングでの生成AI活用事例

続いて、日本国内で実際に取り組まれ、一般に公開されているマーケティング分野の生成AI活用事例を紹介します。

生成AIをマーケティングに活用することで、広告素材の制作時間を短縮したり、顧客データに基づいた施策を手軽に実施できるようになります。どのように活用されているのか見ていきましょう。

活用事例4:ドキュメント作成を自動化し、制作工数を大幅に省力化

富山県ではインテックと共同で、広報ドキュメントの作成業務に生成AIを活用する実証実験を実施しました。

従来、同県ではYouTube動画や広報資料の台本作成に多くの時間がかかっており、職員の負担が課題となっていました。そこで、生成AIを用いて必要な情報を自動で要約し、複数の台本案を瞬時に作成できるシステムを導入しました。

生成された複数の草案から、職員が最適なものを選択・修正する方法に切り替えることで、制作の時間が従来より大幅に短縮。以前は半日以上必要だった草案作成が短時間で完了し、情報発信の頻度や質も向上しました。職員の心理的な負担も軽減され、積極的にアイデアを出せる環境が整っています。

*富山県様の活用事例について、以下の記事でご紹介していますのであわせてご覧ください。

関連記事生成AIとマルチモーダルAIを組み合わせたデータ利活用の実証実験を通じて、「一歩先の自治体DX」を検証! ペーパーレスや電子化による「書類DX」の先は、業務の在り方から見直す「業務DX」の時代へ

活用事例5:ユーザー参加型の画像生成キャンペーン

ある大手飲料メーカーは、ユーザー参加型の画像生成AIキャンペーンを実施し、ブランド認知を高めました。

同社は季節限定商品の認知向上を目的に、特設サイトを開設。ユーザーが「レトロ風」「ポップ調」といったキーワードを入力するとオリジナル画像を生成でき、SNSで簡単にシェアできる仕組みを作りました。さらに優秀作品を公式広告として採用する企画を設けることで、キャンペーンの拡散を促進しました。

その結果、大きな話題となり、SNSでのブランド露出や言及が増加。新商品の売上向上や企業イメージアップにもつながっています。

活用事例6:広告の制作工程を大幅に効率化

ある大手企業では、画像生成AIを活用した広告クリエイティブの自動生成システムを導入し、広告制作の工程を効率化しました。

この企業では、ブランドごとの厳格なデザイン規定を遵守しつつ、多様なサイズや表現が求められるオンライン広告の制作負担が課題となっていました。そこで画像生成AIを導入し、ブランドのデザイン規定を守りつつ、広告画像を生成する仕組みを開発しました。このシステムには、過去のデータをもとに効果が高い画像をAIが自動的に選び出す機能も搭載しています。

この仕組みをテストしたところ、広告素材のデザインにかかる工数を約半分に削減できることが確認されました。専門的な知識がなくても高品質な広告を短時間で制作できるため、業務の効率化に大きく貢献しています。

またインテックでは、法令やガイドラインをもとに、生成AIを用いた広告内容の審査業務の実用化に向けて技術検証を行っています。

コールセンター業務での生成AI活用事例

ここでは、日本国内で実際に取り組まれ、一般に公開されているコールセンター業務での生成AIの活用事例を2つ紹介します。

コールセンターでは、問い合わせが集中すると担当者の負担が増え、顧客満足度の低下につながることがあります。生成AIを導入すれば問い合わせ対応を効率化し、担当者の負担を減らすことが可能です。

実際にどのような成果をあげているのか、具体的な事例を見ていきましょう。

活用事例7:AIチャットボット導入によるカスタマーサービスの応答率向上

ある大手不動産企業では、AIチャットボットを導入して問い合わせ対応の自動化を進め、顧客への応答率を改善しました。

この企業では、繁忙期になると問い合わせが集中し、顧客を長時間待たせてしまうことが課題でした。そこでAIチャットボットを導入し、基本的な質問への回答を24時間自動化しました。

導入後は問い合わせの処理速度が上がり、特に繁忙期の応答率が大きく改善しています。さらに、待ち時間が減少し、顧客満足度も向上。担当者の負担軽減にもつながりました。

活用事例8:AIアシスタントを導入し、業務効率化を実現

ある大手インフラ企業は、コールセンター業務にAIアシスタントを導入し、問い合わせ対応の効率と品質を大幅に向上させました。

導入したAIアシスタントは、通話内容をリアルタイムで文字起こし・解析し、オペレーターの画面に最適な回答候補や確認すべき事項を表示します。これにより、オペレーターは必要な情報をすぐに把握でき、問い合わせに迅速かつ正確に対応できるようになりました。

また、応答中に追加質問が発生した場合でも、画面上の確認リストを参照することで抜け漏れなく対応可能です。結果として、管理者への対応の引き継ぎ(エスカレーション)件数が減少し、業務効率化と顧客対応の質が向上しています。

製造・設計での生成AI活用事例

最後に、日本国内で実際に取り組まれ、一般に公開されている製造・設計での生成AI活用事例を2つ紹介します。

製造・設計業務では、設計プロセスの複雑化、試作コストの増大、熟練技術者の不足といった課題がよく挙げられます。これらの課題に対して、生成AIは設計作業の効率化や試作回数の削減、技術伝承の促進に役立ちます。具体的な活用事例を見てみましょう。

活用事例9:生成AIの活用による新規用途探索と技術伝承の推進

ある大手化学メーカーでは、生成AIを活用して材料の新規用途探索や製造現場の技術伝承を効率化しています。

新規用途探索では、生成AIが膨大な文献データから新しい用途候補を自動で抽出。有望なものを短時間で絞り込むことで、候補選定にかかる時間を約40%短縮しました。

製造現場では、過去のリスクデータを生成AIが分析。ベテラン技術者の経験に依存していたリスクの洗い出しや対策の立案を自動化しています。経験の浅い従業員でも安全で効率的な作業が可能となり、技術伝承の課題解決が期待されています。

このように、新規用途開発のスピードアップと製造現場のリスク管理精度向上という2つの課題解決を、生成AIで実現しています。

*製造業のAI活用について、こちらの記事もあわせてご覧ください。

活用事例10:建物のデザイン案を自動生成

ある大手企業では、建築設計プロセスに生成AIを導入し、デザイン工程の効率化を進めています。

同社ではデザイン案を自動生成するAIシステムを開発。スケッチや簡易モデルをAIに入力すると、過去の建築デザインデータを学習したAIが多彩な外観パターンを自動生成します。短時間で複数のデザイン案を検討できるため、アイデア出しや修正が容易になりました。

これにより、従来は多くの時間を要していた設計初期のアイデア考案が迅速に行えるようになり、顧客ニーズへの提案力向上を実現しています。

生成AIの活用例まとめ

生成AIは、マーケティングや業務効率化を中心に幅広い用途で活用されています。具体的な活用例を以下にまとめます。

| 用途 | 活用例 |

|---|---|

| Webサイトのリサーチ・翻訳 | 多言語Webサイトの自動翻訳、競合サイトの情報収集 |

| 文書生成 | レポートやコンテンツの作成、キャッチコピー制作、メール作成支援 |

| メディア制作 | 広告・SNS用の画像や動画制作、プロモーション素材作成、広告審査業務 |

| プログラミング支援 | コードの自動生成、バグ修正・最適化、プログラム補助 |

| カスタマーサポートの自動化 | AIチャットボットによる問い合わせ対応、FAQの自動回答 |

| 市場調査・分析 | トレンド分析、競合調査、アイデアの抽出や企画提案 |

| リサーチ・翻訳 | 外国語文献の自動翻訳、競合サイトのリサーチ・分析 |

| デザイン設計 | 建築や製品のデザイン案自動生成、設計業務の効率化 |

このように、生成AIは幅広い領域で業務の効率化や精度向上に貢献し、企業の課題解決を後押ししています。

生成AIをビジネスで利用する際の注意点・リスク

企業で生成AIを導入する際は、以下のリスクがあることを認識する必要があります。

- 情報セキュリティのリスク

- ハルシネーションのリスク

ここでは、それぞれのリスクと対策について解説します。

情報セキュリティのリスク

生成AIを社内利用する場合、機密情報や個人情報がAIに入力されることが多くなります。しかし、生成AIがこれらの情報を学習すると、意図せず外部に情報が漏洩するリスクが生じるため注意が必要です。

このリスクを回避するためには、AIに特定のデータを学習させない仕組みを導入するなど、情報管理体制の整備が欠かせません。

例えば、Microsoftの『Azure OpenAI Service』のように、専用の閉域環境を構築できるサービスを導入することで、データを外部に漏らさないシステムを構築できます。これにより、機密情報や個人情報を含む業務データを安全に活用できるようになり、情報漏洩のリスクを低減できます。

*Azure OpenAI Serviceについて、以下の記事で説明していますのであわせてご覧ください。

関連記事Azure OpenAI Serviceは何ができる?メリットや注意点、具体的な活用事例も解説

*インテックでは、安全性に優れた『Azure OpenAI Service 活用支援サービス』を提供しています。

生成AIを安全に使いこなすためのお役立ち資料とサービス紹介資料を以下よりDLしていただけますので、ぜひご覧ください。

ハルシネーションのリスク

生成AIには、存在しない情報をあたかも事実のように生成してしまうハルシネーション(Hallucination)のリスクがあります。実在しない資料名や統計データを示すなど、意図せず誤った情報が拡散される恐れがあるため注意が必要です。そのため、生成AIが提示した情報は、人間が必ず精査・検証するプロセスを設けることが不可欠です。

こうしたリスクを低減するためには、生成AIが信頼性の高い情報源から適切に情報を参照できる仕組みを構築することが重要です。インテックでは、AIが回答を生成する際に、事前に登録された信頼できるデータベースから必要な情報を抽出する技術である「Retrieval-Augmented Generation(RAG)」や、情報をグラフ構造で整理し関連性を把握する「GraphRAG」など最新技術を活用し、生成AIの回答精度を高める取り組みも行っています。

これらの技術を活用することで、AIが参照する情報源をより正確かつ適切に選択できるため、ハルシネーションのリスク軽減につながると期待されています。

生成AIの導入を成功させるポイント

生成AIをビジネスに導入する際は、以下の5つのポイントを押さえることが重要です。

- 業務内容・フローを整理し、導入目的を明確にする

- 目的に合わせた生成AIツールを導入する

- 社員のAIリテラシーを向上させる

- 運用ルールやガイドラインを制定する

- 最新技術を活用し、回答精度を高める

それぞれのポイントを解説します。

業務内容・フローを整理し、導入目的を明確にする

生成AIを導入する前に、自社の業務フローや課題を整理し、「何を解決したいか」を明確にしましょう。

例えば、以下のような目的が考えられます。

- 手作業による時間やコストを削減する

- コンテンツ制作やデザイン提案にAIを活用し、新たなアイデアを生み出す

- 大量のデータを分析し、正確な意思決定をサポートする

目的を明確にしておくことで、ツールの選定や運用方針の決定がスムーズになります。

目的に合わせた生成AIツールを導入する

生成AIツールは、テキスト生成、画像生成、音声生成など種類ごとに得意分野や機能が異なります。そのため、「問い合わせ対応を効率化したい」「資料作成を自動化したい」など、自社の導入目的に適したツールを選ぶことが重要です。

まずは無料版を活用して、実際の業務に適しているか、操作性や導入効果を検証するとよいでしょう。その後、さらに高度な機能やサポートが必要と判断した場合に、有料版や企業向けプランに移行することをおすすめします。

用途に合った生成AIツールを、無料版で試しながら選定すると、費用対効果の高い導入が実現できます。

社員のAIリテラシーを向上させる

生成AIを効果的に活用するためには、社員自身がAIの特性を理解し、適切な使い方を習得する必要があります。もし誤った使い方をすると、誤情報の生成や想定外の結果につながる恐れがあります。

AIリテラシーを向上させるには、社内研修や実践的なトレーニングの実施が有効です。具体的には、以下のような取り組みがおすすめです。

- 社内でのAI活用成功事例の共有

- プロンプト(指示文)の書き方やAIツールの具体的な活用方法を学ぶワークショップ

- 社員が日常的にAIに触れられる環境づくり

こうした取り組みによって、社員のスキル習得や自発的な学習を促進できます。

運用ルールやガイドラインを制定する

生成AIを安全かつ効果的に活用するためには、明確な運用ルールやガイドラインの制定が不可欠です。特に、情報漏洩や誤情報の拡散といったリスクを防ぐためにも、以下のような項目を定めておきましょう。

- 生成AIの利用手順

- プロンプトに入力してよい情報の種類や範囲

- 生成AIの誤作動発生時の対応手順

- 生成物の利用制限

- 運用体制

- セキュリティインシデント発生時の対応手順

これらのルールやガイドラインを整備することで、組織全体が安全かつ効果的に生成AIを活用できるようになります。

最新技術を活用し、回答精度を高める

生成AIの精度を高め、誤情報(ハルシネーション)のリスクを最小化するには、外部情報を適切に活用する仕組みを取り入れるのが効果的です。その代表例が、RAG(Retrieval-Augmented Generation)やGraphRAGなどの最新技術です。

RAGとは、質問に関連する外部データをAIが参照し、回答精度を高める仕組みのことです。Microsoftが2024年に発表したGraphRAGは、データ同士の関連性をグラフ構造で整理し、より正確で文脈に沿った情報を提供できる仕組みです。

インテックでは、これら最新技術を活用した環境構築やサービス提供を通じて、お客様に安全で精度の高い生成AIの導入・運用を提案しています。

*インテックの生成AI導入支援の詳細は、以下のページをご覧ください。

サービス紹介Azure OpenAI Service 活用支援サービス

*生成AIを安全に使いこなすためのお役立ち資料とサービス紹介資料を以下よりDLしていただけます。こちらもあわせてご覧ください。

事例を参考にしながら、生成AIを活用しよう

生成AIは、業種・業界を問わず、業務効率化や新たな価値創造を可能にするソリューションとして注目されています。しかし、導入にあたっては情報漏えいやハルシネーション(誤情報)のリスクも伴うため、セキュリティ対策やルール整備、最新技術を活用した精度向上が欠かせません。

インテックでは、生成AIをビジネスで活用するための環境構築から定着化までトータルでサポートする『Azure OpenAI Service 活用支援サービス』を提供しています。

このサービスには、以下のような特長があります。

- セキュアな専用環境を短期間で構築

- 運用ルールやガイドラインの雛形を提供

- 社内データを活用し、照会応答や文書作成をAI化

- AI推進人材の育成メニューを用意

- 導入アセスメントと定着化コンサルティングを実施

- 最先端のAI研究からビジネス協創まで一貫支援

- 必要な対策をパッケージングしてスピーディーに導入

- プライバシーとセキュリティを重視した運用をサポート

生成AIをビジネスに導入するなら、安全性と実用性を両立した『Azure OpenAI Service 活用支援サービス』をぜひご検討ください。

*インテックの生成AI社内導入事例についても以下の記事でご紹介していますので、あわせてご覧ください。

導入事例Azure OpenAI Serviceによる安心・安全なChatGPT環境を構築 生成AIを活用するための利用ガイドラインをパッケージ化した 企業向けChatGPT導入のサポートを開始

公開日 2025年04月04日

資料ダウンロード

-

生成AIとは?ビジネスで差をつける基礎知識と導入事例

急速なAI技術の発展により、生成AIのビジネス活用が注目されています。実際に、多くの企業で生成AIの導入が進んでおり、その活用次第で企業の生産性や競争力に差が生じることが予想されています。本書では、生成AIのビジネス活用における基礎知識と弊社での社内導入事例をご紹介しています。ぜひご覧ください。

-

Azure OpenAI Service 活用支援サービスご紹介資料

企業における生成AIの活用において、セキュリティリスクの観点などから社内業務でのChatGPTの利用を禁止・制限しているなど、課題を感じられている企業も多く存在します。Azure OpenAI Service 活用支援サービスでは、セキュアな環境構築も加え、安心・安全かつ使いやすい生成AI環境を"簡単に・素早く"導入出来ます。

お問い合わせ

Webから問い合わせるあわせて読まれているコラム

関連する商品・サービス

- Azure OpenAI Service 活用支援サービス

- 安心・安全かつ使いやすい生成AI環境を“簡単に・素早く”導入出来ます。