都市の未来像!スマートシティを進める自治体一覧【令和7年度】

私たちの暮らしをより便利に、より快適にするスマートシティの実現に向けて、多くの自治体が取り組みを進めています。交通や防災、エネルギーなど幅広い分野の地域課題の解決に最新技術が活用されています。

本記事では、最新版の令和7年度に日本国内のスマートシティ関連事業に選定された自治体をまとめました。各地域の具体的な取り組みを解説するので、過去の取り組みと合わせて、ぜひ参考にしてください。

スマートシティに取り組んでいる関係者の方は各自治体の取り組みを知ることで、未来の暮らしを考える大きなヒントを得られるでしょう。

*スマートシティの取り組み事例について、こちら↓の資料もあわせてご覧ください。

スマートシティとは

スマートシティとは、最新技術を活用して都市や地域が抱える課題を解決し、人々の生活をより良くする考え方です。

エネルギーや交通など多様な分野を効率的につなげ、誰もが快適に暮らせるまちづくりを目指します。近年ではデジタル技術の進化により、AIによる画像認識やネットワーク、センシングといった技術の活用も見られるようになりました。

こうした考え方や取り組みは、未来の都市づくりに欠かせないものとして位置づけられ、世界各地で実践されています。

スマートシティが注目されている理由とは?

スマートシティが注目を集めている背景には、世界的な人口増加やエネルギー効率化の必要性など、さまざまな理由があります。世界では、今後30年で人口が20億人も増加する見込みで、エネルギーの効率的な供給体制を整えることが急務とされています。

一方、日本に目を向けると、人口減少や都市部への人口集中といった課題が深刻化しているのが現状です。スマートシティは、デジタル技術を活用してこうした社会の課題を解決できる可能性を秘めていることから注目されています。

*スマートシティについて、こちら↓の記事もあわせてご覧ください。

スマートシティとスーパーシティの違い

スマートシティとスーパーシティは、定義と目的が異なります。

スマートシティは、ICTなどの最新技術を活用し、地域の課題を解決するとともに新たな価値を創造し続ける取り組みです。Society 5.0を先行的に実現する場とも位置づけられています。

一方、スーパーシティは住民が参画し、住民目線で2030年頃に先行実現されることを目指す構想です。

また、スマートシティの目的は、一人ひとりに寄り添ったサービスを通じてウェルビーイングの向上を図ることです。

これに対してスーパーシティの目的は、まるごと未来都市の実現を目指し、データ基盤を中心に多様なサービスを統合的に提供することを目的としています。

【令和7年度】日本国内のスマートシティ関連事業に選定された29の自治体・事業一覧

令和7年度に日本国内のスマートシティ関連事業に選定された自治体(事業実施地域)を紹介します。各地域の具体的な取り組みも簡潔に解説します。

さまざまな自治体の事例を知ることで、地域の課題解決のヒントにお役立てください。

未来技術社会実装事業

未来技術社会実装事業(内閣府):3事業

| 事業実施地域 | 申請者 | 事業名 |

|---|---|---|

| 1.群馬県嬬恋村 | 群馬県嬬恋村 | ドローンを活用した「フェーズフリー型」スマート農業およびスマート防災DX |

| 2.千葉県東庄町 | 千葉県東庄町 | 利根川を利用したドローンによる物流ルート設置事業 |

| 3.大阪府東大阪市 | 大阪府東大阪市 | 自動運転の完全!民間事業による商業運行化プロジェクト |

未来技術社会実装事業とは、AIやIoT、自動運転、ドローン等の技術を活用し、地域課題の解決や地方創生を目指す事業です。「デジタル田園都市国家構想総合戦略」に基づき、先導的なスマートシティ創出を目的とした施策の一つとして位置づけられています。

提案された事業はパッケージ化され、複数の関係府省庁が参加する地域実装協議会において総合的な支援がおこなわれます。以下では、選定された自治体の具体的な取り組みを紹介します。

1.群馬県嬬恋村

群馬県嬬恋村が推進するのは、ドローンを活用した「フェーズフリー型」スマート農業・防災DXです。平常時には、農薬散布やAI画像分析による生育状況の診断など、スマート農業の分野で民間事業者が日常的にドローンを活用しています。

災害時には「ドローン災害支援システム」として転用できる体制を整備し、フェーズフリーによる持続可能な運用を実現します。

2.千葉県東庄町

千葉県東庄町では、利根川を利用したドローンによる物流ルート設置事業を推進しています。根川河川域を航路として活用し、新たな物流インフラの構築を目指す取り組みです。

これにより、従来の陸路輸送の制約を超えた効率的な特産品輸送を実現しています。さらに、災害時の迅速な物資供給や高齢者支援などにも貢献しています。

3.大阪府東大阪市

大阪府東大阪市では、自動運転の実用性と安全性を高めるため、民間事業による商業運行化プロジェクトを推進しています。電磁誘導線方式を活用したレベル4自動運転バスを導入しました。

運転手不足の解消や安定した運行環境の確立を実現しています。さらに、既存駅や新設駅からの二次交通を担うことで、地域の回遊性向上と賑わいの創出を目指しています。

地域社会DX推進パッケージ事業(補助事業)

地域社会DX推進パッケージ事業(補助事業)(総務省):2事業

| 事業実施地域 | 申請者 | 事業名 |

|---|---|---|

| 1.北海道更別村 | 北海道更別村 | 平時・災害時共通地域通信基盤の強化・拡大とライフスタイルセンシングによる地域課題解決の取組み |

| 2.愛媛県新居浜市 | 株式会社ハートネットワーク | 地域デジタル通信基盤を活用した災害時における地域医療の課題解決事業 |

地域社会DX推進パッケージ事業とは、デジタル技術を活用し、地域課題を解決するための無線通信インフラなどの整備を支援する事業です。

デジタル人材の確保や、AI・自動運転などの先進的ソリューションや無線システムの実証、通信インフラ整備の補助といった施策を通じて好事例を創出し、全国での早期実用化を目指します。

ここでは、地域社会DX推進パッケージ事業(補助事業)に選定された自治体の具体的な取り組みを紹介します。

1.北海道更別村

北海道更別村では、平時・災害時を問わず活用できる地域通信基盤の強化・拡大と、ライフスタイルセンシングによる課題解決に取り組んでいます。

導入をしたのが、レジリエンス性の高いネットワーク「NerveNet」(ナーブネット)です。これは耐災害性を備えたネットワークシステムで、居住地による通信環境の格差や、高齢者単身世帯の増加といった地域課題に対応します。

さらに、電力センサーから得られるデータを解析し、生活習慣病や認知症リスクを軽減するための行動変容を促す取り組みを進めています。

2.愛媛県新居浜市/株式会社ハートネットワーク

愛媛県新居浜市の株式会社ハートネットワークでは、地域のデジタル通信基盤を活用し、災害時における地域医療の課題解決に取り組んでいます。

新居浜市内の医療機関は過去に3度の河川氾濫による浸水被害を受けてきました。これに対応するために、ローカル5Gを整備して河川水位の監視・予測を実施しています。

さらに医療現場のデジタル化の遅れも問題視されてきました。課題を解決すべく、院内では、医療従事者間の円滑な連絡を可能にするsXGP(エスエックスジーピー)を導入する取り組みを進めています。

sXGPとは、PHSに代わるLTE技術を基盤にした次世代の通信システムです。

国土交通省スマートシティ実装化支援事業

国土交通省スマートシティ実装化支援事業(国土交通省都市局):8事業

| 事業実施地域 | 申請者 | 事業名 |

|---|---|---|

| 1.宮城県仙台市 | 仙台市×東北大学スマートフロンティア協議会 | 複合データの利活用を通じた高度な施策サイクルの実現 |

| 2.東京都千代田区 | 大手町・丸の内・有楽町地区スマートシティ推進コンソーシアム | 大手町・丸の内・有楽町地区スマートシティプロジェクトエリアマネジメントDX(エリマネDX)実装化事業 |

| 3.東京都港区 | 高輪ゲートウェイ駅周辺地区 スマートシティコンソーシアム | 高輪ゲートウェイ駅周辺地区 エキマチスマートシティ事業 |

| 4.東京都墨田区 | アーバンデザインセンターすみだ | AIを活用した新しい公園管理!大学のあるまちすみだ 都市空間スマート化実装事業 |

| 5.愛知県岡崎市 | 岡崎スマートコミュニティ推進協議会 | 不動産活用効果予測サービス実証事業 |

| 6.三重県四日市市 | 四日市スマートリージョン・コア推進協議会 | 四日市スマートリージョン・コア推進事業 |

| 7.大阪府大阪市北区 | うめきた2期地区等スマートシティ形成協議会 | うめきた2期地区等スマートシティ実証事業 |

| 8.和歌山県すさみ町 | すさみスマートシティ推進コンソーシアム | 観光拠点・防災道の駅中心の観光/防災の高度化・自動化実証事業 |

国土交通省スマートシティ実装化支援事業とは、地域ごとに策定されたスマートシティ実行計画に基づき、データや最新技術を活用した都市サービスの実装を支援する事業です。

国土交通省スマートシティ実装化支援事業に選定されるための主な条件は、以下の3点です。

- 民間事業者と地方公共団体が連携したプロジェクトであること

- スマートシティ実行計画を策定して公開していること

- 短期間で実証から実装へ移行できる事業であること

ここでは、国土交通省スマートシティ実装化支援事業に選定された自治体の取り組みを紹介します。

1.宮城県仙台市/仙台市×東北大学スマートフロンティア協議会

仙台市と東北大学スマートフロンティア協議会は、複合データの利活用を通じて高度な施策サイクルの実現を目指しています。

まちづくり計画やハザードマップなどの各種データを地図上に重ね合わせ、必要な情報にアクセスしやすい環境を整備しています。

さらに、生成AIを活用したデータ分析による実証実験も特徴です。これにより、まちづくり計画の高度化につなげる取り組みを進めています。

2.東京都千代田区/大手町・丸の内・有楽町地区スマートシティ推進コンソーシアム

大手町・丸の内・有楽町地区スマートシティ推進コンソーシアムでは、エリアマネジメント団体が管轄する11か所の公的空間において、イベント情報や防災関連データを都市OSと連携させました。

これにより、エリアマネジメント関係者のスムーズな合意形成を実現しています。また、公的空間で開催されるイベント情報を「Oh my map」やAIコンシェルジュを通じて発信する実証実験を実施しています。「Oh my map」とは、大手町・丸の内・有楽町界隈のモビリティ情報・エリア情報を発信するマップです。

3.東京都港区/高輪ゲートウェイ駅周辺地区 スマートシティコンソーシアム

高輪ゲートウェイ駅周辺地区スマートシティコンソーシアムでは、GPSやSuicaデータを活用した人流分析・予測システムを整備しています。

移動需要を可視化し、港区コミュニティバスの運行路線改善や新規モビリティ導入に向けた検証を実施してきました。さらに、オフィスビル内でのスマートエネルギーマネジメントシステム構築に向けた実証も進められています。

4.東京都墨田区/アーバンデザインセンターすみだ

アーバンデザインセンターすみだが進めるのは、多世代交流による賑わいの創出を目指し、区民生活に身近な公園を対象とした取り組みです。

公園利用者の動態分析や人流分析をおこない、混雑状況や熱中症リスクを区民へ提供しています。さらに、AIを活用した植栽の状況分析など、公園管理の高度化に向けた実証実験を実施しています。

5.愛知県岡崎市/岡崎スマートコミュニティ推進協議会

岡崎スマートコミュニティ推進協議会では、公共投資後の不動産活用を促進するため、再開発後の人流・車流を予測・可視化するシステムを構築しました。

将来的には、再開発後のイメージを不動産事業者などに有償で提供することを視野に入れ、可視化データの有用性を検証する実証事業を進めています。

6.三重県四日市市/四日市スマートリージョン・コア推進協議会

四日市スマートリージョン・コア推進協議会では、大規模な再開発と並行してエリアの活性化を図るため、複数のスマートサービスを実装しています。

具体的には、人流データなどの可視化やAIを活用した分析サービスの有償提供に向けた実証、公共交通や自動運転との連携を目指す「四日市版MaaS」や、中央通り全線におけるデジタルインフラ台帳の構築などを進めています。

7.大阪府大阪市北区/うめきた2期地区等スマートシティ形成協議会

うめきた2期地区等スマートシティ形成協議会では、整備主体・保有主体・維持管理運営主体が複雑に関わる都市公園の持続的かつ効率的な管理・運営を目指しています。

これを実現するために活用しているのが、AIカメラによる画像解析です。公園内の運営管理や資産状況の把握を効率化・高度化するための実証実験を進めています。

8.和歌山県すさみ町/すさみスマートシティ推進コンソーシアム

すさみスマートシティ推進コンソーシアムでは、平常時には配食や医薬品などの物資輸送を想定し、ドローンの離着陸地点の整備や運用スキームの検討を進めています。

また、有事の際には近隣自治体や自衛隊との映像連携に関する実証を実施。観光と防災の両面で高度化・自動化を図る取り組みを推進しています。

地域新MaaS創出推進事業

地域新MaaS創出推進事業(経済産業省):5事業

| 事業実施地域 | 申請者 | 事業名 |

|---|---|---|

| 1.秋田県仙北市 | 有限会社E・Gエンジニアリング | 特定小型スクーターシェアリングサービスの地方都市における社会受容性等検証事業 |

| 2.神奈川県横浜市 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 横浜市青葉区東部地区オンデマンド交通実証(令和7年度) |

| 3.富山県富山市 | 一般社団法人トヤマチミライ | 富山駅周辺ラストワンマイル次世代モビリティプロジェクト |

| 4.三重県多気町・大台町・渡会町 | 三重広域連携スーパーシティ構想推進協議会 | デジタル基盤や6町・民間企業の協力体制の活用による「移動」「自動車」を核とした地域連携型サービスの事業モデルの構築 |

| 5.島根県大田圏域(大田市・川本町・美郷町) | 社会医療法人仁寿会 | 複数医療機関・車両タイプによる医療MaaS車両共同利用モデル確立に向けた実証 |

域新MaaS創出推進事業とは、地域が抱える移動課題を解決し、新たなモビリティサービスの社会実装を目指す取り組みです。

経済産業省と国土交通省が連携して進める「スマートモビリティチャレンジ」の一環として実施されました。公共交通の利便性向上や地域特性に応じ、自動運転やIoT、AIなど、新技術を活用した移動サービスの導入を支援します。

ここでは、地域新MaaS創出推進事業に選定された自治体の具体的な取り組みを紹介します。

1.秋田県仙北市/有限会社E・Gエンジニアリング

秋田県仙北市の有限会社E・Gエンジニアリングでは、「リースtoシェア」という新たなビジネスモデルを活用し、モビリティのシェアリングサービス実証を進めています。

地方都市における社会的な受容性や事業の実現可能性を検証するとともに、他地域へ横展開する可能性についても検討しています。

2.神奈川県横浜市/エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

神奈川県横浜市のエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社では、子育て世代のニーズに重点を置き、オンデマンド交通サービスと生活サービスを連携させた実証を推進しています。

さらに、将来的な自動運転化を見据え、有人運行との比較を通じて自動運転の適否を検証する運行テストも実施しています。

3.富山県富山市/一般社団法人トヤマチミライ

富山県富山市の一般社団法人トヤマチミライは、富山駅周辺でラストワンマイル次世代モビリティプロジェクトを推進しています。

この取り組みの主な目的は、住民や観光客の移動利便性向上です。自動車ディーラーや鉄道事業者など多様なプレイヤーと協業し、富山駅北口エリアで次世代モビリティの提供を進めています。

4.三重県多気町・大台町・渡会町/三重広域連携スーパーシティ構想推進協議会

三重県多気町・大台町・渡会町と三重広域連携スーパーシティ構想推進協議会では、デジタル基盤や自治体・民間企業の協力体制を活用し、「移動」や「自動車」を核とした地域連携型サービスの事業モデル構築に取り組んでいます。

複数自治体が連携して配車管理システムやドライバーを共有し、住民同士の共助による移動サービスの実証を進め、地域に根ざした新たな事業モデルの実現を目指しています。

5.島根県大田圏域(大田市・川本町・美郷町)/社会医療法人仁寿会

島根県大田圏域と社会医療法人仁寿会では、複数医療機関・車両タイプによる医療MaaS車両共同利用モデルの確立に向けた実証実験を実施しています。

医療MaaS車両の共同利用により、運行管理業務を地域事業者が担うことが特徴です。これにより、車両の稼働率向上と運用主体のコスト負担軽減を図っています。こうした取り組みを通じて、共同利用モデルの確立を目指しています。

日本版MaaS推進・支援事業

日本版MaaS推進・支援事業(国土交通省総合政策局):11事業

| 事業実施地域 | 申請者 | 事業名 |

|---|---|---|

| 1.北海道名寄市、稚内市、美唄市 | 北海道旅客鉄道株式会社 | QRコードを活用した鉄道と二次交通の連携事業 |

| 2.北海道小清水町、斜里町 | 北海道MaaSプラットフォーム | オホーツク観光MaaS実証プロジェクト |

| 3.青森県弘前市 | 弘前市地域公共交通会議 | ひろさきMaaS推進事業 |

| 4.群馬県前橋市 | 群馬県前橋市 | 前橋市MaaS環境整備(上毛電鉄IC機能導入)事業 |

| 5.群馬県高崎市 | 群馬県高崎市 | 高崎市新モビリティサービス(高崎市GunMaaS)推進事業 |

| 6.群馬県みなかみ町 | 株式会社MaaS Tech Japan | モビリティデータを用いた交通計画策定支援システムの実証事業 |

| 7.埼玉県越谷市 | 越谷市新モビリティサービス協議会 | 越谷市新モビリティサービス(越谷市MaaS)事業 |

| 8.長野県飯山市 | 飯山市地域公共交通会議 | 飯山駅周辺エリアにおけるシェア乗りタクシー実証運行業務 |

| 9.愛知県春日井市 | 春日井市MaaS推進検討会 | 春日井のりかえアップデート・プロジェクト |

| 10.香川県高松市、多度津町、小豆島町等 | 香川県タクシー利用利便性向上協議会 | 「観光の足」確保に向けたタクシー利用利便性向上実証実験 |

| 11.愛媛県四国中央市、今治市等 | 四国旅客鉄道(株) | 鉄道とタクシーの配車連携実証事業 |

日本版MaaS推進・支援事業とは、国土交通省が中心となり、全国的にMaaS(Mobility as a Service)の普及を促進するための取り組みです。

MaaSとは、複数の公共交通機関やタクシー、シェアサイクルなど多様な移動サービスを組み合わせ、検索・予約・決済といった手続きを一元化する仕組みを指します。利用者にとって移動の利便性を高めるだけでなく、地域交通の効率化や観光振興、高齢者の移動支援などにもつながる点が特徴です。

日本版MaaS推進・支援事業には、「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト11事業と観光二次交通高度化事業18事業があります。ここでは、令和7年度のスマートシティ関連事業に選定された、「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクトについて、自治体の具体的な取り組みを紹介します。

1.北海道名寄市、稚内市、美唄市/北海道旅客鉄道株式会社

北海道名寄市・稚内市・美唄市では、宗谷本線を走る特急電車の全席にタクシー予約が可能なQRコード付きステッカーを掲示しています。

これにより、名寄駅・稚内駅の2駅で特急電車の到着に合わせた配車を実現しました。さらに、美唄駅・茶志内駅・名寄駅では、AIオンデマンドバスの案内掲示を設置し、鉄道と二次交通をシームレスにつなぐ導線を構築しています。

2.北海道小清水町、斜里町/北海道MaaSプラットフォーム

北海道小清水町・斜里町と北海道MaaSプラットフォームでは、自由度の高いデマンド交通や公共ライドシェアを既存の公共交通機関と連携させ、利便性の高い交通網の構築を目指しています。

また、デマンド交通の予約状況や乗車券の利用状況からODデータを取得し、今後の交通計画にも活用しています。

3.青森県弘前市/弘前市地域公共交通会議

弘前市地域公共交通会議では、弘前圏域に公共交通のサブスクリプション型MaaSを導入しています。

MaaSアプリから取得したODデータとGTFSを活用し、路線ごとの利用状況を可視化させました。交通計画の検討にも活かしています。さらに、MaaSアプリ内のデジタル地域通貨基盤を通じて消費・購買データを分析し、地域活性化策の検討にもつなげています。

4.群馬県前橋市

群馬県前橋市では、上毛電気鉄道に交通系ICカード認証端末を導入し、移動データを取得できる環境を整備しています。

ODデータの収集により、公共交通計画の策定や評価に活用しています。さらに定期券を「GunMaaS」で販売可能としました。

「GunMaaS」は、群馬県内の鉄道、バス、タクシーなどの交通手段を最適に組み合わせ、チケットの検索から予約・購入までを一括でできる電子サービスです。これにより交通系ICカードを使ったワンタッチ認証サービスを実現しています。

5.群馬県高崎市

群馬県高崎市では、GunMaaSを導入し、バスや鉄道を含めた経路検索を可能にしています。

バスロケーションシステムを活用し、運行情報を反映した検索機能を提供しました。加えて、マイナンバーカードと交通系ICカードを連携させ、バス利用時にICカードをタッチするだけで自動的に割引が適用されるワンタッチ認証決済機能を実現しています。

6.群馬県みなかみ町/MaaS Tech Japan

群馬県みなかみ町のMaaS Tech Japanでは、効率的に地域公共交通計画を作成できる支援アプリを構築・実証しました。

地域のモビリティデータも標準フォーマットで管理しています。これにより中小規模の基礎自治体で課題となっている公共交通の維持の解決を目指します。

さらに、基礎自治体の公共交通状況を把握できるダッシュボードを広域自治体向けに提供しました。

7.埼玉県越谷市/越谷市新モビリティサービス協議会

越谷市新モビリティサービス協議会では、高精度な経路検索を導入し、公共交通の利用促進を図っています。

市内バスの利用時には、交通系ICカードとマイナンバーカードを事前に連携させることで、交通系ICカード1枚で高齢者割引をすることが可能です。さらに、取得したODデータを活用し、運用改善や交通計画の高度化に取り組んでいます。

8.長野県飯山市/飯山市地域公共交通会議

飯山市地域公共交通会議では、同じ時間帯・方面の移動需要をマッチングさせ、タクシー事業者のリソースを効率的に活用するシェア乗りサービスを提供しています。

さらに、マイナンバーカードと交通系ICカードを連携させることで、利用者属性の取得や割引適用を実現しました。取得した属性データやODデータを交通政策の検討に活用しています。

9.愛知県春日井市/春日井市MaaS推進検討会

愛知県春日井市の春日井市MaaS推進検討会では、春日井のりかえアップデート・プロジェクトを推進しています。

事後決済QR乗車やマルチモーダル利用促進割引を導入しました。これにより交通サービスの高度化を進めています。さらに、モビリティデータの取得・活用を通じて地域交通政策と連携し、サービス向上や利用促進につなげています。

10.香川県高松市、多度津町、小豆島町等/香川県タクシー利用利便性向上協議会

香川県タクシー利用利便性向上協議会では、主要交通結節点や観光地におけるタクシー乗車の円滑化を目指しています。

乗車中の公共交通機関や観光施設からQRコードをスマートフォンで読み取ることで、簡単にタクシーを手配できるサービスを提供しました。さらに、本サービスで取得した利用データを活用し、マネタイズの検討や交通計画の改善にも取り組んでいます。

11.愛媛県四国中央市、今治市等/JR四国

JR四国では、予讃線特急列車内の座席テーブルに掲示した二次元コードからタクシーを手配できるサービスを提供しています。鉄道利用者が目的地へシームレスに移動できる環境の構築をすることが目指すところです。

さらに、このサービスで取得したデータを活用してマネタイズ方法を検討し、交通計画の改善にも取り組んでいます。

*スマートシティの取り組み事例について、こちら↓の記事もあわせてご覧ください。

関連記事国内外のスマートシティの事例17選!推進のポイントや失敗例を紹介

令和6年度のスマートシティ関連事業に選定された34の自治体・36の関連事業一覧

続いて、令和6年度にスマートシティ関連事業に選定された自治体・関連事業を紹介します。以下の表に事業実施地域や申請者、事業名をまとめましたのでご覧ください。

1.未来技術社会実装事業(内閣府):1事業

| 事業実施地域 | 申請者 | 事業名 |

|---|---|---|

| 1.大阪府豊中市 | 大阪府豊中市 | 子育てフリータイムプロジェクト~子育て世帯に自由な時間を~ |

2.地域課題解決のためのスマートシティ推進事業(総務省):8事業

| 事業実施地域 | 申請者 | 事業名 |

|---|---|---|

| 1.宮城県仙台市 | 宮城県仙台市 | SENDAIポータル拡張事業 |

| 2.神奈川県、神奈川県横浜市、茨城県笠間市 | 一般社団法人コンパクトスマートシティプラットフォーム協議会(CSPFC) | 都市OS・サービス自治体共同利用モデルの構築 |

| 3.福井県、富山県 | 一般社団法人コンパクトスマートシティプラットフォーム協議会(CSPFC) | 都市OS・防災サービス共同利用 |

| 4.長野県茅野市 | 長野県茅野市 | 都市OSを基盤とした電子母子手帳データと医師による夜間休日小児オンライン医療相談サービスとの連携による子育て支援体制の強化事業 |

| 5.愛知県一宮市 | 愛知県一宮市 | 一宮市生涯健康増進事業 |

| 6.和歌山県有田市 | 和歌山県有田市 | 「つながるありだ」情報発信強化事業 |

| 7.岡山県津山市 | 岡山県津山市 | データドリブンで創る健康と幸福のスマートシティ推進事業 |

| 8.福岡県 | 福岡県 | 福岡県官民データ連携基盤構築事業/近未来MaaS福岡モデル創出事業 |

3.国土交通省スマートシティ実装化支援事業(国土交通省・都市局):13事業

| 事業実施地域 | 申請者 | 事業名 |

|---|---|---|

| 1.福島県会津若松市 | 会津デジタル防災協議会 | 命を守るデジタル防災プロジェクト |

| 2.東京都千代田区 | 大手町・丸の内・有楽町地区スマートシティ推進コンソーシアム | エリマネDX実装化事業 |

| 3.東京都港区 | 高輪ゲートウェイ駅周辺地区 スマートシティコンソーシアム | 高輪ゲートウェイ駅周辺地区 エキマチスマートシティ事業 |

| 4.東京都江東区 | 豊洲スマートシティ連絡会 | 住民参加型でまちのリアルな情報を活用した平時から災害時までの仕組みづくり |

| 5.東京都大田区 | 羽田第1ゾーンスマートシティ推進協議会 | 公共空間の回遊性の向上・地域活性化を狙ったLiDARの検知機能を活用した滞留散会誘導サービス |

| 6.愛知県岡崎市 | 岡崎スマートコミュニティ推進協議会 | 都市再生の全工程支援型スマートシティ構築事業 |

| 7.三重県四日市市 | 四日市スマートリージョン・コア推進協議会 | 四日市スマートリージョン・コア推進事業 |

| 8.けいはんな学研都市(京都府精華・西木津地区) | スマートけいはんなプロジェクト推進協議会 | デジタルツイン×シミュレーションによる防災計画高度化事 |

| 9.大阪府大阪市北区 | うめきた2期地区等スマートシティ形成協議会 | うめきた2期地区等スマートシティ実証事業 |

| 10.兵庫県加古川市 | かこがわICTまちづくり協議会 | データ・デジタル・デザインを活用した市民中心の課題解決型 スマートサービス実証事業 |

| 11.和歌山県すさみ町 | すさみスマートシティ推進コンソーシアム | 観光拠点・防災道の駅中心の観光/防災の高度化・自動化事業 |

| 12.広島県東広島市 | 広島大学スマートシティ共創コンソーシアム | 東広島市Town & Gownスマートシティ実証事業 |

| 13.香川県高松市 | かがわDXLab DXによる中心市街地プロムナード化WG | 高松中心市街地プロムナード化検討事業 |

4.地域新MaaS創出推進事業(経済産業省):6事業

| 事業実施地域 | 申請者 | 事業名 |

|---|---|---|

| 1.神奈川県川崎市中原区、高津区 | 株式会社アイシン | モビリティハブを活用した都市部におけるMaaS プロジェクト |

| 2.静岡県焼津市 | 合同会社うさぎ企画 | 移動と交流の連鎖が地域を活性化させる「つなモビ3.0」実験 |

| 3.大阪府堺市南区 | 株式会社AMANE | 自動車ディーラーのモビリティハブ化に向けた新しいビジネスモデル検討事業 |

| 4.島根県大田圏域(大田市・川本町・美郷町) | 社会医療法人仁寿会 | 地域医療MaaSを活用した、医師・看護師の代替者によるオンライン診療(DtoPwithX)の有用性等に関する実証 |

| 5.福岡県福岡市 | 株式会社日立製作所 | モビリティデータ協調による地域内移動リソース最適化をめざ したデータ利活用事業(MaaSコーディネータ事業)のマネタイズ検証 |

| 6.沖縄県久米島町 | 有限責任監査法人トーマツ | 地域交通の課題解決と産業競争力強化を目指す久米島MaaSモデル |

5.共創・MaaS実証プロジェクト(日本版MaaS推進・支援事業)(国土交通省・モビ課):8事業

| 事業実施地域 | 申請者 | 事業名 |

|---|---|---|

| 1.群馬県 | 群馬県 | GunMaaS3.0~複数交通モードによるサブスクリプションサービス~ |

| 2.群馬県 | 株式会社MaaS Tech Japan | モビリティデータを用いた交通計画策定支援システム実証事業 |

| 3.群馬県前橋市 | 前橋市新モビリティサービス推進協議会 | GunMaaSサービスの高度化 |

| 4.群馬県渋川市 | 群馬県渋川市 | らくらく交通サービス(MaaS)推進事業 |

| 5.三重県菰野町 | 菰野地域公共交通会議 | データ利活用による菰野町MaaS「おでかけこもの」機能高度化事業 ~公共交通で気軽におでかけしたくなるまちを目指して~ |

| 6.大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、三重県ならびに愛知県の一部 | 関西MaaS協議会 | KANSAI MaaSによる交通事業者連携認証基盤への対応 |

| 7.福岡県 | 福岡県 | 福岡県官民データ連携基盤構築事業/近未来MaaS福岡モデル創出事業 |

| 8.福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 一般社団法人九州MaaS協議会 | 九州MaaSスタートアップ事業 |

日本版MaaS推進・支援事業は、共創・MaaS実証プロジェクト8事業と、観光促進型の3事業があります。本記事では、令和6年スマートシティ関連事業として選定された、共創・MaaS実証プロジェクトを掲載しています。

令和5年度のスマートシティ関連事業に選定された32の自治体・34の関連事業一覧

令和5年度にスマートシティ関連事業に選定された自治体・関連事業は、以下のとおりです。

1.未来技術社会実装事業(内閣府):2事業

| 事業実施地域 | 申請者 | 事業名 |

|---|---|---|

| 1.福島県須賀川市 | 福島県須賀川市 | ⾃動運転を活⽤した翠ヶ丘公園の利便性、快適性の向上と賑わいの創出(内) |

| 2.和歌⼭県橋本市 | 和歌⼭県橋本市 | 「それ、ごみじゃない 〜ごみ資源で⾃動⾞が⾛るまで〜」橋本市における市⺠協働型廃棄物処理システムの構築(内) |

2.地域課題解決のためのスマートシティ推進事業(総務省):5事業

| 事業実施地域 | 申請者 | 事業名 |

|---|---|---|

| 1.神奈川県横浜市旭区 | ⼀般社団法⼈コンパクトスマートシティプラットフォーム協議会 | ICタグビーコン活⽤スマートシティサービス(総) |

| 2.愛知県岡崎市 | 愛知県岡崎市 | データニーズ駆動型スマートシティ構築事業(総)/リアルタイムデータ制御デジタルサイネージマルチ活⽤事業(国・都市) |

| 3.和歌⼭県橋本市 | 和歌⼭県橋本市 | 有⽥市デジタルプラットフォーム構築事業(総) |

| 4.熊本県 | 熊本県 | くまもとDX推進データ連携基盤構築事業(総) |

| 5.沖縄県南城市 | 株式会社テクノ・スクエア | スマートアイランド(総) |

3.地域新MaaS創出推進事業(経済産業省):8事業

| 事業実施地域 | 申請者 | 事業名 |

|---|---|---|

| 1.千葉県館⼭市・南房総市 | 凸版印刷株式会社 | マイナンバーカード決済及び情報プラットフォーム導⼊による広域連携かつ持続可能な移動サービス活性化事業(経) |

| 2.新潟県新潟市 | BIPROGY株式会社新潟市スマートシティ協議会 | にいがた2kmデータ連携実証プロジェクト(経)/スマート・プランニングによる、まちなかコンテンツ最適化事業(国・都市) |

| 3.静岡県焼津市 | 合同会社うさぎ企画 | 移動と交流の連鎖が地域を活性化させる「つなモビ」モデル実験(経) |

| 4.三重県多気町・⼤台町・明和町・度会町・⼤紀町・紀北町 | 三重広域連携スーパーシティ推進協議会 | 中⼭間地域における住⺠の健康・⽣活を維持するモビリティサービス実装事業(経) |

| 5.奈良県川⻄町 | 中央復建コンサルタンツ株式会社 | 「交通・健康・拠点」の共創によるウェルビーイング向上への挑戦(経) |

| 6.岡⼭県吉備中央町 | 有限責任事業組合吉備中央町インクルーシブスクエア | 吉備中央町MaaSコントロールセンター(経) |

| 7.福岡県福岡市 | 株式会社日立製作所 | 地域を⽀える交通事業者のモビリティデータ協調による地域内移動リソース最適化をめざしたデータ利活⽤⽅法の検討とその有効性検証(経) |

| 8.沖縄県南城市 | 株式会社テクノ・スクエア | ⼋重⼭観光MaaS推進事業(経) |

4.日本版MaaS推進・支援事業(国土交通省):6事業

| 事業実施地域 | 申請者 | 事業名 |

|---|---|---|

| 1.群⾺県前橋市 | 前橋市新モビリティサービス推進協議会 | 市⺠の移動データを活⽤したMaaS⾼度化事業(国・モビ) |

| 2.神奈川県横須賀市・北海道札幌市・旭川市 | 全⽇本空輸株式会社(Universal MaaSプロジェクト) | Universal MaaS〜誰もが移動をあきらめない世界へ〜(国・モビ) |

| 3.愛知県春⽇井市 | ⾼蔵寺スマートシティ推進検討会 | MaaSアプリと交通結節点の連携による「気軽におでかけできるまち」の実現 (国・モビ) |

| 4.三重県菰野町 | 三重県菰野町 | おでかけをもっと快適に!菰野町MaaS「おでかけこもの」の機能⾼度化による公共交通の利⽤促進(総) |

| 5.⼤阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・三重県・和歌⼭県および愛知県の⼀部 | 関⻄MaaS協議会 | 関⻄MaaS機能⾼度化事業(国・モビ) |

| 6.福岡県・⻑崎県・佐賀県・⼤分県・宮崎県・熊本県・⿅児島県・沖縄県 | 九州各県MaaS実⾏委員会等連絡会 | 九州における広域MaaS推進事業(国・モビ) |

5.国土交通省スマートシティ実装化支援事業(国土交通省):13事業

| 事業実施地域 | 申請者 | 事業名 |

|---|---|---|

| 1.福島県会津若松市 | 会津デジタル防災協議会 | 命を守るデジタル防災プロジェクト(都市空間マネジメントの⾼度化を⾒据えた街のミクロ情報の拡充によるデジタル防災⾼度化)(国・都市) |

| 2.埼⽟県さいたま市 | ⼀般社団法⼈美園タウンマネジメント | スマート・ターミナル・シティさいたま(国・都市) |

| 3.千葉県柏市 | 柏の葉スマートシティコンソーシアム | 街と病院情報システムの連携事業(国・都市) |

| 4.東京都千代⽥区 | ⼤⼿町・丸の内・有楽町地区スマートシティ推進コンソーシアム | ⼤丸有スマートシティプロジェクト エリマネDX実装化事業(国・都市) |

| 5.東京都⼤⽥区 | ⽻⽥第1ゾーンスマートシティ推進協議会 | ⽻⽥空港跡地第1ゾーン整備事業(第⼀期事業)(国・都市) |

| 6.東京都渋⾕区 | シブヤ・スマートシティ推進機構 | FUNコンテンツの作成&基盤データ利活⽤事業(国・都市) |

| 7.新潟県新潟市 | BIPROGY株式会社新潟市スマートシティ協議会 | にいがた2kmデータ連携実証プロジェクト(経)/スマート・プランニングによる、まちなかコンテンツ最適化事業(国・都市) |

| 8.⽯川県加賀市 | 加賀市地域公共交通活性化・再⽣協議会 | AIオンデマンドの導⼊と遊休⾞両の活⽤による地域社会における移動課題解決実証(国・都市) |

| 9.愛知県岡崎市 | 岡崎スマートコミュニティ推進協議会 | データニーズ駆動型スマートシティ構築事業(総)/リアルタイムデータ制御デジタルサイネージマルチ活⽤事業(国・都市) |

| 10.三重県四⽇市市 | 四⽇市スマートリージョン・コア推進協議会 | 四⽇市スマートリージョン・コア推進事業(国・都市) |

| 11.兵庫県加古川市 | かこがわICTまちづくり協議会 | 誰もが豊かさを享受できる加古川スマートシティ推進事業(国・都市) |

| 12.和歌⼭県すさみ町 | すさみスマートシティ推進コンソーシアム | 観光拠点・防災道の駅中⼼の複数分野における⾼度化・⾃動化事業(国・都市) |

| 13.熊本県荒尾市 | あらおスマートシティ推進協議会 | 位置情報活⽤によるセキュリティ⾒守り事業(国・都市) |

令和3年度のスーパーシティに応募した31の自治体一覧

ここでは、スーパーシティに応募した自治体一覧を紹介します。

| 自治体名 | 提案内容 |

| 福島県会津若松市 | すでにスマートシティに取り組んでいる会津若松市では、スーパーシティへの取り組みも進めています。ICTや都市OSの重要性が共通認識となった会津若松市で、2つ目のステップとしてスーパーシティを推進しました。分野横断型のサービス提供や地域・市民・企業が連携したまちづくりを目指しています。 |

| 北海道更別村 | 「世界一長寿の村 100歳以上の人口100人の村へ」という目標を掲げ、スマート農業や生体認証の実装を進めていく構想です。 |

| 岩⼿県⽮⼱町 | 「⼈⽣100年時代を健幸に暮らすフューチャー・デザインタウン」という構想のもと、介護サービスの提供や中心まちと農村地の格差解消などを狙っています。 |

| 宮城県仙台市 | 「仙台市×東北⼤学スーパーシティ構想」を立案しました。大学と民間企業、行政が協力して、人とのつながり・パーソナルヘルスケア・ロボットとの共生・エネルギー自立分散・マイクロモビリティの5つの軸で、トランスフォーメーションを推し進めていきます。 |

| 秋田県仙北市 | 「しあわせな未来のいなか」をテーマに、市民の利便性と安全を考慮したサービス、地域産業の活性化や魅力向上に向けたサービスを展開。観光事業にも力を入れて、市民が安心安全に生活できるまちづくりを目指しています。 |

| 茨城県つくば市 | 「つくばスーパーサイエンスシティ構想」の名のもと、取り組みを進めています。行政や移動、物流、医療、防災・防犯などの分野で最先端サービスを実装し、移動の自由と健康な自立を実現した社会を目指す取り組みです。 |

| 群⾺県前橋市 | 「前橋めぶくグラウンド構想」をテーマに掲げ取り組みを進めている地域です。パーソナライズされた交通の提供や誰でもアクセスできる医療や福祉の提供など、人のつながりと心が豊かさ、誰でも使えることにフォーカスした取り組みを意識しています。 |

| 神奈川県鎌倉市 | 鎌倉市の構想は「『共⽣みらい都市』〜世界⼀Well Beingの⾼いまちKamakuraの実現〜」です。地球環境と社会活動が寄り添う次世代コミュニティの構想を目指しています。 |

| 神奈川県⼩⽥原市 | 小田原市は「小田原市スーパーシティ構想」を掲げて、地域課題の解決に取り組んでいます。病院のスマート化や日本最先端の教育環境、実装実験を完備したラボを設置し、技術開発の活発化も目指しています。 |

| ⽯川県加賀市 | 「『e-加賀市⺠制度(加賀版e-Residency)』導⼊による観光都市『⼤聖寺⼗万⽯』の再興」をテーマに実施しているプロジェクトです。国内外の人材を受け入れるなど、アジャイル型のまちづくりに取り組んでいます。 |

| ⻑野県松本市 | 松本市は「世界に先駆けるスーパーシティ松本」を提案しました。サスティナブルな医療・福祉・健康づくりと100%カーボンニュートラルな自律分散型まちづくりをかけあわせて、市民と地球の命を守る取り組みを実施します。 |

| ⻑野県茅野市 | 茅野市のテーマは「3つの"健康"で再構築する茅野サスティナブルローカルシティ構想」です。人口減少などの社会的な課題解決のために、最先端技術を使ったデータ収集と利用を進めます。都市OSを導入して、多くのサービスと連携する構想もあります。 |

| 静岡県浜松市 | 人口減少や少子高齢化などの問題を解決するために、デジタルの力を活用して市民QOLの向上と都市最適化を目指しています。医療や防災、教育、観光などの分野で最先端サービスの提供を推進していきます。 |

| 愛知県・常滑市 共同 | 愛知県と常滑市は、あいち・とこなめスーパーシティ構想を掲げているまちです。目指す未来像は、グリーン&イノベーションアイランドで、モノ作り集積地の強みを活かしたビジネスの創出を狙っています。 |

| 愛知県⼤府市 | ⼤府市は、健康都市を基本理念に掲げたまちづくりを目指しています。データ関連基盤を導入して、市民から集めたデータをデジタルヘルスケア産業に活かし、新たなサービスの提供に結びつけます。 |

| 愛知県幸⽥町 | 幸田町では、「『The Well City幸⽥』地⽅創⽣の新スタンダードを実現する"ビッグテラス"」をテーマにスーパーシティを目指しているまちです。防災を中心に、農業や医療、交通が連携して最先端サービスを提供しているのが特徴です。 |

| 三重県多気町など 6町共同 | 「三重広域連携スーパーシティ構想」を実施しています。データ連携基盤を活用して、デジタルヘルスケアの仕組みづくりやモビリティの自立運転が可能なダイナミックマップ基盤の提供を目指します。 |

| 京都府・精華町・⽊津川市・京⽥辺市共同 | 「けいはんなサスティナブルスーパーシティ」をテーマに、市民の高齢化や人口減少、医師不足などの課題解決に着手していきます。官民連携して、市民サービスのレベルアップを狙っています。 |

| ⼤阪府・⼤阪市共同 | 大阪では都市課題があり、データ駆動型社会の実現が有効とされていました。そこで、ユースケースの見える化や好循環によるスケールアップ、データ連携基盤による広域化などの基本方針を立て、スーパーシティに取り組んでいます。 |

| ⼤阪府河内⻑野市 | 河内⻑野市では、課題解決のための生活利便性向上やまちの魅力向上、地域活動の創出などを目標にしています。目標の実現のために、郊外型のライフスタイルを提案して、地域に住む人々が助け合える環境を整えられるよう取り組んでいます。 |

| 兵庫県養⽗市 | 養⽗市では、「⽇本⼀豊かでサステイナブルな『スマートヴィレッジやぶ』構想」を立案しました。自治体と事業者が協力して、継続的な情報交換・連携に関わる中間支援をミッションに展開しています。マイナンバーウォッチや市民総合アプリの提供を実施して、運用ノウハウとデジタル基盤の構築を狙っています。 |

| 和歌⼭県・すさみ町共同 | 和歌⼭県とすさみ町は、南紀熊野スーパーシティの実現に向けて、最先端技術を取り入れた実証・実装を続け、常に10年先の暮らしを体験できるまちを目指しています。 |

| 岡⼭県吉備中央町 | 吉備中央町が目指す姿は「住民がワクワクしながら安心・安全に生活できる未来型シティの創出」です。それぞれの分野で将来像を設けて、重点施策を実施しています。 |

| 広島県東広島市 | 東広島市では、「『やさしい未来都市東広島』の実現を牽引するグローカルなピース&サステナブルユニバーシティタウン構想」をテーマに取り組んでいます。Society5.0 for SDGsの考え方にもとづいて取り組み、市民の幸せを最大化するためのまちづくりを目指しています。 |

| 広島県神⽯⾼原町 | 神⽯⾼原町は「誰もが挑戦できるまち」をテーマにスーパーシティ構想を立案しました。デジタルによる医療や交通、教育などの高度化を進めていきます。 |

| ⼭⼝県⼭⼝市 | 山口県は「段階的に展開する山口モデルスーパーシティ構想」に取り組んでいます。人口が少ない地域から住民が笑顔で暮らし続けられる地域をつくり最終的には、20万人規模でスーパーシティの実現を目指します。 |

| ⾹川県⾼松市 | 高松市は「フリーアドレスシティたかまつ」をテーマにスーパーシティに取り組んでいます。人口減少などの課題をデジタルツールのつながりで解決し、必要な出会いや交流の創出を狙っています。 |

| 福岡県北九州市 | 北九州市では「日本製鉄株式会社工場跡地を利用した持続可能なまちづくり」を目指しています。環境・経済・社会の3つの柱のもと取り組み、最先端技術の実装と実装を実施していきます。 |

| 熊本県・⼈吉市共同 | 熊本県と人吉市は共同で「HITOYOSHI RIVERTY構想」を実施しています。防と攻の両方の側面から取り組み、防災と観光に力を入れていることが特徴です。 |

| 宮崎県延岡市 | 延岡市は「我が国を救う!⽇本のお家芸・製造業のまち延岡のスーパーシティ構想」を掲げ、教育・防災・医療・交通・産業の分野でそれぞれ達成するべき目標を設定しました。スーパーシティでは、12の最先端技術の提供を目指しています。 |

| 沖縄県⽯垣市 | 石垣市は「⽯垣空港+⽯垣港2拠点スーパーシティ構想」をテーマに取り組んでいます。市民や観光客に情報の提供を実施できるようにソーシャルIDとマイナンバーを活用したオプトインを展開。さまざまなサービスの提供を目指しています。 |

スーパーシティは、令和4年3月10日にスーパーシティ型国家戦略特区として発表されました。選定されたのは、つくば市と大阪市の2都市です。

さらに、デジタル田園健康特区として吉備中央町、茅野市、加賀市が選ばれています。これらの都市の動向を追うことで、スーパーシティの現状や取り組みの方向性を把握することが可能です。

たとえば、つくば市の「つくもび」の実装実験では、つくば駅周辺を中心に、トヨタ製の立ち乗り用の「C+WalkT」や、座り乗り用の「C+WalkS」、移動用小型車の「Striemo」などが無料で貸し出され、誰でも利用可能な試乗体験が実施されました。

この実証実験では利用者の移動時間やルート、滞在場所のデータを収集し、ラストワンマイルにおける移動サービス向上や利用需要の検証がおこなわれました。実証実験は2025年3月16日に終了しています。

*スマートシティの取り組み事例について、こちら↓の資料もあわせてご覧ください。

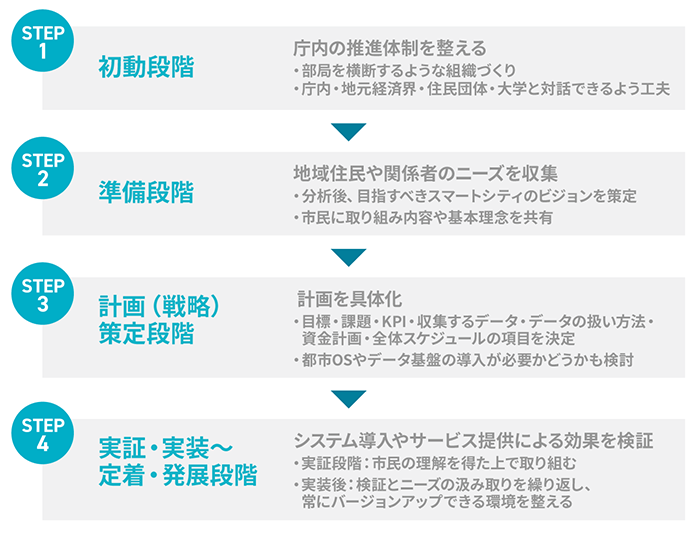

スマートシティの進め方4つのステップ

詳細な計画を立てずにスマートシティを進めると、地域や住民の賛同が得られなかったり、データ基盤を整備する際にコストがかかりすぎたりなど、さまざまなトラブルが発生しやすくなります。

着実に進められるように、以下の4つのステップを踏みながら徐々に導入していきましょう。

ステップ1:初動段階

スマートシティに取り組む際には、庁内の推進体制を整えましょう。アドバイザーやアーキネクトなどの専門人材はもちろん、部局を横断するような組織づくりが重要です。

また、庁内だけにとどまらず、地元経済界や住民団体、大学などとも対話できるよう工夫することが大切です。さらに、この段階で地域の課題や目的、強みなども洗い出しておきましょう。

一方で、すべてをアドバイザーに丸投げしてしまうケースも見受けられます。しかし、地域を最も熟知しているのは地域の関係者自身です。

市町村がどのような思いで取り組み、何を重点施策としているのか、また地域の強みや弱みは何かを整理し、アドバイザーに提示することが大切です。さらに、初動段階から市町村とアドバイザーの役割や関係性を、書面などで明確化しておくとスムーズに進められるでしょう。

ステップ2:準備段階

準備段階では、地域住民や関係者のニーズを収集します。分析後、目指すべきスマートシティのビジョンを策定しましょう。実際に加賀市では、スマートシティ宣言を実施し、市民に取り組み内容や基本理念を共有しています。

準備を進める際は、可能な限りオープンな市民議論を促すことが重要です。たとえば、リビングラボや地域活動を担う市民団体と連携したり、デジタルツールを活用して市民から幅広く提案を募集したりする取り組みが効果的です。

こうした参加型のプロセスを取り入れることで、住民がスマートシティづくりに主体的に関われます。さらに、市民の意見を施策に反映させることで、地域に根ざした持続可能なまちづくりを実現できるでしょう。

ステップ3:計画(戦略)策定段階

ビジョンの策定を終わらせたら、計画を具体化していくステップです。計画は、以下の項目を決めるようにしましょう。

- 目標

- 課題

- KPI(重要業績評価指標)

- 収集するデータ

- データの扱い方法

- 資金計画

- 全体のスケジュール

計画を立案する際は、都市OSやデータ基盤の導入が必要かどうかも検討します。連携する団体ともコミュニケーションを取りましょう。

計画(戦略)を策定する際は、市民ニーズを的確に把握しつつ、将来の変化に対応できる柔軟性を持たせることが求められます。あわせて、プロジェクト推進体制やガバナンスルールを明確化しておくことも重要なポイントです。

これにより、関係者間の役割分担や意思決定プロセスが透明化され、合意形成がスムーズに進みます。さらに、計画の実効性が高まり、持続的に取り組みを推進できる基盤が整います。

*スマートシティにおけるデータ活用について、こちら↓の記事で詳しく説明しています。こちらの記事もあわせてご覧ください。

関連記事スマートシティにおけるデータ活用|都市機能の向上と新しい価値の創出

ステップ4:実証・実装〜定着・発展段階

最後に実証・実装のステップです。システム導入やサービス提供をして、効果がどのくらいあったのか検証します。

実証段階では、市民の理解を得た上で取り組むことが大切です。市民の反対で、計画が途中で終わってしまうこともあるため、注意深く推し進めましょう。実装後も検証とニーズの汲み取りを繰り返し、常にバージョンアップできる環境を整えることが大切です。

さらに、急速に進む技術革新により、今後も新しい技術を実装できる可能性があります。導入したシステムやサービスを継続的にモニタリングし、最新技術をキャッチアップしながら柔軟に改善を重ねていくことが重要です。

これにより、利用者の利便性向上や運用コストの削減といった効果を持続的に得られます。加えて、技術導入の成果を定期的に評価・共有することで、関係者の合意形成や信頼関係の強化にもつながります。

スマートシティで活用されている技術3選

ここでは、スマートシティで活用されている代表的な技術を紹介します。さまざまな技術が活用されていますが、特に代表的なのが以下の3つです。

- AIによる画像認識技術

- ネットワーク技術

- センシング技術

これらの技術を単独ではなく、相互連携して活用することで、より利便性の高いスマートシティを実現できます。それぞれの技術の特徴や活用例を見ていきましょう。

AIによる画像認識技術

AIによる画像認識技術とは、スマートシティにおいて人やモノの状況をリアルタイムで把握する技術のことです。

たとえば、街中に設置されたAIカメラが常時モニタリングを実施し、高齢者の転倒や突然の倒れ込みを自動で検知できます。さらに、車いす利用者や人の流れを識別することで、バリアフリー対応や混雑緩和につなげることも可能です。

イベント会場では、来場者の滞在時間や属性ごとの通行量を可視化でき、都市計画や商業戦略に役立ちます。こうした仕組みにより、安全で快適な都市環境を実現できます。

ネットワーク技術

スマートシティを成り立たせる基盤の一つがネットワーク技術です。都市に存在する人や建物、交通機関、インフラ、各種センサーをインターネットで接続することにより、リアルタイムでの情報共有が可能になります。

たとえば、高速かつ安定した通信環境を整備することで、遠隔医療や自動運転、オンライン行政サービスなどがスムーズに提供できます。

また、5Gや将来的な6Gといった次世代ネットワークを活用することで、大容量のデータを瞬時に処理できる環境が整い、より高度なサービスを実装できるでしょう。ネットワーク技術は、スマートシティにおいて土台となる不可欠な技術といえます。

センシング技術

センシング技術とは、モノや環境の状態をセンサーで数値化して収集・分析する技術のことです。温度や湿度、気象状況、気圧などをリアルタイムで検知できるため、天気予報や災害予測に活用できます。

たとえば、河川の水位や地盤の変化をセンサーで監視することで、洪水や土砂災害を未然に防げます。スマートシティでは、多数のセンサーが設置され、交通量やエネルギー使用量、環境データなどを高精度に収集します。

そのデータを基に都市機能を最適化すれば、渋滞緩和やエネルギー効率化、環境負荷低減といった成果も期待できるでしょう。

スマートシティの失敗事例

スマートシティを推進する際は、事前に失敗事例を把握し、どのような点で上手くいかなかったのかを理解することで、同じ失敗を未然に防ぐことができます。

たとえば、国内のある自治体では「次世代型近未来都市構想」として街づくりを進めていましたが、先進的な技術を市民生活と結び付けられず、最終的に構想自体が廃止されてしまいました。

この事例からわかるとおり、市民の生活を理解したうえで、目指すべき街の姿を検討することが重要です。

こうした学びを活かすことで、現実的で持続可能なスマートシティの実現につながります。計画段階から市民や関係者を巻き込んだ合意形成のプロセスを設けることが成功のカギとなります。

スマートシティ推進を成功させるポイント

スマートシティの推進には多大な時間とコストが必要であり、効果を実感できるまでには一定の期間を要します。そのため、コストの効率化を図る工夫が欠かせません。

たとえば、交通や防災、エネルギーといった各分野でのデータ連携を進めたり、複数の自治体が連携して費用を分担したりすることで、持続可能な取り組みが可能となります。

また、長期にわたるプロジェクトを進めるためには、住民や関係者からの協力を得ることも不可欠です。将来の都市像や段階的な取り組みを示す長期的なロードマップを明示し、透明性を確保しながら理解を得る必要があります。

こうした工夫を重ねることで、現実的かつ持続可能なスマートシティの実現につながるでしょう。

まとめ:スマートシティの取り組みに自治体は欠かせない

スマートシティの実現には、自治体はもちろん企業との連携が欠かせません。

今回紹介した自治体は、持続可能なエネルギーの活用、ICT技術の導入、交通の効率化など、さまざまな分野で取り組んでいます。今後もスマートシティに応募した自治体を含め、それぞれが取り組みを進めていくことが予想されます。

自治体の取り組みを見て、スマートシティを推し進めたいと考えた場合は、以下の4つのステップを参考にしてみましょう。

- ステップ1:初動段階

- ステップ2:準備段階

- ステップ3:計画(戦略)策定段階

- ステップ4:実証・実装〜定着・発展段階

特に地域に根ざしたデジタル基盤の整備やデータの活用は、スマートシティを持続的に発展させる上で不可欠な要素です。

こうした基盤を整えることで、住民の暮らしに直結するサービスを効率的に提供できるようになります。自治体・企業・住民が一体となって取り組むことで、地域全体の価値を高めるスマートシティを実現できるでしょう。

株式会社インテックでは、スマートシティの実現に向けて、独自のサービスを提供しています。スマートシティへの取り組みを支援してもらいたい場合は、「お問い合わせ」からご連絡ください。

公開日 2025年10月16日

資料ダウンロード

-

【自治体の担当者必見!】失敗しない!スマートシティの進め方ガイドブック

本書はスマートシティの取り組みを推進するための進め方やコツについて解説するeBookです。 スマートシティの取り組みを進める際の⼀助としてご活用ください。

-

エリアデータ利活用サービス『事例集2025』『事例集2024』

2025年・2024年の事例集2冊をまとめてダウンロードしていただけます。

本書ではスマートシティの実現を目指すお客様に向けて、課題解決や取り組みに関する具体的な事例を多数紹介しています。スマートシティの取り組みを進める際の⼀助としてご活用ください。

-

エリアデータ利活用サービス紹介資料

スマートシティの実現を目指すお客様に向けて、データ連携基盤・都市OSの必要性やメリット、オープンデータの活用、各自治体での取り組み事例を紹介しております。

お問い合わせ

Webから問い合わせるあわせて読まれているコラム

関連する商品・サービス

- エリアデータ利活用サービス

- IoTによるリアルタイムデータやオープンデータなど様々なサービス・ソリューションと連携し、地域の暮らしに関連するデータを収集・可視化・利活用を促進するデータ連携基盤を中心としたサービスです。

- ワイヤレスDXソリューション

- 広域仮想ネットワークサービスからマルチワイヤレス技術を用いて、ケーブルや端末、空間や場所などに制約のない環境を創出し、お客さまの課題解決を支援するソリューションです。