マイグレーションとは?意味や具体的な手順、成功のポイントを詳しく解説

事業環境の変化に対応するため、多くの企業で既存システムの見直しが急務となっています。その代表的な手法が「マイグレーション」ですが、単にシステムを新しい環境へ移すだけでは、十分な効果は得られません。

本記事では、移行を単なるコストやリスクで終わらせず、ビジネス価値を最大化する「戦略的なマイグレーション」を実現する方法を解説します。具体的な進め方やベンダー選定のポイントに加え、移行リスクを抑えつつ将来の拡張性を高める「API活用」の重要性についても、わかりやすく紹介します。

*「API活用」について、こちらの資料もあわせてご覧ください。

マイグレーションとは

マイグレーションとは、企業が使用している既存のシステムやソフトウェア、蓄積されたデータなどを、現在とは異なる新しい環境(プラットフォーム)に移行することです。

たとえば、以下のようなケースがマイグレーションに該当します。

- 自社運用のサーバー(オンプレミス)からクラウドサービスへシステムを移行する

- 古いシステム全体を、設計から見直した新しいシステムへ切り替える

単なるシステムの機能追加やバージョンアップとは異なり、稼働環境そのものを移し替える点が大きな特徴です。

多くの場合、マイグレーションは単なるシステムの引っ越しではなく、重要なビジネス課題を解決するために実施されます。代表的な例としては、コストの増大やセキュリティリスクの解消、DX推進の土台作りなどが挙げられます。

マイグレーションを実施する目的・メリット

マイグレーションを実施する主な目的・メリットは以下の4つです。

- コストの削減

- ビジネス成長に貢献できる「攻めのIT」の実現

- 高いセキュリティの実現

- システムの安定稼働

これらのメリットは、企業の競争力に直結する重要な要素です。以下、それぞれを詳しく見ていきましょう。

コストの削減

マイグレーションを実施する大きな目的の一つが、コスト削減です。老朽化したレガシーシステムは、ハードウェアの保守費用や専門的な技術者の人件費が高騰しやすく、IT予算を圧迫する要因となります。

マイグレーションは、こうした維持管理コストを削減する効果的な手段です。たとえば、自社サーバーからクラウドへ移行することで、高額な設備投資が不要になるだけでなく、運用に関わる人件費や光熱費も抑えられます。

さらに、APIを活用してシステムを再構築することで、将来的な改修コストを削減可能です。APIがシステム間の橋渡し役となることで、互いが内部仕様に依存しない「疎結合」の関係が生まれます。その結果、ひとつのシステムを改修しても他システムへの影響を最小限に抑えられるため、機能追加や仕様変更に、低コストかつ迅速に対応できるようになるのです。

ビジネス成長に貢献できる「攻めのIT」の実現

マイグレーションは、レガシーシステムの維持管理といった「守りのIT」から脱却し、ビジネス成長に貢献する「攻めのIT」を実現するためにも不可欠です。

老朽化・複雑化したシステムは、新しい機能の追加が困難であったり、データがサイロ化して活用できなかったりと、DX推進の足かせとなります。

マイグレーションによって拡張性・柔軟性の高いシステムへ刷新することで、AIやIoTといった最新のデジタル技術も活用しやすくなります。これにより、変化し続けるビジネス環境や顧客ニーズへ迅速に対応し、新たな競争力を生み出すことが可能になるのです。

高いセキュリティの実現

システムのセキュリティ強化も、マイグレーションがもたらす重要なメリットです。メーカーのサポートが終了した古いシステムは、新たな脆弱性が発見されてもセキュリティパッチが提供されません。そのため、サイバー攻撃や情報漏洩のリスクが著しく高まってしまいます。

マイグレーションによってOSやソフトウェアが最新バージョンになれば、こうしたリスクを根本的に解消できます。加えて、クラウド環境へ移行した場合は、自社で構築することが難しい高度な監視体制などが提供されるため、より一層のセキュリティ強化が期待できるでしょう。

システムの安定稼働

システムの安定稼働を実現できる点も、マイグレーションがもたらす大きなメリットです。

古いシステムは、ハードウェアの老朽化やソフトウェアのサポート終了により、障害や性能低下のリスクが高まります。また、障害発生時の対応が特定の担当者に依存(属人化)し、復旧に時間がかかるケースも少なくありません。

マイグレーションによって新しいIT基盤へ移行することで、システムの処理性能や安定性を向上させ、こうした課題を解決できます。物理的なサーバー故障によるデータ損失リスクを回避できるほか、システム保守や監視といった日常的な運用業務の負担も軽減されるでしょう。

さらに、クラウド環境への移行は、BCP(事業継続計画)対策としても有効です。災害など不測の事態が発生した際の障害対応を、専門知識を持つベンダーに任せることができます。

マイグレーションでよくある課題

マイグレーションは多くのメリットがある一方、実行にはいくつかの課題も伴います。特に、以下のような課題はプロジェクトが失敗に終わる直接的な原因となりうるため、事前の対策が不可欠です。

- 業務停止によるビジネスへの影響

- システムを一斉に切り替える場合、サービスの停止期間が長期化し、ビジネスに大きな影響を及ぼすリスクがあります。

- 想定外のコストや期間の発生

- 旧システムの仕様が複雑であったり、移行中に想定外の作業が発生したりすることで、予算やスケジュールが膨らみやすくなります。

- 移行後のデータ不整合

- 新旧システム間でのフォーマットの違いや、データの欠損・重複などにより、移行後にデータが正常に利用できなくなるトラブルにつながります。

- 社内リソースや専門スキルの不足

- クラウドやセキュリティ、テストの自動化など、マイグレーションに必要な専門知識は多岐にわたるため、社内の人材だけで完遂するのは困難な場合があります。

これらの課題を解決するには、適切な技術の選択、専門ベンダーとの連携が重要になります。

マイグレーションとAPIの関係性、APIの有効性やメリット

マイグレーションの課題を解決するうえで効果的なのがAPIです。APIは、単にシステムを移行するだけでなく、移行後のビジネス価値を最大化するための重要な技術でもあります。

本章では、まずAPIの基本的な役割を解説し、次にマイグレーションにおいてAPIがどのように役立つのかを具体的に説明します。

APIとは

API(Application Programming Interface)とは、異なるシステムやアプリケーション同士をつなぐ技術のことです。

従来のシステム同士を直接連携させる方法には、片方の改修がもう一方に影響を及ぼす「密結合」の状態になるという課題がありました。

APIを介した連携では、各システムがAPIという共通のルール(仕様)に沿ってやり取りします。そのため、互いの内部構造に依存しない「疎結合」が実現し、シンプルかつ柔軟なシステム連携が可能になるのです。

これにより、ビジネス環境の変化に応じたシステムの追加や見直しが容易になります。変化の激しい現代において、APIはきわめて重要な技術といえるでしょう。

*APIについて、以下の記事で詳しく解説しておりますのでこちらもあわせてご覧ください。

関連記事APIとは?仕組みやメリットをわかりやすく解説!利用事例も紹介

関連記事API連携とは?仕組みやメリット、具体的な実装手順を解説

マイグレーションとAPIの関係性

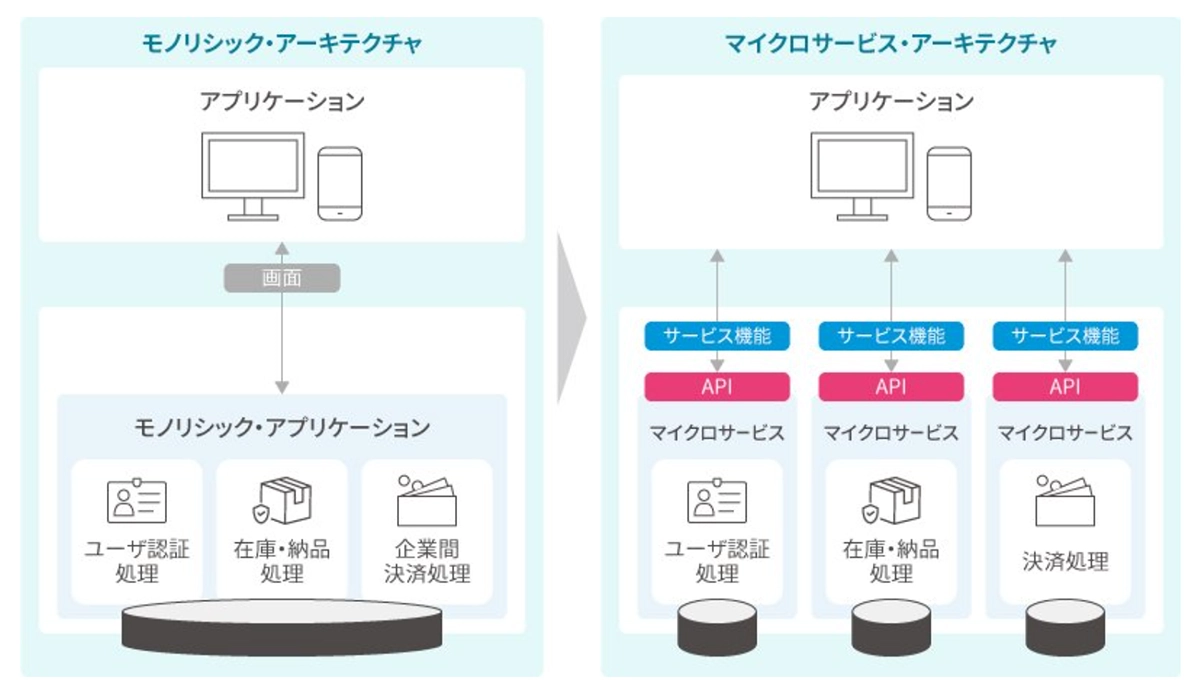

APIは、マイグレーション、特に巨大で一体化した古いシステム(モノリシック・アーキテクチャ)の刷新において重要な役割を担います。APIを活用することで、システムを機能ごとに独立したサービス(マイクロサービス・アーキテクチャ)へ、安全かつ効率的に移行できるからです。

APIを活用したマイグレーションには、主に以下のメリットがあります。

- 段階的な移行によるリスク低減

- 旧システムを稼働させたまま、APIを介して新システムへ機能を一つずつ移行できます。これにより、一斉移行に伴う長期の業務停止や失敗のリスクを大幅に削減可能です。

- 開発・運用コストの抑制

- 共通機能をAPIとして用意することで、機能の再利用が容易になります。重複開発や個別の改修作業が減るため、開発・運用コストの抑制につながります。

- ビジネスの拡張性・柔軟性の向上

- APIを介して機能ごとに独立したシステムを構築することで、将来的な機能追加や外部サービスとの連携が容易になります。これにより、ビジネスの変化に迅速に対応できる、拡張性の高いIT基盤を実現可能です。

このようにAPIは、マイグレーションのリスクやコストを抑制しつつ、将来のビジネス成長につながるIT基盤を構築するための鍵となります。

*APIを活用したマイクロサービスアーキテクチャについて詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。

関連記事マイクロサービスアーキテクチャとは?メリットや注意点、導入時のポイントを解説

APIをマイグレーションに活用する具体例

ここでは、APIをマイグレーションに活用する具体例を3つ紹介します。

- 具体例1:レガシーシステムの段階的な刷新

- レガシーシステムから特定の機能(例:顧客管理)だけを切り出し、新しいシステムへ段階的に移行できます。旧システムを稼働させ続けられるため、事業への影響や移行失敗のリスクを最小限に抑えながら、安全にシステムを刷新することが可能です。

- 具体例2:オンプレミスとクラウドのハイブリッド連携

- 社内に残したいシステムと、新たに導入するクラウドサービスをAPIで連携させ、データを自動で同期させることもできます。これにより、一部のシステムのみをクラウド化するような、柔軟なハイブリッドIT環境を迅速に構築可能です。

- 具体例3:多様な外部接続への柔軟な対応

- 取引先ごとに求められる接続形式が異なる場合でも、APIがその仕様の違いを吸収する役割を担います。その結果、自社の基幹システムを都度改修することなく、外部環境の変化に柔軟に対応できる体制が整います。

取引先ごとに求められる接続形式が異なる場合でも、APIがその仕様の違いを吸収する役割を担います。その結果、自社の基幹システムを都度改修することなく、外部環境の変化に柔軟に対応できる体制が整います。

*インテックが提供する「APIプラットフォームサービス」の詳細は以下のページをご覧ください。

サービス紹介APIプラットフォームサービス

マイグレーションと混同しやすい用語

マイグレーションと混同しやすい用語として挙げられるのが、モダナイゼーション・コンバージョン・リプレースです。ここでは、それぞれの意味やマイグレーションとの違いについて解説します。

モダナイゼーション

モダナイゼーションとは、既存の古いシステムを最新の技術や設計思想を取り入れて再構築し、現代のビジネス環境に合わせて最適化することです。

目的は、単にシステムを新しくするだけでなく、クラウド技術の活用やDX推進といった、将来のビジネスニーズや拡張性に対応できるシステム基盤を築くことにあります。

マイグレーションが「環境の移行」に主眼を置くのに対し、モダナイゼーションは「システムの近代化による価値の創出」に重点を置いている点が大きな違いです。

コンバージョンとの違い

コンバージョンとは、プログラムのソースコードやデータファイルなどを、ある形式から別の形式へ「転換」する作業を指します。

たとえば、古いプログラミング言語であるCOBOLで書かれたプログラムをJavaに書き換えたり、CSV形式のデータをXML形式に変更したりする作業がこれに該当します。

新しい「環境」へシステム全体を移し替えるマイグレーションとは異なり、コンバージョンはあくまでプログラムやデータそのものの「形式」を転換することが目的です。

リプレースとの違い

リプレースとは、現在稼働しているシステム環境を維持したまま、老朽化したサーバーやソフトウェアなどを新しいものに「交換」する手法です。

ハードウェアの物理的な故障や、データ容量のひっ迫といった課題に対応するために行われるのが一般的です。

リプレースが既存環境内での機器の「交換」であるのに対し、マイグレーションは環境自体を新しく「移行」する点に違いがあります。

マイグレーションを実施する際の流れ

マイグレーションを成功させるには、事前の準備から移行後の運用まで、計画的にプロジェクトを進めることが重要です。一般的に、マイグレーションは以下の5つのステップで実施します。

-

1. 実施する目的・解決したい課題を明確にする

-

2. 移行計画の策定

-

3. 移行のリハーサルを実施する

-

4. 移行作業を実施する

-

5. 運用を開始し、継続的に改善を実施する

それぞれのポイントを見ていきましょう。

実施する目的・解決したい課題を明確にする

マイグレーションを成功させるための最初のステップは、「なぜ行うのか」「何を解決したいのか」という目的を明確にすることです。

目的が不明確なままプロジェクトを進めると、移行後に期待とのギャップが生じ、十分な成果を得られない可能性があります。特に、老朽化対策や保守切れ、DX推進など複数の目的が絡む場合は、あらかじめ優先順位を整理しておくことが重要です。

方針策定では、主に以下の項目を検討・決定していきます。

- 現行システムの整理:業務内容や構成、データの洗い出し・調査など

- 課題の明確化:属人化、非効率、障害リスクなど

- 対象範囲の決定:システム全体、一部、段階的など

- 移行先の環境選定:クラウド、オンプレミスの新環境など

- 大まかなスケジュール設定:検討・設計・開発・テスト・移行などの時期

- タスクと体制の整理:各工程の担当者や関係部署、ベンダーの役割分担

加えて、関係部門や経営層との認識共有も不可欠です。将来的な事業戦略と矛盾しないよう、IT部門からの提案力が求められるフェーズでもあります。

移行計画の策定

方針が固まったら、次にプロジェクトを具体的に進行させるための「移行計画書」を作成します。この計画書は、関係者間の共通認識を築き、作業を円滑に進めるうえでの土台となる重要な文書です。

計画書には、主に以下のような内容を整理・文書化します。

- 移行対象の明確化:どのシステム、データ、業務処理を対象とするか

- 移行方式の決定:一括移行、段階移行、並行稼働など、採用する移行手法

- 影響と対策の検討:移行中に業務やシステムに与える影響と、その回避策

- 移行テスト計画:テスト項目、範囲、実施環境、判定基準など

- 詳細スケジュール:各工程の時期、予備期間を含めた全体日程

- プロジェクト体制:関係者の役割分担と責任範囲の明確化

また、移行対象となる情報資産(サーバー、ソフトウェア、ユーザー情報など)の棚卸し・整理作業もこの段階で並行して行うのが一般的です。

この計画書が不十分だと、移行作業の途中で判断が迷走したり、リスク対応が後手に回ったりする恐れがあります。綿密な移行計画の策定は、プロジェクト成功のための必須プロセスといえるでしょう。

移行のリハーサルを実施する

続いて、作成した移行計画書に基づき、実際の移行作業のリハーサルを行います。これは、本番移行後の重大なトラブルを未然に防ぐための、非常に重要な工程です。

テスト環境や本番に近い環境を用いて複数回行い、手順の確認や潜在的な不具合、問題点の発見・修正に重点を置きます。

このリハーサル結果に基づき、事前に定めた移行基準を満たしているかどうかの判定を行い、本番移行に進むか最終判断を下します。

移行作業を実施する

リハーサルで問題がないことを確認したら、いよいよ本番環境での移行作業です。切り替え当日のスムーズな進行のために、作業手順や関係者間のコミュニケーション体制を明確にしておくことが重要となります。

移行作業完了後、新しいシステムが計画通りに稼働しているか、不具合や障害が発生していないかを入念に確認しましょう。また、必要に応じて、システム利用者への操作方法などの教育も実施します。

運用を開始し、継続的に改善を実施する

運用開始後は、稼働状況を定期的にチェックし、当初の方針や設計内容に問題がないかを確認します。

マイグレーションの効果を最大化するためには、運用を通じて得られる知見を基にシステムや業務プロセスを継続的に改善していくことが不可欠です。特にDX推進においては、移行によって構築された基盤を活用し、継続的な変革に取り組むことが重要となります。

マイグレーションではベンダーの利用がおすすめ

マイグレーションを成功させるには、専門的な知識と経験を持つ外部ベンダーとの連携が非常に有効です。なぜなら、前述の通りマイグレーションには、複雑なプロセスや専門的なスキル不足といった多くの課題が伴うからです。

専門ベンダーを活用することで、以下のようなメリットを得られます。

- 専門知識・ノウハウの補完

- レガシーシステムの解析から最新のクラウド技術まで、自社だけでは確保が難しい専門知識や実践的なノウハウを補うことができます。

- プロジェクト推進とリスクの低減

- 大規模で複雑になりがちなプロジェクトの全体管理を任せることが可能です。潜在的なリスクを早期に発見し、計画の遅延や失敗といった事態を未然に防ぎます。

- ITコストの最適化

- 豊富な経験から最適な移行方式やツールを選択することで、非効率な作業をなくし、開発・運用コスト全体の最適化に貢献します。

- 社内リソース不足への対応

- IT人材が不足している状況でも、プロジェクトに必要なスキルを持つ人材を確保できます。これにより、社内の担当者は本来のコア業務に集中することが可能になります。

- 将来を見据えたDX推進のサポート

- 単なるシステム移行に留まらず、DX推進の基盤構築や将来の事業戦略を見据えた提案など、長期的なビジネスパートナーとしての支援が期待できます。

自社の課題解決から将来の成長までを支援してくれるパートナーを選ぶことが、マイグレーション成功の鍵となります。

マイグレーションのパートナー・ベンダーの選び方

マイグレーションでは、専門的な知見を持つベンダーが大きな助けになります。ただし、どのベンダーに依頼しても同じ成果が得られるというわけではありません。

ベンダー選定では、単なる作業委託先ではなく、自社のビジネスの将来までを共に考える「パートナー」を見極めることが重要です。ここでは、信頼できるベンダーを選ぶために、特に注目すべき6つのポイントを解説します。

- 提案力

- 説明のわかりやすさ

- 担当者の印象

- 情報共有

- リスク管理

- 運用後のサポート

提案力

マイグレーションは、企業の環境や業務内容によって最適な進め方が異なります。そのため、自社の状況を深く理解し、的確な解決策を提示できる「提案力」が、ベンダー選定の重要な指標になります。

特に、RFP(提案依頼書)への回答内容に注目しましょう。現状の課題や制約条件を深く理解し、具体的なリスク回避の方針まで示されていれば、高い提案力があると考えられます。

さらに、単なる機能や構成の説明に留まらず、「なぜその移行方式を選ぶのか」「導入後、ビジネスがどう変わるのか」といった、導入後の価値まで見据えた一貫性のあるストーリーが提示されているかを確認します。

たとえば、APIによる疎結合設計を提案し、将来的な追加開発コストの抑制まで言及しているような提案は、実行可能性が高いといえるでしょう。

説明のわかりやすさ

マイグレーションを成功させるには、IT部門だけでなく、経営層や関連部署など、全ての関係者が課題やメリットを正確に理解し、共通認識を持つことが不可欠です。そのため、専門的な内容を相手の知識レベルに合わせてわかりやすく説明できる、ベンダーのコミュニケーション能力が非常に重要な評価ポイントとなります。

提案書や説明会の場で、専門的な内容をどれだけかみ砕いて説明しているか、こちらの質問に的確に答えてくれるかを確認しましょう。また、わかりやすい資料は、そのまま経営層への説明資料として活用できるため、社内での合意形成をスムーズに進める上でも役立ちます。

担当者の印象

中長期にわたるマイグレーションでは、予期せぬトラブルや仕様変更が起こりえます。こうした不測の事態に、信頼できるパートナーへ相談できるかどうかが、プロジェクトの成否を大きく左右します。

そのため、提案書だけでは分からない担当者の対応や人柄から、「安心して任せられるか」という信頼性を見極めることが重要です。初回の打ち合わせにおける丁寧なヒアリング姿勢や、その後のレスポンスの速さ、コミュニケーションの取りやすさなどが、具体的な判断材料となります。

形式的なやり取りに終始せず、共に課題解決へ向かう「伴走者」としての姿勢が見える担当者であれば、長期的な信頼関係を築くことができます。

情報共有

マイグレーションは多くの部署が関わる複雑なプロジェクトのため、関係者間の円滑な情報共有が、意思決定の遅れや手戻りを防ぐ上で不可欠です。そのため、ベンダーがどのような情報共有の体制やツールを用意しているかも、重要な確認ポイントとなります。

プロジェクト状況を「見える化」する具体的な仕組みが整っているかを確認しましょう。具体的には、定例報告会の頻度、課題管理表のフォーマット、プロジェクト管理ツールなどでリアルタイムな情報共有ができるか、などがポイントになります。

リスク管理

どのようなプロジェクトであっても、リスクを完全に排除することはできません。重要なのは、起こり得るリスクを事前に想定し、発生時に適切な対策を講じられるリスク管理能力があるかどうかです。

ベンダーを選定する際は、想定されるトラブルを具体的に洗い出し、発生時の対応策まで明確に提示できる体制があるか確認しましょう。インシデント発生時の報告体制や、責任の切り分け(エスカレーション手順)などが明文化されていれば、ベンダーのリスク管理能力が高いと判断できるでしょう。

運用後のサポート

マイグレーションのゴールは移行の完了ではなく、新しい環境でシステムが安定稼働し、ビジネスに貢献し続けることです。そのため、移行後のサポート体制も非常に重要な選定ポイントとなります。

契約前に、サポートの具体的な体制やプロセスを確認することが重要です。たとえば、対応時間や、障害発生時の報告・エスカレーションのプロセスが明確に文書化されているかを確認しましょう。また、初期の操作研修やマニュアルが充実しているかどうかも、サポート品質を判断する材料になります。

重要なのは、単にシステムを「納品して終わり」にしない、長期的なパートナーシップです。ビジネスの変化に伴う機能追加や改修など、事業の成長に合わせて継続的に相談できる相手かどうかを見極めましょう。

API活用がマイグレーション成功の鍵!

本記事では、マイグレーションの目的や手法、そしてプロジェクトに潜む課題について解説しました。特に、大規模なマイグレーションでは、業務停止リスクやコストの肥大化といった課題を乗り越える必要があります。

そこで重要となるのが「API」の活用です。APIがシステム間の橋渡し役となり、新旧システムを疎結合でつなぐことで、段階的かつ安全な移行を実現できます。

さらに、API活用によるメリットは、安全な移行の実現に留まりません。社内外のさまざまなサービスと連携できる柔軟なシステム基盤を構築することで、データに基づいた新たなビジネスを迅速に展開できます。これは、まさにDX推進やビジネスエコシステム形成の土台となるものです。

インテックでは、こうしたAPI主導のマイグレーションをワンストップで支援する「APIプラットフォームサービス」を提供しています。社内外に分散したシステムをAPIでシームレスに連携させ、安全なデータ流通を実現することで、新たなビジネス価値の創出に貢献します。

アセスメントからプラットフォームの構築・運用までをワンストップで提供し、お客様のマイグレーション成功をサポートしますので、ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

*インテックが提供する「APIプラットフォームサービス」の詳細は、以下のページをご覧ください。

サービス紹介APIプラットフォームサービス

公開日 2025年08月08日

資料ダウンロード

-

APIプラットフォームサービス 紹介リーフレット

インテックは、既存領域(EDI・EAI)とDX領域(API)のシナジーを創造し共創する世界感「産業OS」を提唱しています。APIプラットフォームサービス及び産業OSのコンセプト資料になりますので、ぜひ、以下よりダウンロードしてください。

-

誰も取り残さないデータ連携で実現する企業のDXと活用モデルの紹介

昨今のDX(デジタルトランスフォーメーション)の流れを背景に、「複数領域が抱える社会課題に対して、領域間・企業間でデータ・サービスを連携して解決しようとする動き」や「顧客ニーズの多様化・製品ライフサイクルの短期化に伴い、他社のデータ・サービスを活用する動き」が強まっています。

本書を通じて、その変化に対応する一助となる情報をご説明するとともに、DX時代における次世代の情報流通基盤の在り方について提案いたします。

お問い合わせ

Webから問い合わせるあわせて読まれているコラム

関連する商品・サービス

- APIプラットフォームサービス

- API公開によって社内サービスだけでなく、他社サービスをつなぎ合わせることで創出される新たな経済的価値『APIエコノミー』を実現するためのサービスです。

- EDIプラットフォームサービス

- インテック独自技術により、災害に強い「止まらないEDIサービス」を提供します。従来のEDI機能に加え、並列・分散・遠隔稼働を実現し、最上級のレジリエンスを実装しています。