人流分析とは?メリットやデータの種類、活用事例、導入課題を解説

人流分析は、人の流れをデータで可視化し、観光振興、防災計画、交通最適化など、自治体が抱える多様な課題を解決するための解析技術です。データに基づく政策立案(EBPM)を推進する上で、今や欠かせない手法となっています。

しかし、「どのデータをどう使えばいいのか」「プライバシー問題が心配」といった理由で、導入に踏み出せないご担当者様も多いのではないでしょうか。

本記事では、人流分析の基本からデータの種類、自治体や企業の活用事例、そして導入時の課題と対策までを網羅的に解説します。各自治体が抱えている課題の解決と、事業推進を担う最適なパートナーを見つける一助として、ぜひご一読ください。

*スマートシティの実現に向けて、こちら↓の資料もあわせてご覧ください。

※その他のスマートシティ関連資料、お役立ち資料は<こちら>をご覧ください。

人流分析とは?

人流分析(じんりゅうぶんせき)は、スマートシティの実現や新たな価値を創造していく上で、欠かせないデータ活用の手法です。都市が持つ機能を高め、地域が抱える多様な課題を解決するために、その基本概念と関連する用語を理解することが第一歩となります。

人流とは「人の移動」そのもの

人流とは、言葉の通り、人の流れを指す言葉です。具体的には、人々が「いつ」「どこに」「どのくらいの時間滞在したのか」、そして「どこからどこへ移動したのか」といった一連の動的な動きそのものを意味します。

単に特定の場所にいる人の数だけでなく、その場所に至るまでの経路や、そこから次の場所へ向かう動きまで含んだ、時間と空間における人々の移動実態を捉える概念です。

人流データは「人の動きを数値化」したもの

人流データとは、こうした人々の移動や行動に関する情報を、様々な技術を用いて収集し、数値化したものです。主なデータ源としては、スマートフォンのGPS、Wi-Fiの接続情報、街なかのカメラ映像、交通系ICカードの利用履歴などが挙げられます。

これらの情報源から、主に以下のようなデータを収集します。

- 移動経路:人々がどのルートを通って移動しているかを把握します。

- 滞在時間:特定の施設やエリアで、平均してどのくらいの時間を過ごしているかを示します。

- 混雑状況:時間帯や曜日、イベントの有無などによって、場所ごとの人の密集度がどのように変化するかを捉えます。

- 属性情報:個人を特定しない形で、年代、性別、居住地といったデモグラフィック情報を把握します。

多様なデータを収集・分析することで、地域の実態を多角的に理解し、より効果的な施策の立案へとつなげることが可能になります。

*人流データの活用事例について、こちら↓の記事もあわせてご覧ください。

関連記事 【人流データの活用事例まとめ】自治体による地域課題の解決策を紹介

人流分析は「ビッグデータを解析する」手法

人流分析とは、収集された膨大な人流データを基に、特定のエリアにおける人々の動きや行動パターンを読み解くプロセス全体を指します。この分析を通じて、これまで感覚的にしか捉えられなかった人々の動きを客観的なデータとして見える化し、様々な課題解決の糸口を見つけ出すことが可能です。

人流分析の応用範囲は非常に広く、観光、交通、防災、まちづくり、店舗開発など、多岐にわたります。例えば、小売業では店舗のレイアウト改善や販促活動に、行政では交通システムの効率化や安全な都市計画の策定に活用されています。

なぜ今、人流分析が注目されているのか?

近年、人流分析という言葉を耳にする機会が増えています。その背景には、私たちの社会やテクノロジーの大きな変化があります。ここでは、人流分析が注目を集める主な要因について解説します。

デジタル技術の進歩とデータの高精度化

最も大きな要因は、デジタル技術の飛躍的な進歩です。ほとんどの人がスマートフォンを携帯する現代では、ユーザーの許諾を得た上で、高精度な位置情報データを大量かつ安価に収集できるようになりました。

さらに、高速・大容量通信を実現する5Gネットワークや、街なかの様々なモノがインターネットにつながるIoTデバイスの普及も、リアルタイムでの詳細なデータ収集を後押ししています。これらの技術革新が、人流分析の精度と即時性を劇的に向上させています。

AI技術の進化によるデータ解析の効率化

次がAI技術の進化によるデータ解析の効率化です。収集されるデータが膨大になる一方で、それを解析する技術もまた大きく進化しました。

AI(人工知能)技術、特に機械学習の発展は、複雑で大規模な人流データを効率的かつ迅速に分析することを可能にしました。AIを用いることで、人間の目では見つけることが困難な、人々の行動に潜む複雑なパターンや未来の傾向を短時間で導き出せます。

かつては一部のデータサイエンティストでなければ難しかった高度な分析が、より多くの場面で活用しやすくなっています。

活用分野の拡大と社会ニーズの変化

人流分析の用途が大きく広がったことも、注目度を高める一因です。当初はマーケティング分野での活用が中心でしたが、現在ではその範囲を大きく拡大しています。

具体的には、都市計画における交通インフラの最適化や、災害時を想定した避難計画の策定が挙げられます。観光地の混雑緩和による満足度向上、大規模イベントの安全な運営なども活用分野の一つです。

社会が抱える多様な課題を解決するための重要なツールとして認識されるようになりました。

新型コロナウイルス感染症対策

世界的なパンデミックは、人流分析の重要性を社会全体に広く認知させるきっかけとなりました。感染拡大の局面では、どの場所や時間帯に人が密集し、感染リスクが高まるのかを予測するために人流データが活用されました。

また、人々への混雑回避の呼びかけや、効果的な感染対策を講じる上での客観的な根拠としても重要な役割を果たしています。この経験を通じて、公衆衛生の分野における人流データを活かした分析の有効性が証明されています。

人流分析がもたらす5つのメリット

人流分析がもたらす、以下5つのメリットを解析します。

-

1. 都市の機能向上と課題解決

-

2. EBPMの推進

-

3. 効果的なマーケティング施策の実現

-

4. 店舗運営や人員配置の最適化

-

5. 市場における競争力強化

人流分析は、単に人の動きを可視化するだけではありません。そのデータを活用することで、自治体の政策立案から企業のビジネス戦略まで、多岐にわたる分野で具体的なメリットを生み出します。

基本的な使い方は「現状把握」「施策の効果検証」「未来予測の基礎資料」の3つです。これらを組み合わせることで課題解決に貢献します。地域の実態をリアルタイムかつ詳細に把握し、過去のデータとの比較や他の情報と組み合わせることで、より高度で効果的な施策立案を可能にします。

1.都市の機能向上と課題解決

1つ目のメリットは防災や防犯、交通渋滞など都市が抱える様々な課題を解決し、市民サービスの向上に大きく貢献することです。従来、人手による交通量調査などは特定の日にしか実施できず、時間もコストもかかりました。

しかし、センサーやカメラなどを活用した人流分析では、同等以上の精度のデータを24時間365日、継続的に取得できます。リアルタイム性の高いデータを活用することで、月別や時間帯別といった、より細かな状況変化を正確に把握し、的確な対策を打つことが可能です。

交通計画と防災・災害対応の観点からメリットを詳しく解説します。

交通計画

交通インフラの設計では、人々の移動パターンに基づいて最適化することで、より利便性の高い都市を実現します。例えば、新しいバス路線の開設や運行スケジュールの見直しに人流データを活用できます。

渋滞の緩和も重要なテーマです。時間帯ごとの混雑状況をリアルタイムで把握・予測することで、信号機の制御を最適化したり、ボトルネックとなっている交差点の改良計画に役立てたりと、住民の利便性向上に直結する施策が可能です。

公共交通の利用促進においては、来訪者の出発地や移動パターンを分析し、より多くの人が利用しやすい乗り換え拠点やルートを設定できます。また、割引チケット利用者の行動範囲を分析することで、新たな周遊プランを企画する際のヒントも得られます。

防災・災害対応

避難計画の策定において、人流データは極めて重要な基礎資料となります。平時の時間帯別・曜日別の人口分布を把握しておくことで、災害発生時にどのエリアにどれだけの人がいるかを推定し、より現実的な避難の見通しを立てることができます。

災害発生時には、開設された避難所の混雑状況をリアルタイムで市民に提供し、安全かつ迅速な避難行動を支援することも可能です。

帰宅困難者対策にも活用できます。大規模災害が発生した際に、主要駅周辺でどれくらいの帰宅困難者が発生するかをシミュレーションしたり、一時滞在施設へスムーズに誘導するための計画を立てたりする際に、人流データが役立ちます。

2.EBPMの推進

EBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング:証拠に基づく政策立案)を力強く推進する点もメリットです。

人々の移動や滞在に関する詳細なデータを迅速に取得できるため、月別や時間帯別など、きめ細かな状況把握が可能になります。これにより、従来の統計情報だけでは見えなかった地域の実態や課題が可視化され、政策立案の精度を高められます。

例えば、特定の施設やエリアの地理空間情報、SNSへの投稿といった他のデータと人流データを組み合わせることで、「なぜこの場所が賑わっているのか」「どのような層が訪れているのか」といった背景まで深く洞察できます。

国土交通省も「人流データ利活用の手引き」やデータを可視化するツールを公開しており、行政機関や地域団体による人流データの活用を積極的に推進しています。

3.効果的なマーケティング施策の実現

民間企業、特に小売業や飲食業にとって、人流分析は顧客行動を深く理解し、効果的なマーケティング施策を実現するために役立ちます。

店舗や施設の利用状況、顧客がどこから来てどこへ向かうのかといった移動経路を可視化することで、顧客の行動パターンを深く理解できます。その結果、顧客満足度の向上や、ターゲット層へ的確にアプローチするための施策を立案することが可能です。

また、自店舗だけでなく周辺エリア全体の人の流れを分析することで、商圏の特性やトレンドを正確に把握できます。データに基づいて最適な店舗立地や商品配置を設計したり、新規出店の候補地を客観的に評価したりすることで、売上向上や店舗運営の効率化に貢献します。

4.店舗運営や人員配置の最適化

人流データを活用することで、店舗運営の効率化とコスト削減を同時に実現できます。

従来、店舗周辺の通行量調査などは、人手をかけて行う必要がありました。人流分析を用いれば、現地調査にかかるコストを大幅に削減しつつ、より継続的で正確なデータを取得できます。

さらに、過去の人流データから時間帯や曜日ごとの来店客数を高い精度で予測します。それに基づいてスタッフのシフトを組むことで、人員配置を最適化することが可能です。

これにより、顧客の待ち時間を短縮しサービス品質を向上させると同時に、人件費の無駄をなくすことが期待できます。流通小売業や飲食業では、需要予測に基づいて発注量を調整することで、フードロスの廃棄コスト削減にも効果を発揮します。

5.市場における競争力強化

人流分析は、自社の市場における競争力を強化するための不可欠な情報を提供します。例えば、競合店の来店客数や顧客層、どこから集客しているのかといった動向を詳細に把握し、自社の戦略と比較検討に役立てられます。

これにより、市場における自社の強みと弱みが明確になり、より効果的な差別化戦略を策定することが可能です。

また、新規出店を検討する際には、ターゲットとする顧客層が多く集まる場所や時間帯をピンポイントで特定できます。来訪者の居住地データを分析すれば、より広域からの集客が見込めるポテンシャルの高い立地を選定することも可能です。

*スマートシティの実現に向けて、こちら↓の資料もあわせてご覧ください。

※その他のスマートシティ関連資料、お役立ち資料は<こちら>をご覧ください。

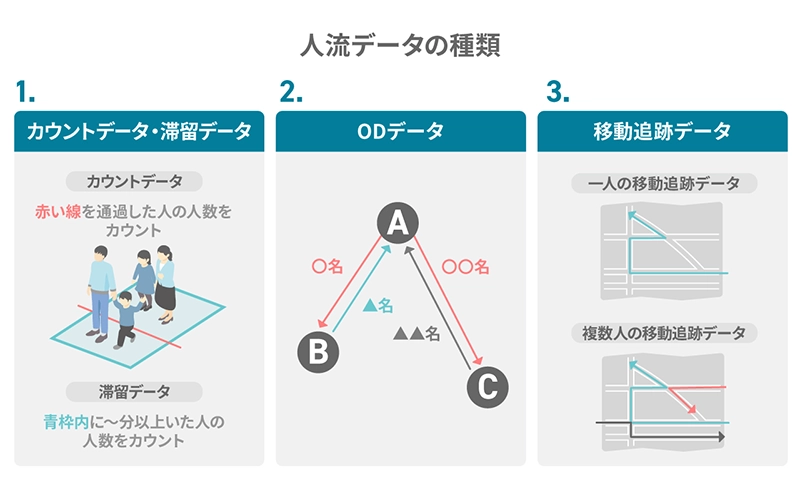

人流分析におけるデータの種類

*地域課題解決のための人流データ利活用の手引き(Ver1.2版)(国土交通省)をもとにインテックが作成

人流分析と一言でいっても、その分析の元となるデータにはいくつかの種類があります。ビジネスやスマートシティの未来をデータで描く上で、どのようなデータが存在するのかを理解することは非常に重要です。ここでは、代表的なデータの種類について解説します。

カウントデータ

カウントデータは、特定の地点を通過した人の数や、特定のエリア内にいる人の数を数えた、最も基本的なデータです。

例えば、「交差点を1時間に通過した歩行者の数」や「イベント会場内にいる来場者数」などがこれにあたります。このデータを活用することで、場所ごとの混雑状況や、混雑する時間帯(ピークタイム)をシンプルに把握できます。

滞留データ

滞留データは、人々が特定の場所にどれくらいの時間滞在しているかを示すデータです。

「公園のベンチでの平均滞在時間」や「商業施設の特定フロアでの滞在時間」などが該当します。このデータを分析することで、人々を引きつける魅力的なエリアや、逆に素通りされてしまう場所を特定でき、施設の改善やサービスの利用状況分析に役立ちます。

ODデータ

ODデータ(Origin-Destinationデータ)は、人の移動における出発地(Origin)と目的地(Destination)を示すデータです。

例えば、「A駅からB駅への移動者数」や「自宅エリアから特定の商業施設への来訪者数」といった形で把握されます。このデータにより、人々の大きな移動パターンや流れを捉えることができ、交通計画や商圏分析において非常に重要な役割を果たします。

移動追跡データ

移動追跡データは、個々の人(個人は特定しない形で)が、どのような経路を辿って移動したかを時系列で追跡するデータです。

これにより、「A駅から商業施設を経由して公園へ向かった」といった、より詳細な行動パターンを分析できます。特定の時間帯における人々の回遊行動などを詳細に把握したい場合に有効なデータです。

人流分析の主な分析手法

人流分析は、特定の場所における人々の動きや行動をデータとして収集・分析する手法であり、そのデータを取得する方法は多岐にわたります。ここでは、それぞれの分析手法の特徴と、どのような種類のデータ取得に適しているかを解説します。

カメラの画像・映像解析

| 人流データ種類 | データ取得の容易性 | |

| カウントデータ | ◎ | カメラ画像から人を認識するソフトウェアと一体となっていることが多いため、取得は容易。ただし、取得データから人数カウントする際の基準線の設定や検知条件(顔や骨格による検知)による検知漏れには留意する必要がある。 |

| 滞留データ | ◎ | 同上 |

| OD データ | ✕ | 発地と着地と異なる計測地点の画像から同一者であることを識別すれば可能。しかしプライバシーの観点もあり、実運用として現実的ではない。 |

| 移動軌跡データ | 〇 | カメラの撮影範囲内であれば可能。 |

- ※記号の補足説明(以下の分析手法でも同様)◎:取得方法として最適/〇:取得可能(条件は限られる)/△:取得可能(ただし相当の工夫が必要)/×:取得方法として不適切

- ※「国土交通省|地域課題解決のための 人流データ利活用の手引き 改訂版 v1.2」をもとに株式会社インテックが図を作成

カメラの画像・映像解析は、街なかに設置された防犯カメラや専用カメラの映像をAIで解析し、人の動きを直接的に計測する方法です。

なお、防犯カメラを活用する場合、注意しておきたい点があります。それは、プライバシー保護の観点から、自治体ごとにガイドラインが設けられている点です。設置基準や目的外利用に関するルールが定められているため、事前に確認をしておきましょう。

この手法は、特定の地点を通過する人数を数えるカウントデータや、エリア内の滞在時間を計測する滞留データの取得に非常に適しています。カメラの映像から人を認識するソフトウェアと一体化していることが多く、比較的容易にデータを取得可能です。

ただし、正確な人数をカウントするための基準線の設定や、顔や骨格といった検知条件によっては検知漏れが発生する可能性に留意が必要です。カメラの撮影範囲内であれば、特定の人の動きを追う移動軌跡データの取得もできます。

一方で、現在の技術では、異なる場所に設置されたカメラ映像から同一人物を特定することはプライバシーの観点から現実的ではなく、ODデータの取得には適していません。

*インテックの人流解析技術について、こちら↓のページでご紹介していますのであわせてご覧ください。

技術紹介 インテックの人流解析技術

携帯キャリアの基地局データ・スマートフォンアプリのGPSデータ

| 人流データ種類 | データ取得の容易性 | |

| カウントデータ | 〇 | スマートフォンの位置情報から容易に取得できます。ただし、取得可能な地理的な範囲や時間範囲は提供者によって異なります。道路などの狭いエリアの通行量カウントはサンプルサイズが小さく、推計が難しいケースがあります。 |

| 滞留データ | 〇 | 同上 |

| OD データ | 〇 | 発地と着地の細かさ(メッシュや市町村単位)などは提供者によって異なります。またサンプルサイズには留意が必要です。 |

| 移動軌跡データ | ◎ | スマホアプリによっては、位置情報ログから取得することで可能です。ただし、ログの頻度は提供者や取得元のアプリなどによって差異があります。 |

- ※「国土交通省|地域課題解決のための 人流データ利活用の手引き 改訂版 v1.2」をもとに株式会社インテックが図を作成

携帯キャリアの基地局データは、全国に張り巡らされた基地局と携帯電話端末との通信情報を基に位置を推定します。一方、スマートフォンのGPSデータは、端末に搭載されたGPS機能から、より精度の高い位置情報を取得します。いずれも、ユーザーの許諾に基づいた匿名化されたデータが活用されるのが特徴です。

これらの手法は、広範囲における人の動きを捉えるのに優れています。スマートフォンの位置情報から、カウントデータや滞留データ、ODデータを比較的容易に取得できます。

ただし、提供事業者によって取得可能なデータの地理的な範囲や時間、データの粒度(メッシュ単位か市町村単位かなど)は異なります。また、道路のような狭いエリアの通行量を正確に把握するには、サンプル数が少なくなり推計が難しくなるケースもあります。

アプリによっては詳細な位置情報ログから移動軌跡データを取得することも可能ですが、ログの取得頻度はアプリによって様々です。

Wi-Fiアクセスポイント・BLEビーコン(Bluetooth Low Energy)

| 人流データ種類 | データ取得の容易性 | |

| カウントデータ | 〇 | 受信機側で計測するデータのため、取得は容易。ただし、計測対象となるスマートフォンには条件があるため、推計には留意が必要。また計測対象となるエリアを電波強度などからあらかじめ現地調査しておく等の工夫が必要。 |

| 滞留データ | 〇 | 同上 |

| OD データ | 〇 | スマートフォン等の通信機器を識別する固有ID(MACアドレス)をもとに、Wi-Fiパケットセンサー等の受信機間のODデータを取得・集計することが可能。ただし近年はMACアドレスをランダム化する機能がAndroid OSやiOSに実装されているため、留意して分析する必要がある。 |

| 移動軌跡データ | ✕ | センサーのある場所のみにログが発生するため、細かな移動軌跡データの取得はできない。 |

- ※「国土交通省|地域課題解決のための 人流データ利活用の手引き 改訂版 v1.2」をもとに株式会社インテックが図を作成

Wi-Fiアクセスポイントを活用する手法は、施設内に設置された専用のセンサーが、Wi-Fiをオンにしているスマートフォンなどが発する電波を検知してデータを取得します。

この手法では、センサーを通過する人数を数えるカウントデータや滞留データを容易に取得できます。また、複数のセンサーを設置することで、機器の固有ID(MACアドレス)を基にしたODデータの取得も可能です。

ただし、近年はプライバシー保護のためにMACアドレスをランダム化する機能が標準搭載されているため、分析の際にはその点を考慮する必要があります。センサーが設置された場所でしか検知できないため、詳細な移動軌跡データの取得には向いていません。

| 人流データ種類 | データ取得の容易性 | |

| カウントデータ | 〇 | アプリからビーコンの発する電波の受信ログを収集しカウントできる。ただし、Bluetoothが利用可能で、アプリユーザーのみが対象となるため、推計には工夫が必要。 |

| 滞留データ | 〇 | 同上 |

| OD データ | 〇 | 受信機間のOD データを取得・集計することが可能。 |

| 移動軌跡データ | ✕ | ビーコンのある場所のみにログが発生するため、細かな移動軌跡データの取得はできない。 |

- ※「国土交通省|地域課題解決のための 人流データ利活用の手引き 改訂版 v1.2」をもとに株式会社インテックが図を作成

一方、BLEビーコン(Bluetooth Low Energy)は、ビーコン端末と呼ばれる発信機から発せられる電波を、専用アプリがインストールされBluetoothをオンにしているスマートフォンで受信することで位置情報を取得します。こちらもWi-Fiと同様に、カウントデータ、滞留データ、ODデータの取得が可能ですが、アプリユーザーのみが対象となる点に注意が必要です。移動軌跡データの取得は困難です。

センサー

| 人流データ種類 | データ取得の容易性 | |

| カウントデータ | ◎ | 比較的高精度で検知でき容易に取得できる。ただし、データ取得したいエリアが照射範囲となるよう、機器設置(台数も含む)をする必要がある。また人の重なりに留意する必要もある。 |

| 滞留データ | ◎ | 同上 |

| OD データ | ✕ | 発地と着地と計測地点が異なると同一者の特定は困難です。 |

| 移動軌跡データ | 〇 | センサーの照射範囲内であれば可能です。 |

- ※「国土交通省|地域課題解決のための 人流データ利活用の手引き 改訂版 v1.2」をもとに株式会社インテックが図を作成

LiDAR(ライダー)のようなセンサーを用いて、人の通過や滞留を検知し、データを作成する方法もあります。LiDARは、レーザー光を対象物に照射し、その反射光が戻ってくるまでの時間で距離を測定する技術です。

この手法の大きな特徴は、カメラのように個人の顔などを撮影せず、形状や動きのみを捉えるため、プライバシーに配慮したデータ取得が可能な点です。移動速度や方向、軌跡といった情報を取得できます。

センサーの照射範囲内であれば、カウントデータや滞留データ、移動軌跡データを比較的高精度で取得できます。ただし、複数の人が重なると検知しにくい場合がある点や、データ取得したいエリアをカバーするための機器設置が必要です。

異なる地点に設置されたセンサー間で同一人物を特定することは困難なため、ODデータの取得には適していません。

【業界・分野別】人流分析の活用事例

人流分析の活用事例を業界・分野別に紹介します。

近年、センサーやスマートフォンなどの技術発展により、人々の移動や滞在に関する詳細なデータを迅速に取得できるようになりました。その結果、人流分析は自治体から民間企業まで、多様な分野で活用が進んでいます。

【自治体】スマートシティの推進

多くの自治体では、人流データを活用して、地域が抱える課題の解決やスマートシティの推進、観光振興、防災対策など、多岐にわたる取り組みを進めています。

交通の最適化と公共交通機関の改善

人流データを解析することで、バスなどの公共交通機関のルートや運行ダイヤを最適化する取り組みが進んでいます。例えば、岡山県倉敷市では、観光エリアにAIカメラやIoTセンサーを設置し、駐車場の空き情報や道路の混雑、人の通行状況をリアルタイムに収集しています。

これらのデータを分析して渋滞リスクを予測し、観光客に最適なルートを案内することで、交通渋滞の緩和を図っています。リアルタイムの交通量を分析し、住民や来訪者の移動時間の短縮を目指す動きは全国に広がっています。

地域活性化と観光振興

人流データは、地域の魅力を高め、交流人口を増やすための強力なツールとなります。愛媛県松山市の中心市街地では、商店街や商業施設における人の流れや混雑状況を分析し、より多くの人が街を回遊したくなるような活性化策の検討に役立てられています。

愛媛CATVが構築したシステムでは、既設のカメラ映像などをAIでリアルタイムに解析し、通行量や滞在時間を把握しています。これにより、商店街のイベント効果を測定したり、観光地である「しまなみ海道」のサイクリストの動向を分析したりと、利便性向上や消費拡大につながる施策検討に活用されています。

まちづくりと地域政策

人口減少が進む地域において、住民に長く住み続けてもらったり、移住者を増やしたりするためのまちづくりにも人流分析が求められています。長野県伊那市では、高校生の移動データに着目したユニークな取り組みを行いました。

株式会社インテックと連携し、AIカメラを用いた人流調査を実施しています。これは高校再編による新校開校を見据え、伊那北駅や伊那市駅といった主要駅周辺の整備計画を策定するための取り組みです。

駅構内に設置したAIカメラで利用者数や属性(性別、年齢層)を調査・分析し、利用実態に合った適正な施設整備を目指しています。この調査では、映像を直接解析して数値データとして保存するため映像そのものは保存されず、個人の特定ができないなど、プライバシーにも十分配慮されています。

*参照:伊那市駅の人流調査を行います(伊那市)

*スマートシティを推進する自治体は以下の記事↓でも紹介していますので、参考にしてください。

【不動産・デベロッパー】開発エリアの価値を客観的に評価

不動産・デベロッパー業界では、人流データを活用することで、商業地域の開発計画や不動産の価値評価を、より客観的なデータに基づいて行えるようになります。

不動産課題の分析と施策立案

駅周辺の再開発や不動産活用などで生じる課題を解決するために、人流データは重要な役割を果たします。さいたま市では、浦和美園駅周辺のまちづくりにおいて、人流データを用いてエリアの商業ニーズを分析しました。

どのような属性の人が、どの時間帯に、どのような交通手段で、どこから来ているのか、どこに訪れるのかを集計します。その結果を基に不動産事業者と議論を重ねることで、駅周辺の不動産の効果的な活用や商業機能の充実を図る取り組みが行われました。

訪問者数や施設間の移動状況といったデータを客観的に示すことで、関係者間の合意形成をスムーズに進めることが可能になります。

開発エリアの評価とマーケティング

特定のエリアにどれくらいの人が訪れ、どこから来てどこへ去っていくのかを詳細に分析することで、そのエリアのポテンシャルを客観的に評価できます。長野県佐久市にある道の駅「ヘルシーテラス佐久南」では、駐車場に設置したカメラで来訪車両のナンバープレートを読み取り、地域別の統計情報を作成しました。

このデータを道の駅の運営者と共有し、「どの地域から多くの来訪者があるか」を把握することで、より効果的なマーケティング戦略や品揃えの検討に活用しています。このように、商業施設や観光スポットの来訪者データを長期的に把握することは、まちづくり全体に大きく貢献します。

【小売・飲食業界】新規出店候補地の売上を精緻に予測

小売・飲食業界において、人流データは新規出店の成功確率を高め、既存店の運営を効率化するための重要な情報源となります。

新規出店・物件選定

従来、新規出店の候補地選定は、担当者が現地に足を運び、周辺の状況を目で見て判断するなど、多大な時間と労力を要する作業でした。しかし、人流分析ツールを活用することで、このプロセスを劇的に効率化できます。

ターゲットとする顧客層がどのエリアに、どの時間帯・曜日に多く集まるのかを地図上で視覚的に把握できます。そのため、ポテンシャルの高い場所を迅速に見つけ出すことが可能です。

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社やタリーズコーヒージャパン株式会社など、多くの企業が新店舗開発に人流分析ツールを積極的に活用しています。

店舗運営の最適化

人流分析は、既存店舗の売上向上にも貢献します。来店者の滞在時間や店内の動線、他の店舗との買い回り状況などを客観的に分析することで、顧客のニーズの変化を捉え、最適な売り場レイアウトを検討できます。

また、リアルタイムの人流データを活用して店内の混雑状況を計測し、サイネージなどで表示することで、顧客を比較的空いている時間帯へ誘導し、混雑緩和と販売機会の最大化につなげるソリューションも登場しています。

*スマートシティの実現に向けて、こちら↓の資料もあわせてご覧ください。

※その他のスマートシティ関連資料、お役立ち資料は<こちら>をご覧ください。

人流分析を導入・活用する際の課題

人流分析は多くのメリットをもたらす一方で、その導入や活用を進める上では、いくつかの課題や注意すべき点が存在します。特に自治体にとっては、市民の理解を得ながら進めることが不可欠です。

ここでは以下の課題を取り上げて解説します。

- プライバシーとセキュリティの懸念

- 技術的課題とデータ精度の低さ

- 専門人材とコスト確保の難しさ

プライバシーとセキュリティの懸念

人流データには、個人の移動履歴といった機微な情報が含まれる可能性があるため、プライバシー保護には最大限の配慮が必要です。データを収集・活用する目的や、どのようなデータをどのように扱うのかを市民や議会に対して丁寧に説明し、合意を形成するプロセスが欠かせません。

収集したデータの保管方法や利用ルールが不明確なままプロジェクトを進めると、市民からの不信感を招き、計画そのものが頓挫してしまうリスクもあります。実際に、カナダのトロント市では、スマートシティ開発プロジェクトがプライバシー侵害への懸念から中止に至った事例もありました。

また、様々なデータを連携させるスマートシティにおいては、サイバー攻撃やネットワークトラブルが発生した場合に都市機能が麻痺するリスクも考慮しなければなりません。リスク回避のために堅牢なセキュリティ対策を講じることが重要です。

技術的課題とデータ精度の低さ

人流データを取得する技術は進化していますが、万能ではありません。例えば、花火大会のような極めて高密度な環境や、夜間の暗い場所など、特殊な条件下では人の数を正確にカウントすることが難しい場合があります。

ただし、近年の技術開発により、こうした課題を克服するソリューションも登場しています。例えば、弊社と株式会社愛媛CATVによる実証実験が挙げられます。

詳しくは、こちら↓の記事をご覧ください。

関連記事インテックと愛媛CATV、三津浜花火大会で混雑検知の実証実験を実施 ~AIカメラとデータ連携基盤を活用し、検知技術・人流データの有効性を検証~

また、選択するデータ収集方法によっては、得られるデータに偏りが生じる可能性もあります。

例えば、Wi-Fiパケットセンサーは、スマートフォンのWi-Fi機能をオンにしている人しか計測できません。得られたデータが、地域全体の縮図として適切かどうかを常に意識し、必要に応じて複数のデータを組み合わせて分析することが重要です。

専門人材とコスト確保の難しさ

人流分析を効果的に進めるためには、専門的な知識を持つ人材と、システム導入・運用のためのコストが必要になります。

人材確保

人流データを効果的に活用するためには、データを分析し、そこから意味のある洞察を引き出す専門知識を持つ人材が不可欠です。しかし、データサイエンティストと呼ばれるようなIT人材は社会全体で不足しており、特に自治体にとっては確保が難しいのが現状です。

経済産業省の調査では、2030年には約45万人のIT人材が不足すると予測されています。人流データ解析を使いこなせる人材の確保は、今後ますます重要な課題となります。

コスト確保

人流分析システムの導入には、コストの確保が必要です。カメラやセンサーといったハードウェアの購入費用、解析ソフトウェアのライセンス費用、データを保管するためのストレージ費用など、様々な初期コストがかかります。

こうしたコスト面の課題を乗り越えるためには、まず「人流分析によって何を達成したいのか」という目的を明確にし、それに合った適切な技術やツールを選定することが重要です。

例えば、比較的低コストで始められる可搬型のエッジAIカメラで取得できるカウントデータを活用したり、自前でサーバーを持たずに済むクラウド型のデータ分析BIツールを利用したりすることで、初期投資を抑えることが可能です。

また、分析業務を専門の事業者に委託せずに、自治体職員が担えるように研修等を実施していくことも有効な選択肢となります。

人流データを活用する流れ

人流データを効果的に活用し、地域課題の解決につなげるためには、体系的なステップを踏んで進めることが重要です。ここでは、国土交通省の「人流データ利活用の手引き」を参考に、4つの基本的な流れを解説します。

- ステップ 1:目的に適した人流データの検討

- ステップ 2:人流データの取得・作成

- ステップ 3:人流データの分析・利活用

- ステップ 4:人流データの管理・提供

ステップ 1:目的に適した人流データの検討

人流分析の出発点は、「何のために人流データを使うのか」という目的を明確にすることです。まず、解決したい地域課題(例:観光地のオーバーツーリズム、交通渋滞の緩和など)を特定し、課題解決のために「何を知ることができれば、どのような判断ができるのか」を具体的に定義します。

その上で、知りたいことを明らかにするために人流データが有効かどうかを検討します。活用が可能だと判断された場合に、初めてどのようなデータを、どのように取得・活用するかの具体的な検討に進みます。

ステップ 2:人流データの取得・作成

目的が定まれば、次にその目的に合致する人流データを取得・作成します。

データの取得方法には、前述の通り、カメラ、GPS、Wi-Fi、センサーなど様々な種類があります。それぞれに特徴やコスト、プライバシーへの配慮事項が異なります。

例えば、特定の交差点の通行量を把握したいのであればカメラやセンサーが適していますが、広域的な移動パターンを知りたいのであればGPSデータが有効です。目的に合わせて最適な手法を選択し、必要なデータを収集します。

ステップ 3:人流データの分析・利活用

- ※「国土交通省|地域課題解決のための 人流データ利活用の手引き 改訂版 v1.2」

をもとに株式会社インテックが図を作成

をもとに株式会社インテックが図を作成

収集した人流データを、目的に応じて加工・分析します。このステップでは、専門的な分析ツールやソフトウェアが用いられることが多く、データから意味のあるパターンや傾向を読み解いていきます。

分析結果は、グラフや地図上にマッピングするなど、誰にでも直感的に理解できる形に「可視化」することが重要です。可視化された分析結果を基に、具体的な施策(例:バスの増便、新たな観光ルートの提案など)を立案し、実行に移します。

ステップ 4:人流データの管理・提供

取得した人流データは、適切に管理する必要があります。特に、個人情報に配慮が必要なデータにはセキュリティ対策を徹底し、庁内での利用ルールを明確に定めておくことが不可欠です。

また、収集したデータを他の部署や地域の事業者にも提供し、オープンデータとして公開することで、新たなサービスの創出や地域全体のDX(デジタル・トランスフォーメーション)につながる可能性も生まれます。

データの継続的な管理と利活用は、持続可能なまちづくりにおいて重要な要素となります。

まとめ:人流分析の結果を地域課題の解決に活かす

人流分析は、自治体におけるEBPM(証拠に基づく政策立案)を推進し、観光、交通、防災、まちづくりといった多様な分野で地域課題を解決するための分析手法です。

しかし、その効果を最大限に引き出すためには、単にデータを収集・分析するだけでは不十分です。「何を知りたいのか」「そのデータを何のために使うのか」という目的を明確にし、プライバシーへの配慮を徹底しながら、適切な手法を選択することが成功の鍵となります。

インテックでは「エリアデータ利活用サービス」を通じて、人流データを含む様々なデータを収集・可視化・利活用するためのデータ連携基盤を提供しています。IoTによるリアルタイムデータやオープンデータなどを組み合わせ、地域社会のWell-Being(心ゆたかな暮らし)とSustainability(持続可能性)の実現に貢献します。

「自身の自治体が抱える課題に、人流データをどう活かせるか具体的に知りたい」

「データ活用のパートナーとして、中立的な立場から相談に乗ってほしい」

このようにお考えの自治体のご担当者様、あるいは企業のDX推進ご担当者様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。皆様の課題解決に向けた最適なご提案をさせていただきます。

*インテックが提供する「DXに関する商品・サービス」または「エリアデータ利活用サービス」の詳細はこちら↓のページをご覧ください

サービス紹介 DXに関する商品・サービス

サービス紹介 エリアデータ利活用サービス

公開日 2025年10月16日

資料ダウンロード

-

【自治体の担当者必見!】失敗しない!スマートシティの進め方ガイドブック

本書はスマートシティの取り組みを推進するための進め方やコツについて解説するeBookです。 スマートシティの取り組みを進める際の⼀助としてご活用ください。

-

エリアデータ利活用サービス『事例集2025』『事例集2024』

2025年・2024年の事例集2冊をまとめてダウンロードしていただけます。

本書ではスマートシティの実現を目指すお客様に向けて、課題解決や取り組みに関する具体的な事例を多数紹介しています。スマートシティの取り組みを進める際の⼀助としてご活用ください。

-

エリアデータ利活用サービス紹介資料

スマートシティの実現を目指すお客様に向けて、データ連携基盤・都市OSの必要性やメリット、オープンデータの活用、各自治体での取り組み事例を紹介しております。

お問い合わせ

Webから問い合わせるあわせて読まれているコラム

関連する商品・サービス

- エリアデータ利活用サービス

- IoTによるリアルタイムデータやオープンデータなど様々なサービス・ソリューションと連携し、地域の暮らしに関連するデータを収集・可視化・利活用を促進するデータ連携基盤を中心としたサービスです。

- ワイヤレスDXソリューション

- 広域仮想ネットワークサービスからマルチワイヤレス技術を用いて、ケーブルや端末、空間や場所などに制約のない環境を創出し、お客さまの課題解決を支援するソリューションです。