マイクロサービスアーキテクチャとは?メリットや注意点、導入時のポイントを解説

近年、ビジネス環境が目まぐるしく変化する中で、多くの企業が既存システムの老朽化という課題に直面しています。旧来のシステムでは、現代のビジネススピードに対応できる柔軟性や拡張性を確保することは困難です。そのため、「柔軟で拡張性の高いIT基盤」の構築が求められています。

その実現手法として今、大きな注目を集めているのが「マイクロサービスアーキテクチャ」です。

本記事では、マイクロサービスの基本的な考え方から、具体的なメリット・デメリット、そして導入を成功させるための重要なポイントまで、わかりやすく解説します。

*マイクロサービスの導入で重要な役割を果す「API」について、こちらの資料もあわせてご覧ください。

マイクロサービスアーキテクチャとは

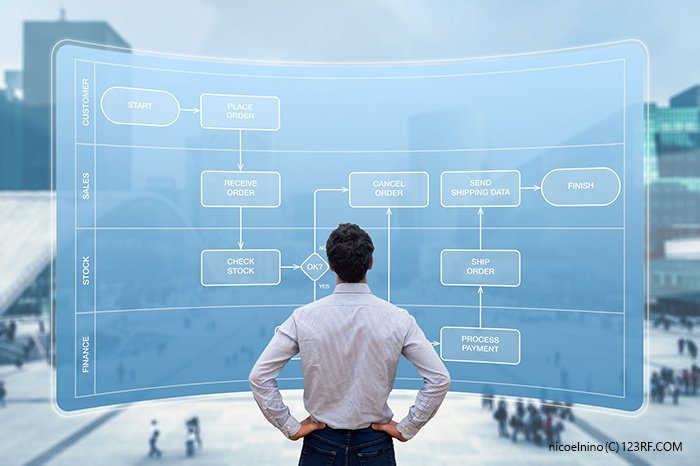

マイクロサービスアーキテクチャとは、アプリケーションを機能ごとに独立させる開発手法です。

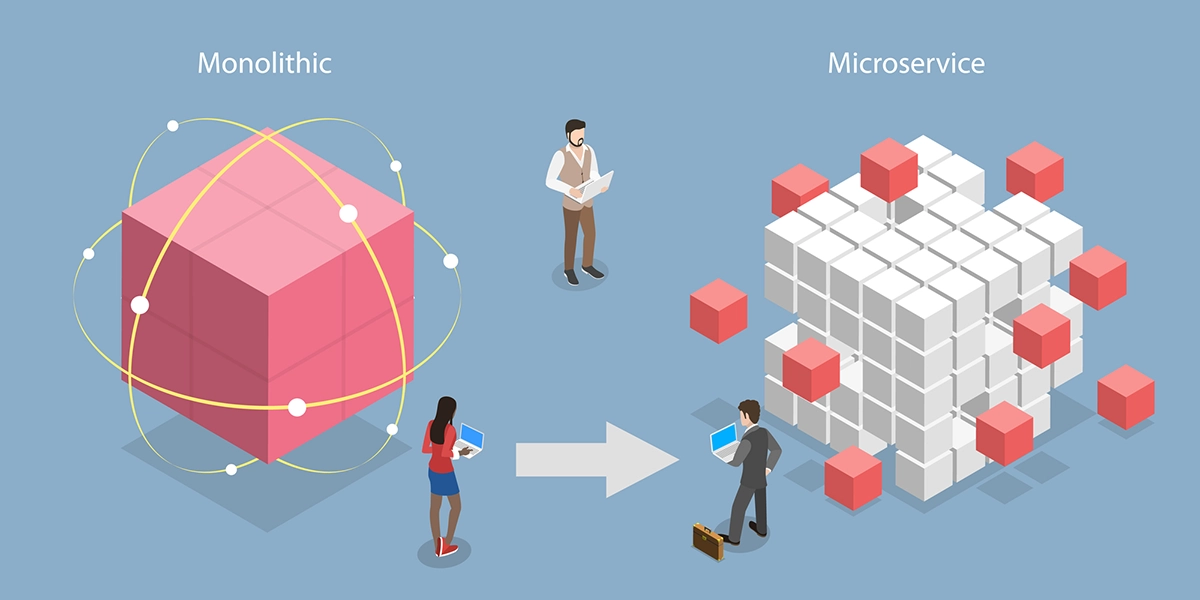

従来は、全ての機能を一つの大きなプログラムとして作る「モノリシック」な手法が主流でした。これに対し、マイクロサービスは、アプリケーションを機能ごとに独立した小さな「サービス」の集まりとして構築します。

たとえば、「ECサイト」という一つのアプリケーションを考えてみましょう。このサイトには「商品の検索」「カートへの追加」「注文の決済」といった様々な機能があります。マイクロサービスアーキテクチャでは、これらの機能をそれぞれ別のサービスとして開発・運用します。これにより、各機能の開発や更新を、他の機能とは切り離して独立して進めることが可能になります。

このように、個々のサービスが連携しあって全体が機能する、というのがマイクロサービスの基本的な考え方です。

モノリシックアーキテクチャとの違い

モノリシックアーキテクチャは、すべての業務機能を1つの大規模なアプリケーションとして統合する方式です。そのため、機能追加や改修のたびにシステム全体を再ビルド・再デプロイする必要がありました。

そのため、一部の機能のみ変更したい場合でも、システム全体に影響が及びやすく、迅速な対応が困難です。

一方、マイクロサービスアーキテクチャは、業務機能ごとに小規模サービスへ分割し、それぞれ独立した形で開発・デプロイできます。これにより、特定機能だけの部分的な改修や段階的な導入がしやすくなり、技術的負債を軽減しながら柔軟な拡張が可能になります。

| 項目 | モノリシックアーキテクチャ | マイクロサービスアーキテクチャ |

|---|---|---|

| アプリ構成 | 全機能を1つに統合 | 機能ごとに分割 |

| 開発・改修 | 全体再ビルド・再デプロイ | 独立した部分改修が可能 |

| 拡張性・柔軟性 | 低い | 高い |

サービス指向アーキテクチャ(SOA)との違い

サービス指向アーキテクチャ(SOA)とマイクロサービスは、システムを独立したサービスに分割する点で共通しています。しかし、両者にはサービスの独立性という点で、大きな違いがあります。

SOAは、ESB(Enterprise Service Bus)という高性能なハブをシステムの中心に置いており、サービス同士をスムーズに連携できる点が大きな特長です。

しかし、SOAにはESBに問題が発生した場合、システム全体に影響が及ぶという弱点があります。また、複数のサービスが同じデータベースを共有することも多く、あるサービスの変更が、予期せぬ形で他のサービスに影響を与える可能性もあります。

一方、マイクロサービスにはESBのような中央管理者は存在せず、各サービスが自身のデータを持つのが一般的です。そのため、一つのサービスに問題が起きても、他のサービスへの影響を最小限に食い止められます。

| 項目 | SOA | マイクロサービスアーキテクチャ |

|---|---|---|

| リソースの共有 | 多い | 少ない |

| 中央調整役 | ESB(中心的な制御) | なし(各サービスが独立) |

| 障害時の影響範囲 | 全体に及びやすい | 限定的になりやすい |

マイクロサービス化の具体例

マイクロサービスは、すでに多くの身近なサービスで活用されています。ここでは代表的な例を3つご紹介します。

- 1. ECサイト

- ECサイトは「商品検索」「注文」「決済」「会員情報」など、多岐にわたる機能の集合体です。これらを個別のサービスとして開発することで、セール時期に注文サービスだけを増強するといった、柔軟な対応が可能になります。

- 2. SNS認証

- 多くのWebサイトで利用される「Googleアカウントでログイン」といった機能も、認証を専門に行うマイクロサービスです。ログイン機能を独立させることで、セキュリティを高めつつ、様々なアプリケーションに組み込むことができます。

- 3. 動画配信サービス

- 大規模な動画配信サービスでは、「動画のエンコード(変換)」「ユーザーへの配信」「おすすめの表示」といった各機能をサービスとして分割しています。これにより、膨大なアクセスに対応しながら、安定したサービス提供を実現しています。

これらの例が示すように、マイクロサービスはシステムの柔軟な拡張性と、高い耐障害性という大きな強みがあります。

マイクロサービスが求められる理由

マイクロサービスは、ビジネスの変化に合わせてシステムを素早く、かつ柔軟に進化させられるという点で、現在の市場動向にマッチしています。

近年のビジネス市場は、顧客ニーズの多様化やグローバルでの競争激化など、かつてないスピードで変化しています。このような環境で企業が競争力を維持し、成長を続けるためには、市場や顧客の要望に対する迅速かつ柔軟な対応力が不可欠です。

この「対応力」を高める上で、マイクロサービスは非常に効果的です。マイクロサービスは、機能ごとにサービスを独立させて開発・運用します。そのため、ある機能に修正や変更を加えたい場合、その部分だけを迅速に更新できます。

また、特定のサービスにアクセスが集中した際には、システム全体を増強するのではなく、必要なサービスだけを効率よくスケールアップ(増強)することも可能です。

このように、開発サイクルを短縮し、コストを抑えながら市場の変化へしなやかに対応できるため、マイクロサービスの導入が多くの企業で注目されています。

マイクロサービスのメリット

マイクロサービスを導入することで、従来のモノリシックなシステムにはない以下のようなメリットが得られます。

- 柔軟性・拡張性が向上する

- 開発やデプロイのスピードが向上する

- 技術選定の自由度が上がる

- 一部の障害が全体に波及しにくい

- セキュリティ対策がしやすい

それぞれのメリットについて詳しく解説します。

柔軟性・拡張性が向上する

マイクロサービスでは、アプリケーションを機能ごとに独立したサービスへ分割します。そのため、各サービスで最適なプログラミング言語や技術を自由に選ぶことができ、システムの柔軟性が大きく向上します。

また、拡張性の高さも大きな利点です。特定の機能に需要が集中した際は、そのサービスだけを個別に追加・増強(スケールアップ)可能です。障害対応や機能の更新もサービス単位で完結するため、システム全体への影響を抑えつつ、迅速な対応が実現します。

開発やデプロイのスピードが向上する

マイクロサービスでは、各サービスを個別に開発し、デプロイ(配備)できます。担当チームは他のサービスやチームの進捗に影響されることなく、並行して作業を進めることが可能です。

また、システム全体のリリースを待たずにサービス単位で随時デプロイを行える点も大きなメリットです。開発からリリースまでのサイクルが大幅に短縮されることで、ユーザーからのフィードバックなどを素早く取り込んだ改善が可能になります。

技術選定の自由度が上がる

マイクロサービスでは、各サービスが独立しているため、それぞれに最適な開発言語やデータベースなどを自由に選択できます。これにより、特定の技術に縛られることなく、常に最新の技術や業界標準を迅速に取り入れることが可能です。

また、システム全体を一度に刷新する必要はありません。たとえば、一部のサービスだけを新しい技術で再構築するといった柔軟な対応ができます。これは、過去の技術で作られた部分(技術的負債)を段階的に解消したり、将来の拡張に備えたりする上で、非常に有効なアプローチです。

一部の障害が全体に波及しにくい

マイクロサービスアーキテクチャは各サービスが独立しているため、一部で障害が発生しても、その影響が他のサービスへ広がりにくい特長があります。そのため、システム全体のダウンといった致命的な事態を回避し、サービスの安定性と信頼性を高めることが可能です。

また、障害が起きた際の復旧作業も、問題のあるサービスに限定して対応できるため、迅速なトラブルシューティングが期待できます。

セキュリティ対策がしやすい

マイクロサービスアーキテクチャでは、サービス単位で最適なセキュリティ対策を実装できます。各サービスが独立しているため、機能の重要度に応じた柔軟な対応が可能です。

たとえば、個人情報や決済データを扱うサービスにだけ、より厳格なアクセス制御や監視を適用するといった運用ができます。

万が一、一部のサービスが攻撃を受けても、被害の範囲をそのサービス内に限定しやすいため、リスクの分散と迅速な復旧につながります。

マイクロサービスのデメリット

マイクロサービスの導入や運用に際しては注意すべき課題も存在します。ここでは、マイクロサービスの主なデメリットについて解説します。

- 高度なサービス間の連携が求められる

- データの整合性が取りづらくなる

- テストが複雑になる

それぞれのデメリットについて、詳しく見ていきましょう。

高度なサービス間の連携が求められる

マイクロサービスアーキテクチャでは、アプリケーションを独立したサービスの集合体として構築します。そのため、サービス間の連携をどう実現するかが非常に重要になります。

各サービスがどのように通信し、データを交換するのか。一部のサービスが停止した際に、他のサービスはどう振る舞うべきか。これらを考慮してシステム全体を設計する必要があります。

そのため、サービス間の連携を適切に設計・管理するには、高度な知識と技術が求められます。

データの整合性が取りづらくなる

マイクロサービスでは、各サービスが独立したデータベースを持つのが一般的です。この構成はサービスの独立性を高める一方、システム全体でのデータ整合性を保つことが難しくなる、という側面があります。

たとえば、複数のサービスにまたがる処理を行う際に、リアルタイムでのデータ同期や一貫性の確保が複雑になります。これにより、情報の不一致や更新の遅れといった問題が発生しやすくなります。

このため、アプリケーションの設計段階で、分散トランザクション管理といった、複数のデータベース間でデータの整合性を保証するための特別な配慮が求められます。

テストが複雑になる

マイクロサービスでは、個々のサービスのテストは比較的シンプルです。しかし、それらが連携する統合テストは複雑になる傾向があります。

加えて、テストの過程で問題が見つかった際に、原因を特定しにくいという課題もあります。これは複数のサービスが連携する中で起きた不具合は、どのサービスの、どの処理に問題があったのか追跡する必要があるためです。

そのため、テストの自動化を進めたり、サービス間の通信状況を可視化するツールを導入したりするなど、テスト全体を効率化するための工夫が重要になります。

マイクロサービスに必要な技術

マイクロサービスを効果的に構築・運用するためには、従来のモノリシックな開発手法とは異なるさまざまな技術が必要です。ここでは、その中でも特に重要な4つの技術について、特徴や役割をご紹介します。

- API

- API管理(APIマネジメント)

- コンテナ

- DevOps

これらの技術を正しく理解し活用することで、マイクロサービスのメリットを最大限に引き出せるでしょう。

API(Application Programming Interface)

API(Application Programming Interface)とは、異なるプログラムやサービス同士を「つなげる」役割を担う機能です。

マイクロサービスは、機能ごとに独立したサービスの集合体です。そのため、サービス同士が情報をやりとりするための共通言語として、APIが重要な役割を担います。

各サービスは、APIを通して通信します。これにより、他サービスの複雑な内部構造を知らなくても、必要な機能だけを安全に呼び出すことが可能です。たとえば、自社で決済システムをゼロから開発しなくても、決済サービスが提供するAPIを利用すれば、その機能を自社のアプリケーションに簡単に組み込めます。

このようにAPIを活用することで、開発の効率を高め、サービス同士をスムーズに連携させることができます。

*APIについて、以下の記事で詳しく解説しておりますのでこちらもあわせてご覧ください。

関連記事APIとは?仕組みやメリットをわかりやすく解説!利用事例も紹介

関連記事API連携とは?仕組みやメリット、具体的な実装手順を解説

API管理(APIマネジメント)

API管理(APIマネジメント)とは、APIの作成から公開、利用状況の監視、セキュリティ設定までを一元的に行うプロセスのことです。

マイクロサービス環境ではAPIの数が膨大になりがちで、全体像の把握が難しくなってしまいます。そこで重要になるのがAPI管理です。

API管理を導入することで、APIの再利用を促して開発効率を高めたり、全てのAPIに統一されたセキュリティルールを適用してガバナンスを強化したりできます。これにより、企業はAPIを安全かつ戦略的な資産として活用できるようになります。

コンテナ

コンテナとは、アプリケーションを動かすのに必要なプログラム本体、ライブラリ、設定などを一つにまとめて「パッケージ化」する技術です。

コンテナを利用することで、開発環境と本番環境といったパソコンやサーバーごとの違いを意識せず、どこでも同じようにアプリケーションを動かせるようになります。

マイクロサービスでは、この特性を活かし、各サービスをそれぞれ専用のコンテナに格納して管理します。機能の変更が必要になった際も、該当するコンテナを新しいものに入れ替えるだけで更新可能です。この手軽さが、リリースサイクルの短縮や、迅速な開発に大きく寄与します。

DevOps

DevOpsとは、「開発」チームと「運用」チームが連携し、素早く安定したシステムを作り上げるための考え方や取り組みのことです。機能の追加や変更が頻繁なマイクロサービスでは、このDevOpsの考え方が非常に重要になります。

開発したものを素早く本番環境へ反映し、万が一トラブルが起きても迅速に対応するには、両チームの密な連携が不可欠です。DevOpsは、マイクロサービスの利点を最大限に引き出すための土台となります。

マイクロサービスを導入する際のポイント

マイクロサービスの導入を成功させるためには、下記のポイントを押さえる必要があります。

- 導入する目的を明確にする

- 適用範囲を適切に決める

- 運用体制とインフラ基盤を整備する

これらの点をしっかり理解し準備しておくことで、リスクを最小限にしながら、マイクロサービスを効果的に導入できるでしょう。

導入する目的を明確にする

マイクロサービスの導入を成功させるには、まず「なぜ導入するのか」という目的を明確にすることが不可欠です。目的が曖昧だと、どの機能をどの程度まで分割すべきかといった設計の判断基準が曖昧になり、結果としてシステムの複雑化やコスト増加を招いてしまいます。

「開発プロセスを高速化したい」や「サービスごとに独立したチーム運用を実現したい」など、自社が抱える具体的な課題と、それをどう解決したいのかを事前に整理しましょう。

適用範囲を適切に決める

マイクロサービス導入における難所の一つが、サービスをどのように分割するかという「分割点の見極め」です。

分割が細かすぎると、サービス間の通信が増えてシステムの応答が遅れたり、管理コストが増大したりします。逆に大きすぎると、モノリシックな構成に近くなり、マイクロサービスの利点である柔軟性や開発スピードが損なわれてしまいます。

一度決めた分割の範囲は、後から変更するのが困難です。そのため、「一つのサービスが持つ責任は一つにする」という原則に基づき、適切な分割単位を見極めることが重要です。

運用体制とインフラ基盤を整備する

マイクロサービスの導入には、高度な運用体制とそれを支えるインフラ基盤の整備が不可欠です。

サービスが細分化されると、監視対象が増え、障害対応などの運用負荷が増加します。そのため、各サービスの状態を横断的に把握できるモニタリングや、負荷に応じて自動でリソースを調整するスケーリングが求められます。

こうした基盤の整備が不十分なまま導入を進めてしまうと、障害発生時の対応が遅れ、マイクロサービスの利点である耐障害性を活かせなくなる可能性があります。

「APIプラットフォームサービス」を活用してマイクロサービスを実現できる

マイクロサービスの導入には、サービス間の連携を担うAPIが重要な役割を果たします。しかし、自社でAPIのセキュリティ対策や利用状況の監視、大量のAPIの管理を行うには、高度な技術と多くのリソースが必要です。

インテックの「APIプラットフォームサービス」は、こうしたマイクロサービス導入におけるAPIの課題を解決し、お客様のビジネス変革を支援します。

- 企画から運用までワンストップで支援

- APIに関する技術的なノウハウがなくても、専門家が企画から構築、運用までを一貫してサポートします。お客様は安心して導入を進めることが可能です。

- 既存システムと連携し、段階的な移行を実現

- モノリシックなシステムや、既存のシステムと連携させながら、段階的にマイクロサービスへ移行できます。一斉移行のような大きなリスクを取る必要はありません。

- 安全なサービス連携を実現するセキュリティ

- 高度な認証機能や通信制御機能を備えており、社内外のサービスと安全にデータを連携させることができます。自社で複雑なセキュリティ対策を構築する必要はありません。

- APIの一元管理で「見える化」を実現

- 増加しがちなAPIをプラットフォーム上で一元管理し、誰が・いつ・どのAPIを利用しているかを見える化します。これにより、APIが管理されずに使われる「野良API」の発生を防ぎ、組織としてのガバナンスを強化します。

*APIプラットフォームサービスについて、より詳しく知りたい方は、ぜひ以下のページをご覧ください。

サービス紹介APIプラットフォームサービス

マイクロサービスを活用して、ビジネスに貢献するIT基盤を実現しよう

本記事では、マイクロサービスのメリットやデメリット、導入を成功させるためのポイントを解説してきました。変化の激しい現代において、マイクロサービスがビジネスの成長に貢献する強力な選択肢である一方、その導入には専門的な知見や計画性が不可欠です。

インテックは、お客様が抱える課題に深く踏み込み、マイクロサービス導入の道のりを構想・検討から成功まで伴走します。具体的には、以下のようなアプローチでお客様のプロジェクトを支援します。

- 豊富な実績に基づく「成功シナリオ」の支援

- お客様と近い業種・規模の豊富な支援実績に基づき、再現性の高い導入計画を検討し、導入判断や社内での合意形成を力強く支援します。

- 現場の不安を解消し、円滑な導入を支援

- 「自社に本当に合うのか」という現場の不安を解消するため、アセスメントサポートを実施し、マイクロサービスに対する円滑な社内理解を支援します。

- リスクを抑えた段階的なスタートを支援

- 部分的なAPI導入から本格展開へ、といった段階的な移行プランを支援します。まずはスモールスタートで効果を検証し、一斉導入のリスクを負うことなく、着実に歩を進められます。

将来の事業拡大まで見据えたIT基盤の実現に向けて、ぜひインテックの「APIプラットフォームサービス」をご検討ください。

*インテックが提供する「APIプラットフォームサービス」の詳細は、以下のページをご覧ください。

サービス紹介APIプラットフォームサービス

公開日 2025年08月08日

資料ダウンロード

-

APIプラットフォームサービス 紹介リーフレット

インテックは、既存領域(EDI・EAI)とDX領域(API)のシナジーを創造し共創する世界感「産業OS」を提唱しています。APIプラットフォームサービス及び産業OSのコンセプト資料になりますので、ぜひ、以下よりダウンロードしてください。

-

誰も取り残さないデータ連携で実現する企業のDXと活用モデルの紹介

昨今のDX(デジタルトランスフォーメーション)の流れを背景に、「複数領域が抱える社会課題に対して、領域間・企業間でデータ・サービスを連携して解決しようとする動き」や「顧客ニーズの多様化・製品ライフサイクルの短期化に伴い、他社のデータ・サービスを活用する動き」が強まっています。

本書を通じて、その変化に対応する一助となる情報をご説明するとともに、DX時代における次世代の情報流通基盤の在り方について提案いたします。

お問い合わせ

Webから問い合わせるあわせて読まれているコラム

関連する商品・サービス

- APIプラットフォームサービス

- API公開によって社内サービスだけでなく、他社サービスをつなぎ合わせることで創出される新たな経済的価値『APIエコノミー』を実現するためのサービスです。

- EDIプラットフォームサービス

- インテック独自技術により、災害に強い「止まらないEDIサービス」を提供します。従来のEDI機能に加え、並列・分散・遠隔稼働を実現し、最上級のレジリエンスを実装しています。