自治体・地域における防災の取り組み事例6選!課題と解決策も解説

防災は、スマートシティの取り組みの一つとして注目を集めています。地震や水害などの自然災害に備え、自治体や地域では最新技術を活用した防災対策が進められています。

本記事では、自治体・地域における防災の取り組み事例を6つ紹介します。防災対策でよくある課題と解決策も詳しく解説しますので、最後までご覧ください。

また、インテックでは防災の先進事例を多数紹介している資料をご用意しています。スマートシティの実現に向けてぜひご活用ください。

※その他のスマートシティ関連資料、お役立ち資料は<こちら>をご覧ください。

防災の取り組みとは

防災の取り組みとは、自然災害から人々の生命や生活を守るためにおこなう活動のことです。はじめに、防災の意味や目的、混同されやすい「減災」との違い、国・都道府県・基礎自治体が担う役割・動向について解説します。

防災の目的

防災とは、地震や水害、火災といった自然災害に備えることです。災害を未然に防ぎ、被害を0にすることを目的としています。近年では、スマートシティの実現に向けた取り組みの中でも防災が重視されており、最新技術を活用した取り組みが実施されています。

*スマートシティの取り組みについて、こちら↓の記事もあわせてご覧ください。

関連記事スマートシティに潜む課題とは?解決するための技術と事例を紹介

減災との違い

防災と混同されやすいのが減災です。減災とは、自然災害の発生を前提とし、その被害を最小限に抑えることを目的とする考え方のことです。防災が「被害を0にする」ことを目指すのに対し、減災は「避けられない災害から命や生活を守る」ための現実的な対策です。

国・都道府県・基礎自治体の役割と動向

防災を推進する際は、国・都道府県・基礎自治体がそれぞれの責務を担い、連携することが不可欠です。ここでは災害対策基本法に基づく責務の体系と、防災DXをはじめとした最新の動向について解説します。

災害対策基本法に基づく責務の体系

防災の体制は、「災害対策基本法」に基づいて整備されています。国は防災政策の基本方針を定め、広域的かつ重大な災害への対応を統括します。都道府県は地域防災計画を策定し、市町村を支援するのが役割です。

市町村は、避難指示の発令や避難所の設置・運営など、住民に直結する対策を実行します。そして住民にも一定の責務が定められており、食料や飲料水など生活必需物資の備蓄、防災訓練への参加などを通じて、防災に寄与することが求められます。

国から住民まで階層的に責務が割り振られることで、災害時に迅速かつ的確に対応することが可能です。また、こうした役割分担は、平常時からの準備や連携を促進し、実効性のある防災体制の構築にもつながります。

最新動向:新総合防災情報システム(SOBO-WEB)

内閣府が中心となって構築した「新総合防災情報システム(SOBO-WEB)」は、災害情報を地理空間情報として集約・共有できる共通基盤です。令和6年(2024年)4月から運用が始まりました。

新総合防災情報システムは、国だけでなく各省庁、地方自治体などの約1,900機関が利用できます。被災状況を早期に把握し、俯瞰的な対応を実施することが可能です。

さらに、国は防災分野における「防災デジタルプラットフォーム」の構築を進めています。これは、防災関係機関が横断的に共有すべき防災情報を共通のシステムに集約するもので、その中核を担うのが新総合防災情報システム(SOBO-WEB)です。

プラットフォーム上で共有される特に重要な災害情報は「災害対応基本共有情報(EEI)」として整理され、国や地方自治体、指定公共機関など関係機関のスムーズな情報連携を促進します。

自治体・地域における防災の取り組み事例6選

防災の取り組み事例を知ることで、地域特性や住民のニーズに合った具体的な防災対策を検討しやすくなります。ここでは、自治体・地域における防災の取り組み事例を6つ紹介します。

実際の事例を参考にすることで、自分たちの地域で不足している視点や強化すべき点を明確にできるでしょう。

【石川県珠洲市】能登半島地震でのコミュニティ共助による防災活動

石川県珠洲市能登町鵜川地区は、人口約860人、約370世帯からなる漁業の盛んな地域です。

能登半島地震では多くの家屋が倒壊し、生き埋めになった住民もいましたが、地域住民が迅速に安否確認を実施しました。さらに、がれきに埋もれた住民を協力して救出したことで、全員の命が守られました。

こうした迅速な対応の背景には、2011年の東日本大震災を教訓とした防災訓練の積み重ねがあります。鵜川地区では津波ハザードマップの見直しや、毎年1回の津波避難訓練を継続的に実施しており、高台への避難や避難所開設の手順が住民に浸透していました。

訓練による備えとコミュニティの強い結束が、災害時に全員の命を守ることにつながりました。

【山梨県富士河口湖町】「Jr防災士」(防災講座)による防災教育

富士山の北麓に位置する山梨県富士河口湖町は、地震・土砂災害・富士山噴火といった多様なリスクを抱える地域です。町では地域防災力の向上を目的に、令和3年度(2021年度)から小学生4〜6年生を対象とした「Jr防災士講座」を開始しました。

講座自体は、夏休みと冬休みに各1回開催されています。「防災講座」「避難所体験」「防災マップ作り」「起震車体験」などさまざまな内容で構成されており、子供たちが楽しく、実践的に学べるのが特徴です。

富士河口湖町は、山梨県や防災士会など関係機関と連携し、子供の頃からの防災教育を重視しています。Jr防災士講座や防災事業に積極的に参加した児童に対して町長表彰を授与するなど、次世代を担う防災リーダーの育成にも力を入れています。

【JR東日本】高輪ゲートウェイ駅周辺地区の防災の取り組み(防災計画・まちづくり)

高輪ゲートウェイ駅周辺地区では、2020年3月の駅開業を契機に大規模なまちづくりが進められています。2022年には都市再生安全確保計画(安確計画)が策定され、民間事業者・鉄道事業者・行政関係者などが参加する「安全安心ワーキンググループ(WG)」が設立されました。

さらに、3D都市モデルを活用した避難シミュレーションによる計画検証を実施しています。その結果をWGで議論することで、具体的な避難プランの必要性や地区全体の連携強化への認識が深まりました。

2024年には高輪ゲートウェイ駅で防災訓練を実施し、消防署・警察署・医療機関と連携した「えきまち一体運営」の体制構築について検討を進めています。今後は地区防災計画の策定に向けて関係者との調整を重ねるとともに、関わる人々への周知・啓発を強化する方針です。

【東京都千代田区】都心南部直下地震に備える災害ダッシュボードによる防災まちづくり

東京都千代田区と三菱地所株式会社(以下、三菱地所)は、災害時における帰宅困難者への対策を強化するため、連携協定を締結しました。その一環として、2024年2月から「災害ダッシュボード」の先行機能を実装しています。

千代田区でも、大丸有地区(大手町・丸の内・有楽町エリア)は15駅・22路線が集中する交通拠点です。大規模災害時には公共交通機関の停止により、多数の帰宅困難者が発生することが見込まれています。

災害ダッシュボードは、駅や商業施設に掲示された二次元コードをスマートフォンで読み取ることで、千代田区からのお知らせや退避場所、一時受入施設、災害拠点病院などの情報を一元的に取得できる仕組みです。

また、三菱地所は国交省の都市安全確保促進事業を活用し、災害ダッシュボードの実証実験を重ねて機能改善を進めてきました。都市安全確保促進事業は、都市で大規模地震が発生した際、都市再生緊急整備地域内や主要駅・中心駅周辺にいる滞在者の安全を確保するために必要な措置(一時退避の経路や退避施設など)の計画を作成・実施する事業です。

今後も救急医療体制の課題に対し、組織的対策とDXを活用した防災対策を推進する方針です。

【兵庫県宝塚市】「防災スイッチ」と水位確認板による避難促進

22万の人口を抱える兵庫県宝塚市の中心街に位置するのが川面地区です。川面地区自主防災会は、阪神・淡路大震災の翌年の1996年に結成され、現在は19自治会、2万人の住民が所属しています。

複数の河川が流れる川面地区では近年、大きな水害が発生していないことから、住民の危機意識の低下が課題となっていました。そこで同会は、災害時に速やかな避難を促す「防災スイッチ」を作成し、独自の地区防災計画を策定しました。

兵庫県の協力を得て、武庫川や支流、池など計5カ所に水位確認板を設置し、一定の水位に達した時点で避難を開始する明確な基準を設けています。さらに、防災情報を発信するポータルサイトの運営や、全戸配布の「みんなの防災スイッチ便り」を発刊するなど、住民への啓発活動も精力的に進めています。

【高知県いの町】仁淀川流域治水プロジェクト「安全に逃げる」対策

高知県中央部のいの町・宇治川流域では、毎年のように大規模な水害が発生しています。1,000年に1度あるかどうかの大豪雨で仁淀川の堤防が決壊した場合、町中心部では深さ5m以上の浸水が想定され、最大で約1万人に命の危険が及ぶことが公表されています。

こうした危機感から、宇治川流域の伊野地区自主防災会連合会は、2022・2023年度に想定浸水深の調査や各地区の浸水マップの作成、住民研修会の開催を実施しました。さらに「流域治水推進委員会」を設置し、住民主体で取り組みの具体化を進めています。

2024年度には、民間施設との協定による緊急避難場所の確保や住民検討会での情報共有を実施。2025年度からは、これらの取り組みを踏まえた地域ごとの実践的な避難訓練の実施が予定されています。

*スマートシティの取り組みについて、こちら↓の資料もあわせてご覧ください。

※その他のスマートシティ関連資料、お役立ち資料は<こちら>をご覧ください。

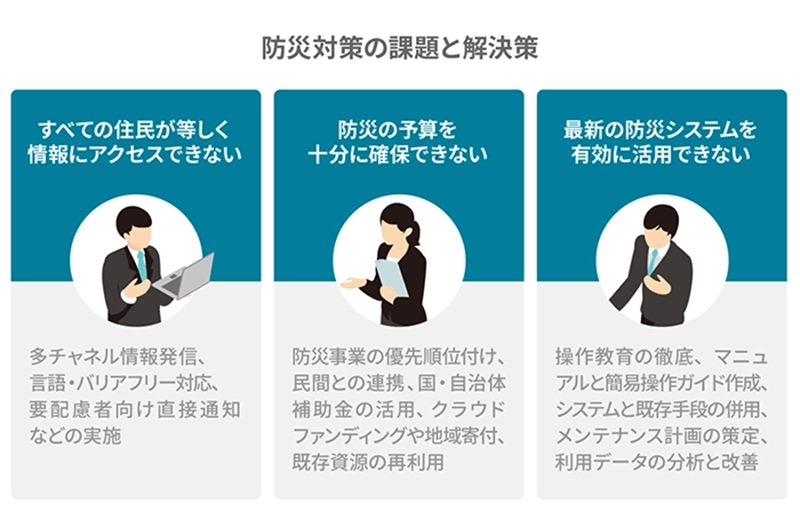

防災対策の課題と解決策

前項で紹介したとおり、防災対策の取り組み内容は自治体や地域によってさまざまです。しかし、防災対策を検討しても、思うように進まなかったり、成果が出にくかったりするケースもあるでしょう。

ここでは、防災対策でよく見られる課題と解決策について解説します。防災対策を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

すべての住民が等しく情報にアクセスできない

災害発生時には、正確で迅速な情報を入手できるかどうかが生死を分けることもあります。しかし、すべての住民が同じように情報を得られるわけではありません。具体的な課題と解決策を見ていきましょう。

課題

災害時における情報格差の解消は、重要な課題の一つです。特に高齢者や障がい者、外国人居住者は、災害情報の入手や避難指示の理解、避難経路の把握が難しい場合があります。

多言語対応アプリや点字・音声ガイド付きハザードマップの整備など、住民の多様なニーズに応じた情報提供体制の構築が求められています。

解決策

主な解決策は、多チャネルでの情報発信、言語・バリアフリー対応、要配慮者への直接通知などです。特に災害時は、停電や通信障害などで一つの情報手段が使えなくなった際に別の手段から確実に情報を得られるようにしなければなりません。

防災の予算を十分に確保できない

防災対策を進める上で欠かせないのが、十分な財源の確保です。しかし現実には、自治体の財政事情が大きな制約となり、防災に必要な投資が思うように進まないケースも少なくありません。ここでは、具体的な課題と解決策について解説します。

課題

防災には、インフラ整備や避難所運営、防災訓練、新技術導入など多額の費用が必要です。しかし、多くの自治体は財政難から十分な予算を確保することが難しく、下記のような問題を招いています。

- 学校や公共施設、古い住宅などの耐震補強が進まず、大地震発生時の倒壊リスクが残っている

- 老朽化した堤防や排水施設の改修が遅れ、大雨や台風による浸水被害の危険性が高まる

- 予算不足で訓練規模が縮小され、住民や職員が実践的な避難行動を身につける機会が限られる

- 防災ICT関連技術の導入が進まず、災害時の情報収集や対応力が強化できない

解決策

十分な財源を確保できない場合の解決策としては、耐震化や避難所整備など緊急性の高い施策を優先的に実施し、限られた予算を効率的に活用することが挙げられます。通信・建設・IT企業と協力し、そのノウハウやリソースを活かして低コストで防災対策を進めることも有効です。

国や自治体の補助金を活用したり、地元企業や団体からの寄付金やクラウドファンディングで地域住民や企業から広く資金を募ったりして、防災設備や訓練費用に充てる方法もあります。

また、既存の公共施設や学校を避難所として活用することで、新規投資を抑えながら防災力を高められます。

防災DXサービスを有効に活用できない

近年、AIやIoT、VR・ARといった最新技術を活用した防災システムが次々と登場しています。しかし、こうした技術を導入しても、必ずしも十分な成果を得られるとは限りません。具体的な課題と解決策について見ていきましょう。

課題

AIを活用した防災・減災技術やIoTセンサー、VR・AR訓練システムは防災力を高める一方で、導入コストや人材不足が障壁となるケースも少なくありません。その結果、防災システムの活用が進まない自治体も見られます。

さらに、専門知識を持つ職員の育成や外部人材との連携も欠かせません。運用体制の整備や継続的な教育が伴わなければ、十分な効果を発揮できず、システムへの投資が無駄になる恐れがあります。

解決策

最新のデジタル技術を活用する上での課題解決には、スモールスタートで始めることが有効です。大規模なシステムを一度に導入するのではなく、まずは地域が抱える特定の課題を解決するための技術から試行的に導入します。

以下のような取り組みがスモールスタートの代表例です。

- IoTセンサー:浸水が頻発する河川やアンダーパスに水位センサーを設置し、リアルタイムで危険を可視化する。

- AIカメラ:避難所にAIカメラを設置し、混雑状況を自動で把握・配信する。

こうした小さな成功体験を積み重ねることで、本格導入への道筋が見えてきます。また、IT人材が不足する場合には、データ収集から活用までをサポートする外部の専門企業に委託するのも現実的な選択肢となりえます。

地域の防災意識を高める取り組みの企画例

ここでは、地域の防災意識を高めるための取り組みを紹介します。企画をするには、日常的に住民が防災を意識できる工夫が重要です。代表的な企画例は以下の4つです。

- 防災ハンドブック・防災マップの作成・配布

- 避難訓練

- 防災設備の導入

- 備蓄品の管理

こうした取り組みを継続的に実施することで、いざという時の行動力や地域全体の防災力向上につながるでしょう。

防災ハンドブック・防災マップの作成・配布

防災ハンドブックは、災害に関する基礎知識や心構え、具体的な防災対策をまとめたものであり、住民に日頃からの備えを促す役割を担います。

一方、防災マップは災害時の避難経路や避難場所、危険箇所を地図で示し、実際の避難行動をサポートします。これらを活用することで、住民が日常的に防災を意識するきっかけを作ることが可能です。

近年は、紙媒体に加えてデジタル防災マップの導入も進んでいます。富山県が導入した「シームレスデジタル防災マップ」を例に挙げると、国や県、市町村の気象センサーデータやオープンデータを集約し、広域的な防災情報を1つの地図上で確認することが可能です。

さらに、避難所の位置情報、AED設置場所、交通機関の運行情報、フリーWi-Fiスポットなどを連携させ、住民が日常生活の延長で利用できる「地域防災マップ」としての機能も果たします。

避難訓練

避難訓練を実施することで、住民は災害時に取るべき行動を具体的に理解でき、緊急時の対応力が向上します。避難訓練を実施する際は、地域の特性を考慮した上で避難所や避難経路を設定することが重要です。

たとえば、沿岸部では津波を想定した訓練、山間部では土砂災害や噴火を想定した訓練が有効です。また、昼間だけでなく夜間や雨天など条件を変えて訓練を実施することで、実際の災害に近い状況を再現できます。

さらに、地域住民だけでなく学校や企業とも連携して実施することで、地域全体の防災力向上につながります。訓練後には振り返りを実施し、課題を共有・改善する仕組みを整えることもポイントです。

防災設備の導入

防災設備を導入することは、災害発生時に住民の安全を確保するための基本的な取り組みです。たとえば、AEDや非常用トイレ、防災倉庫を整備することで、災害直後の応急対応や避難生活を支えることが可能です。

ここでは、代表的な設備である消火設備・警報設備・避難設備を紹介します。

- 消火設備

- 消火設備とは、火災の発生を早期に発見し、初期消火をおこなうための設備のことです。具体的には、スプリンクラー設備や消火器、屋内消火栓設備などが該当します。

- 警報設備

- 警報設備とは、火災や地震などの発生を周囲に知らせるための設備です。自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、非常警報設備などが該当します。

- 避難設備

- 避難設備とは、災害発生時に安全に避難するための設備のことです。避難ハッチや避難はしご、誘導灯、非常用照明などが該当します。

さらに近年では、先端技術の活用も進んでいます。たとえば、以下のような技術が挙げられます。

- 消雪ポンプ遠隔監視システム(豪雪地帯での消雪ポンプを遠隔で監視・操作し、故障や異常を早期に把握する)

- 河川水位・雨量センサー(リアルタイムで水位や降雨量を計測し、氾濫の危険を早期に警告する)

- AIカメラ・各種センサー(人の動きや火災発生、煙の検知などを自動で監視・解析する)

- ドローン(被災直後にドローンで現場を上空から確認し、道路寸断や浸水状況を迅速に把握する)

- EV(電気自動車を移動式電源として活用し、避難所や医療機関での非常用電源を確保する)

- Wi-Fi(災害時に無料で利用できる公衆Wi-Fiを整備し、通信手段を確保する)

これらの最新技術を組み合わせることで、災害対応力をより一層高められるでしょう。

備蓄品の管理

防災における備蓄品の管理は、災害発生時に迅速かつ適切な対応を実施するために欠かせません。計画的な管理は、住民や従業員の安全確保、事業継続にも直結するため、平時から継続的な体制整備が求められます。

たとえば、備蓄品の保管場所・品目・消費期限を一元的に管理・可視化できるダッシュボードを導入すれば、日常の在庫管理や入替作業を円滑に実施できます。さらに、災害時の配送計画や防災訓練シミュレーションに活用することも可能です。

AIやIoTを活用することで、写真から残数を自動把握するといった作業効率化につながります。また、備蓄在庫の状況に応じてドローンを活用した備蓄品の配送を検討するのも一つの手です。

インテックによる防災の取り組みサポート実績

インテックが提供する「エリアデータ利活用サービス」は、地域のデータを収集・可視化・利活用を促進するデータ連携基盤型のサービスです。IoTによるリアルタイムデータやオープンデータに加え、さまざまなサービス・ソリューションとの連携が可能です。

本サービスは、内閣府のスマートシティリファレンスアーキテクチャに準拠しており、防災分野での活用が進められています。ここでは、インテックによる防災サポートの事例を6つ紹介します。

【富山県】総合防災訓練での「避難所混雑検知」の実証実験

インテックは、富山県総合防災訓練において「エリアデータ利活用サービス」と「カメラ画像のAI解析」を活用した避難所の混雑検知の実証実験を実施しました。本実験では、株式会社バカンのステレオカメラによる混雑可視化サービスを用い、避難所の出入り人数を検知しています。

さらに、トレイルカメラで避難所内の様子を定点観測し、インテックの自治体向けIoTプラットフォームサービスでAI解析を実施しました。

実験の結果、避難者を乗せたバスの到着に合わせて混雑状況の変化をグラフで把握できました。一方で、スタッフの往来が多く、避難者のみを正確に検知することが難しい課題が明らかになっています。

さらに、入口は機器設置箇所に限定されていたものの、出口は複数開放されていたため、避難者の出入りを正確に把握する仕組みの整備が必要であることも確認されました。

AI解析による避難所混雑検知は、富山県内で初の試みとして期待されています。インテックは、今回の結果を協議会で共有・展開し、効率的な避難所運営や住民への総合防災情報発信に活用する方針です。

関連記事インテック、富山県総合防災訓練で自治体向けIoTプラットフォームを活用した避難所混雑検知の実証実験を実施 ~カメラ画像のAI解析データを連携し、広域避難所の運営効率化を支援~

【富山県】「マルチテナント型のデータ連携基盤」を構築・「シームレスデジタル防災マップ」を県民に公開

インテックは富山県に対し「エリアデータ利活用サービス」を提供し、マルチテナント型(同じシステム・サービスを複数の事業者で利用する方式)のデータ連携基盤を構築しました。2024年4月から本格運用を開始し、県内の防災力強化に活用されています。

このデータ連携基盤は、センサーデータやオープンデータなど、さまざまなデータを集約・可視化・共有することが可能です。県内の自治体で導入されている他のデータ連携基盤とも連携できます。

また、管理者画面では情報公開範囲やユーザーごとのアクセス権限を設定できるため、必要な人が必要な情報を適切に利用することが可能です。将来的にも利用シーンの拡大が見込まれている利便性の高い設計となっています。

国や県、自治体の境界を意識することのない「シームレスデジタル防災マップ」として、県民向けに災害関連情報を広く公開しています。

関連記事インテック、富山県に「エリアデータ利活用サービス」を提供し、マルチテナント型のデータ連携基盤を構築 ~データの流通を促進し、「シームレスデジタル防災マップ」を県民に公開

【大阪府岸和田市】「避難所受付デジタル化」の実証実験

インテックは大阪府岸和田市と連携し、避難所受付のデジタル化を目的とした実証実験を実施しました。災害時の避難所開設を想定し、マイナンバーカード、2次元コード(スマートフォン使用)、手書きの3種類による受付作業を実施し、どの受付方法が簡単かつ短時間で対応できるかを検証しました。

検証の結果、マイナンバーカードを活用した受付では、2次元コードより約91%短縮、手書き方式に比べて約87%の時間短縮が可能であることが確認されています。一方、スマートフォンを用いた2次元コード方式では手書きよりも時間を要することが分かり、その要因として操作や画面遷移に手間取る点が挙げられました。

この結果は、定期的な操作体験やマニュアル整備、システム改善の必要性に気付くきっかけとなりました。岸和田市とインテックは、今回の実証実験で得た気付きや知見をもとに今後のスマートシティ推進へとつなげる方針です。

関連記事インテック、岸和田市と避難所受付デジタル化の実証実験を実施 ~マイナンバーカードを活用し受付時間を大幅短縮

【富山県魚津市】「リアルタイム遠隔監視」の運用支援

富山県魚津市では、データ連携基盤を活用し、ごみ収集車の稼働状況可視化や、河川水位監視、積雪監視、除雪車の稼働状況可視化を段階的に実施しました。

これにより、行政運営コストの削減と市民への情報公開の効率化を実現しました。人力パトロールにかかる業務コスト削減や情報共有の迅速化にもつなげています。

懸念されていた山間部の電波状況については、事前に丁寧な調査を実施し、実運用に大きな支障がないことを確認しました。実際に情報公開サイトでセンサーのデータやカメラ画像を集約・可視化することで「この情報も掲載できるのでは」「こうした分析も可能ではないか」といった議論が生まれており、データ利活用を促す契機となっています。

今後は、データに基づいて地域課題をともに解決していく人材を育成するため、地域内でのデータサイエンス教育にも取り組み、データ連携基盤のさらなる活用を目指しています。

関連記事魚津モデルスマートシティを支えるデータ連携基盤として自治体向けIoTプラットフォームの活用で行政運営を効率化

【石川県羽咋市】「積雪監視・防災支援」のデータ集約と可視化

2022年8月、インテックは羽咋市の「スマートシティ推進基盤構築業務」を受託し、「エリアデータ利活用サービス」を活用したデータ連携基盤の構築・運用支援を開始しました。これにより、市役所内で分散管理されていた道路情報、ライブカメラ画像、IoTセンサーによる観測データを集約・可視化しました。

特に積雪センサーを用いたリアルタイム遠隔監視を導入することで、除雪車の効率的な配置や運用に大きく貢献しています。

さらに、県が管理する道路や河川の監視カメラ、積雪深センサーのデータを地図上にプロットして可視化することで、寸断された道路や周囲の交通状況を迅速に把握できるようになりました。これにより、復旧作業や住民への情報提供をスムーズに実施できる体制が整備されています。

関連記事インテック、石川県羽咋市のスマートシティデータ連携基盤を構築し、行政の効率化を支援 ~積雪監視や防災など

【愛媛CATV】「被災現場の高精細映像活用」の実証試験

インテックは、株式会社愛媛CATV(本社:愛媛県松山市、代表取締役社長:宮内隆、以下愛媛CATV)と共同で、災害時に被災現場の高精細映像をリアルタイムで伝送する実証試験を実施しました。本試験では、ローカル5Gや地域閉域網、インテックのワイヤレスIoTデバイスと都市OS(FIWARE)を活用し、現場状況を正確かつ迅速に把握できることを確認しました。

愛媛県では、この検討会で得られた成果をもとに、次期防災システムの検討や防災・減災対策のさらなる強化を進めていく予定です。また、愛媛CATVとインテックは、実証試験で得られたデータや知見を活かし、既存サービスの改善を図りつつ、引き続き双方の強みを生かした取り組みを進めていきます。

関連記事愛媛CATV、愛媛県災害情報5G活用検討会にてインテックと被災現場の高精細映像活用の実証試験を実施 ~ローカル5Gとデータ連携基盤を活用し、正確な状況把握を実現

*インテックのスマートシティの取り組みについて、こちら↓の資料もあわせてご覧ください。

※その他のスマートシティ関連資料、お役立ち資料は<こちら>をご覧ください。

まとめ:防災の取り組み事例を地域の課題解決に活かすために

防災は、地域の安全と安心を守るために欠かせない取り組みであり、平時から継続的に実施することが重要です。自治体や地域での事例を参考にすることで、自分たちの地域特性や課題に合った防災対策を検討しやすくなります。

ただし、実際の取り組みには多くの課題が伴うため、自分たちの状況に即した対策を講じる必要があります。まずは地域に根ざした企業や住民と協力しながらチームを作り、小規模な取り組みから始めて段階的に拡大するのが効果的です。

取り組みの経験がなく進め方に不安がある場合は、実績が豊富な企業に依頼するのがおすすめです。

インテックは、さまざまな分野でICT技術を応用した独自のサービスを提供しており、お客さまの事業展開を支えています。自治体の防災活動においても豊富な技術知見を活かした支援が可能です。

平常時の行政運営を効率化するとともに、災害時の迅速な状況把握や情報共有、市民への適切な情報提供に寄与します。これにより、地域の防災意識と実効的な防災力を高めることが可能です。

弊社のサービスについて詳しく知りたい方は、ぜひ「お問い合わせ」からご連絡ください。

*インテックが提供する「エリアデータ利活用サービス」の詳細はこちら↓のページをご覧ください

サービス紹介 エリアデータ利活用サービス

公開日 2025年10月16日

資料ダウンロード

-

【自治体の担当者必見!】失敗しない!スマートシティの進め方ガイドブック

本書はスマートシティの取り組みを推進するための進め方やコツについて解説するeBookです。 スマートシティの取り組みを進める際の⼀助としてご活用ください。

-

エリアデータ利活用サービス『事例集2025』『事例集2024』

2025年・2024年の事例集2冊をまとめてダウンロードしていただけます。

本書ではスマートシティの実現を目指すお客様に向けて、課題解決や取り組みに関する具体的な事例を多数紹介しています。スマートシティの取り組みを進める際の⼀助としてご活用ください。

-

エリアデータ利活用サービス紹介資料

スマートシティの実現を目指すお客様に向けて、データ連携基盤・都市OSの必要性やメリット、オープンデータの活用、各自治体での取り組み事例を紹介しております。

お問い合わせ

Webから問い合わせるあわせて読まれているコラム

関連する商品・サービス

- エリアデータ利活用サービス

- IoTによるリアルタイムデータやオープンデータなど様々なサービス・ソリューションと連携し、地域の暮らしに関連するデータを収集・可視化・利活用を促進するデータ連携基盤を中心としたサービスです。

- ワイヤレスDXソリューション

- 広域仮想ネットワークサービスからマルチワイヤレス技術を用いて、ケーブルや端末、空間や場所などに制約のない環境を創出し、お客さまの課題解決を支援するソリューションです。