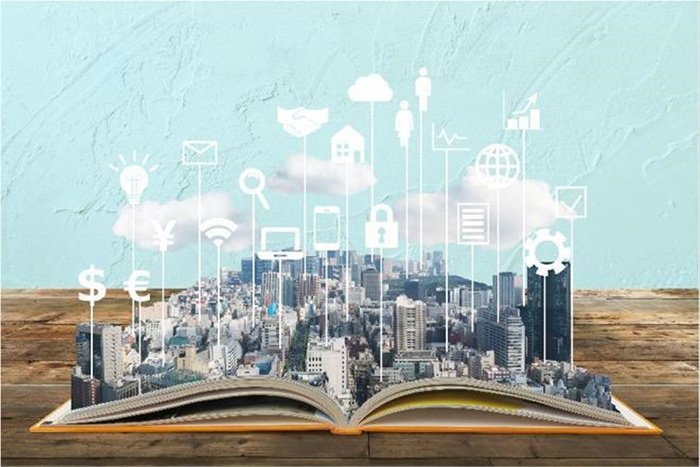

未来のまちづくりを支えるスマートシティの構想とは?

人口減少やエネルギー、交通の問題などの課題は、地方都市にとって深刻な問題です。しかし、スマートシティの構想があれば解決の道も見えてくるかもしれません。

当記事では、現在注目されているスマートシティ構想の概要やソリューション、事例を紹介します。デジタル田園都市国家構想、IoT技術、AI、データの活用で地域生活の向上、行政運営コストの削減を目指す方々にぴったりの解決策がここで見つかります。

ぜひ、未来の都市づくりに役立つこの記事を一読ください。

*スマートシティの実現に向けて、こちら↓の資料もあわせてご覧ください。

スマートシティとは

スマートシティとは、都市の抱える課題をICTやIoT技術で解決し、新しい価値を生み出す持続可能な都市のことです

店舗の無人化や自動運転による渋滞緩和、過疎化地域での高齢者の見守りや農作業の自動化など、幅広い分野で期待されていま災害対策にも効果があり、洪水防止や災害予測の迅速化にも対応が可能です。

スマートシティは、未来のまちづくりにとって重要な要素であり、社会全体の最適化と進化への促進に期待されています。

スマートシティとスーパーシティの構想の違い

スマートシティとスーパーシティの大きな違いは、以下の2点です。

- 目的

- 技術の活用方法

スマートシティは、持続可能な都市や市民の生活の質を向上させる目的で実施され、スーパーシティは、社会の在り方を根本から変える目的で実施されます。また、スマートシティは、ICTの技術を活用することで都市の課題を解決します。

スーパーシティは、AIやビッグデータの活用をしてこれまでになかった都市の実現を目指す取り組みです。

スマートシティとSociety5.0の構想の違い

スマートシティとSociety5.0の構想は、方向性は同じでも異なる特徴を持っています。

スマートシティは、地方都市の持続性を高めるために、都市のインフラや公共サービスを効率化し、住民サービスの向上や企業の利益追求に焦点を当てます。

一方Society5.0は、サイバー空間と物理空間の融合を通じて、人間中心の社会を築く構想で、産業やサービスのデジタル化や新しい価値創造、社会課題の解決などが主な目標です。Society5.0の目標には、教育や衛生、再生エネルギーの利用など、より幅広い社会的課題が含まれています。

日本の代表的なスマートシティ構想

日本のスマートシティ構想は、高度な技術と独自のビジョンで展開されています。特徴は、以下の3つの柱で推進していることです。

- エコシティ(環境共生都市)

- TOD:Transit Oriented Development(公共交通指向型都市開発)

- 災害に強いまちづくり

エコシティでは、低炭素や資源循環、環境負荷低減などにおいて、ハードとソフトの両面に配慮した環境都市づくりに取り組んでいます。

またTODでは、自動車に依存しない都市開発として、公共交通を中心とした都市開発が進められています。具体的には、鉄道駅を中心にオフィスや商業、ホテルなどの複合施設の配置や鉄道駅周辺に計画的に住宅地を配置するなどです。

さらに、防災大国日本としての知見を世界に発信するため、災害を予測・予防する技術の導入や警報システムの改善など災害対策を実施し、災害に強いまちづくりに取り組んでいます。

スマートシティ構想の進展と課題

スマートシティ構想の進展は、世界各地で積極的に取り組まれています。反対に課題も存在しています。

以下では、スマートシティの構想における現状と課題について解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

スマートシティ構想の進展状況

スマートシティ構想は、世界中で取り組まれています。

日本では、2019年に内閣府が発表した国家戦略の一つである、特定の区域内に様々な先端技術が実装された未来型都市「スーパーシティ構想」に取り組んでいます。また2022年には、全国誰もが便利で快適に暮らせる社会を目指す「デジタル田園都市国家構想 」に取り組んでいることも特徴です。

政府はスマートシティガイドブックを用意して、自治体が取り組みやすいよう工夫がされています。

*各自治体のスマートシティへの取り組みについて、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事 国内外のスマートシティの事例17選!推進のポイントや失敗例を紹介

スマートシティ構想の課題

スマートシティの構想は、順調のように思われますが、一方で以下のような課題があります。

- 技術との整合性:新しい技術の導入と既存システムとの整合に課題

- セキュリティの強化:複雑なシステムが増えるほど、セキュリティ対策がむずかしくなる

- コスト:新技術の導入や運用においてコストがかかる

- 住民の理解:新しいシステムを理解し、活用するための住民の教育が必要

技術との整合性は、新旧のシステムをスムーズに連携させるため、重要な課題です。また、サイバー攻撃による情報の漏洩や改ざんを防ぐために、セキュリティの強化が重要です。コストでは、新技術の導入やシステムの運用に必要な資金が課題となります。住民の理解においては、新しいシステムやサービスを理解し受け入れるための支援が欠かせないポイントです。

これらを解決することでスマートシティの効果的な運用が可能です。

*スマートシティにおける課題について、詳しくは以下の記事で紹介しています。

関連記事 スマートシティに潜む課題とは?解決するための技術と事例を紹介

*スマートシティの実現に向けて、こちら↓の資料もあわせてご覧ください。

日本が提供する多様なスマートシティ構想のソリューション

スマートシティ構想のソリューションには、技術の進展や人々のくらしの向上、環境への配慮など未来の都市を形づくるための新しい取り組みがあります。ここでは、日本が提供しているスマートシティのソリューションについて紹介します。

防災・防犯

日本が目指す世界最高レベルの安全・安心な社会の実現では、緊急事態・危険の発生をリアルタイムに広域住民に周知し、迅速な安心・安全を提供することが求められます。課題は、テロ・犯罪の抑止と個人プライバシーの保護、気候変動に伴う災害への対応です。これらに対応し、都市の魅力を向上させるため、以下のソリューションが提案されています。

- 高度な分析力による現場状況の把握とレスポンス時間の短縮

- 個人のプライバシーを確保した識別

- ICTリソースの迅速な配備と最適化

- 位置情報を活用した災害・避難情報通知

- ビッグデータを活用した都市整備

上記は、兵庫県加古川市やラスベガス市などで展開されており、安全・安心な社会の実現に寄与しています。

日本の技術力を活用した取り組みは、今後も広がりを見せるとともに他の地域にも展開されることが期待されています。

交通・物流

日本のスマートシティ構想では、新たな交通サービスの提供で市民の利便性向上や産業振興が目標です。課題は、高齢者や障害者などの移動支援、地域経済の活性化、都市の魅力向上です。交通や物流には、以下のソリューションが提案されています。

- カーシェア、自動運転公共交通の整備

- 顔認証を活用した利用しやすさ向上

- アプリでの外出インセンティブの付与

- 地域課題解決のためのMaaSモデル構築

高齢者が気軽に外出できるまちづくりを実施して、体力・運動能力を回復した例もあります。また、日本の交通や物流への取り組みは、高齢者や障害者といった交通移動弱者にも配慮した移動支援が進み、人流の活発化と地域経済の活性化が期待されています。

エネルギーの効率的活用と省エネ

エネルギーの効率的活用を促進し、温室効果ガスを削減することで都市のレジリエンスも向上させるのが日本における構想のコンセプトです。達成するための課題は、エネルギーの効率的な活用や電力事業者への依存からの脱却や温室効果ガスの増加、安定した再生可能エネルギーの活用などです。そのため、以下のようなソリューションが提案されています。

- 再エネを中心としたエネルギーの地産地消

- 地産資源を活用した産業化

- 自立分散型エネルギーシステムの構築

- CEMSを活用したデマンド・レスポンスによる電力ピークの分散

- 太陽光発電システムと蓄電池ユニットを装備したスマート住宅の標準化

これらの構想は、千葉県睦沢町や北海道河東郡鹿追町、帯広市などで展開されており、エネルギーの効率的活用と省エネを実現しています。CO2排出量の削減や地産資源を活用した産業化、都市のレジリエンス強化など実現を目指しています。

資源循環・環境調和の循環型社会の実現

コンセプトは資源循環を促進させて環境調和型のまちづくりをすることです。達成するためには、廃棄物の増加や適正処理の困難、最終処分場の逼迫など、これらに対応する必要があります。循環型社会を実現し、持続可能な社会を形成するため、以下のソリューションが提案されています。

- 最終処分量の減少や有害物質の適正処理など環境負荷の大幅な削減

- 動脈産業の静脈産業への進出やリサイクルの進展による動静脈連携の発展

- 地域単位での集約処理によるE-Wasteなどの技術実証の進展

- リサイクル、エネルギー利用などを通じた地域の脱炭素への貢献、SDGs実現

北九州市で視察されており、今後は国レベルでのリサイクル法制の整備や廃棄物の相互利用体制の構築などが求められています。

感染対策・公衆衛生の改善

日本が目指すのは感染症蔓延防止と公衆衛生の改善を目指し、基盤整備と遠隔やタッチレス技術を実現することです。都市の課題として、感染症の減少・撲滅や高齢者や妊婦、児童などに対する感染症発生時の対策などが挙げられます。課題を解決するために、以下の構想が提案されています。

- 下水道や浄化槽などの基礎的都市基盤整備

- 廃棄物焼却発電を用いた廃棄物の適正処理

- タッチレス、自動機器などの非接触型の最先端技術

- 遠隔医療システムの活用における心理的・身体的・経済的負担の軽減

母子の健康状態も把握できるモバイル計測や監視装置、廃棄物をほぼ10分の1に減らす焼却処分などの実績があります。日本の取り組みは、感染症の防止と環境調和の実現に向けた重要な一歩です。

教育

日本は「誰一人取り残さない包摂的で質の高い教育」を目指し、ICTを活用した教育の質の向上に努めています。解決するべき課題は、学校教育の質向上や地域格差の解消、災害や感染症時の学習機会確保などです。以下のようなソリューションを提案しています。

- 学校ICT環境の改善

- 教育におけるICT活用促進

- 校務支援システムを用いた校務の効率化

- COILの実施、遠隔・オンライン教育の実施

例えば、ICT活用学習指導、東京外国語大学と米国大学のオンラインセッションなどが実施されています。

地域経済

観光による地域経済の活性化と観光資源の最大限の活用が課題です。都市の魅力向上と業務の効率化を目指し、以下のソリューションを導入しています。

- MaaSアプリを用いた、複数交通手段のシームレスな連携

- プラットフォーム上でのクーポン配信や異業種との連携促進

- 観光地におけるオンデマンド乗り合い型予約配車システムなどと連携した観光客の移動支援

現在では、静岡県伊豆エリアや大津・比叡山エリアなど8地域でのMaaSの提供により、観光振興と地域活性化が国土交通省によって進んでいます。これらの構想により、地域の魅力が高まり、さらなる成長が期待できます。

インフラ整備と維持

都市の安全と快適な生活の基盤となるインフラ整備と維持には、急な事故や劣化の予測の困難さ、維持管理の重要性などの課題があります。対して、住民の安全と安心を実現し、計画的な投資を進め、災害時に迅速な復旧対応を実施することが求められています。日本では、以下のソリューションが提案されました。

- 加速度センサーや車載カメラのデータを活用した、路面状況の把握・管理

- 画像データをAI処理した劣化状況検知データと人流解析データの組合せによる、通行量の多い道路の優先的補修

- 3次元点群データの差分により経年変化を把握し、道路河川などの維持管理に活用

- 水道管に関するAI/機械学習を用いた高精度の破損/漏水予測

- 周辺状況も加味した事故リスク金額の算出

静岡県や島根県などで採用されており、FRACTAの予測診断システムなども活用されています。これらのソリューションによって、未来の都市を安全に築く技術とデータの活用が進み、世界に向けても展開可能な先進的な取り組みが進められています。

農業の活性化

農業の活性化は、日本の重要な課題です。特に農業の労働力不足と人口減少が課題となり、付加価値の増大や生産性の向上が求められています。ロボットやAI、IoTなど先端技術を活用したスマート農業への推進が求められています。そのため、日本では、以下のようなソリューションが提案されています。

- 作業の自動化

- センシングデータの活用

- 技術・経営の継承

- 農業データ連携基盤(WAGRI)によるデータ連携

これらは、北海道岩見沢市新田農場やスマートリンク北海道などで実践されています。日本の農業は、スマートシティの構想を通じて作業の自動化や情報共有の簡易化、データ活用による高度な農業経営を目指しています。先端技術とデータの活用で、農業の新しい可能性を広げ、全国展開にもつながっていくでしょう。

*弊社では、IT技術を活用した地域の課題解決や新たな価値の創出を支援する事業を展開しています。こちら↓の資料もあわせてご覧ください。

日本のスマートシティ構想の事例8選

各自治体で実施されているスマートシティ構想は、都市の効率と持続可能性を高めるための画期的なプロジェクトです。エネルギー管理から交通解決まで、多岐にわたり新しい価値を創出しています。

ここからは、各自治体で実施されているスマートシティの構想やサービスの提供事例について紹介します。

富山県富山市|loT技術を活用したスマートシティ

富山市では、IoT技術を活用したスマートシティの取り組みを進めています。

デジタル技術やデータ等の活用により市民生活の質や利便性の向上を図る「富山市版スマートシティ」の実現を目指し、スマートシティ推進ビジョンの策定を実施しました。

さらに、市全域をカバーするLPWA網とIoTプラットフォームからなる富山市センサーネットワークを地域産業へ活用しています。例えば、行政や事業者が保有しているインフラ情報や道路工事情報などを集約・分析・共有して、住民だけではなく、民間企業に提供することで地域産業の活性化を図っています。見守りシステムなども構築して、子どもを見守る地域連携事業も開始しました。

静岡県浜松市|デジタル・スマートシティ構想

浜松市は、人口減少や少子高齢化、インフラ老朽化などの課題に対応するため、デジタル技術を活用したスマートシティの取り組みを2019年10月に始動しました。浜松市のスマートシティ構想は、市民のQOL向上と都市の最適化が基本理念です。構想を実現するために、以下のような計画を立て、スマートシティに取り組んでいます。

- 浜松の強みを唯一無二のものに

- 浜松らしいニューノーマル社会の実現を目指して

- デジタルの力で持続的・包摂的社会を構築

- 共創の基盤を構築し、より強固なものに

浜松は、ウエルネス・産業(ものづくり・農林業)・音楽文化・観光や商業が強みです。例えば、ウエルネスでは介護ロボットの活用による介護従事者の負担軽減やAIを活用した健診(検診)の受診率向上に取り組んでいます。 また、浜松らしいニューノーマル社会を実現するために、リモートワークや多拠点移住の拡大・見守り、災害対応の整備などに取り組みました。

浜松市は、デジタル技術を活用したスマートシティの構想を実現することで、持続可能で快適なまちづくりを目指しています。

北海道札幌市|ビッグデータ解析を用いた観光客の誘致促進

札幌市は、日本最大の都市圏でありながら、自然や食などの魅力も豊富に持つ観光都市です。しかし、近年は、外国人観光客の増加への対策の仕方がわからないという課題に直面しました。

そこで、札幌市はスマートシティ構想の一環としてビッグデータ解析を用いた観光客の誘致促進を行っています。例えば、人流データや決済情報など、さまざまなデータを収集し

- 誰がどこにいるのか

- どこから来て次にどこへ行くのか

- 何をしているのか

を把握する施策を実施しています。

また、データ分析によって判明した動向に基づき、新たな誘客やプロモーションを構築しました。例えば、韓国人観光客向けに化粧品を充実させていた店舗が、他店舗ではお菓子が好評だというデータを見てお菓子の品ぞろえを拡充して売り上げアップにつなげた実績もあります。

ビッグデータ解析を用いて、観光客の誘致促進を図っています。

大阪府大阪市|オンライン申請ポータルサイト

大阪市では、多くが窓口での対面申請や郵送での書類提出に依存していました。オフラインでの手続きは、住民にとっては時間や費用の負担が大きく、行政にとっては業務効率やサービス品質の低下が懸念されていました。

そこで大阪市では「オンライン申請ポータルサイト」を開設。オンライン申請によって、本人確認はマイナンバーカードで、手数料支払いはクレジットカードによるオンライン決済が可能です。また、手続きの進捗を見える化し、利用者自らマイページで審査状況を確認でき、さらに審査ステータスの変更は、プッシュ通知でお知らせすることも可能になっています。

2021年度に500手続きを実施し、2023年度に1,000手続き、2025年度に2,000手続きのオンライン化を目標としています。

東京都西新宿|5Gを活用したサービス

東京都西新宿の「西新宿スマートシティプロジェクト」は、5G技術を中心に未来都市のビジョンを形にしています。西新宿スマートシティプロジェクトの一部の施策を紹介します。

- 次世代モビリティプロジェクト:駅内各スポットをつないで混雑や移動手段がない状態を緩和

- 無人対話型受付案内プロジェクト:キャラクターによる非対面・非接触の受付案内の実現

その他、多岐にわたる先端サービスで「QOLの向上」の実現を目指しています。

岐阜県多治見市|日本で一番電気代の安い街を目指す構想

岐阜県多治見市では「日本で一番電気代の安い街を目指す」構想が進められています。エネルギーベンチャーであるエネファントが取り組んでいて、多治見市の太陽を活かしてエネルギーを以下の3つの視点で最適運用する戦略を立てています。

- 創る

- 配る

- 蓄える

具体的には、AIやICTを用い、太陽光エネルギーの創造と配布や貯蓄を最適に管理し、電気代の低価格化に取り組んでいます。

さらに、ソーラーカーポートの無償設置、新築住宅への太陽光パネルと蓄電池の導入による20年間の電気代無料サービス、EVレンタカーサービスなどが進行中です。特にレンタカーサービスは、充電と地域蓄電池としての活用を両立し、エネルギーとモビリティの連携を高めています。

地域とエネルギーの未来を描く大胆な活動として注目されています。

岡山県倉敷市|渋滞緩和による地域活性化

岡山県倉敷市では、観光渋滞対策による地域活性化へ取り組んでいます。具体的には、AIとIoTを活用した先進的な構想プロジェクトです。

観光渋滞対策を図る「スマート・パークアンドライド」モデルを提案し、倉敷駅周辺の空き駐車場不足や観光渋滞の課題を解消しようとしています。街にAIカメラやIoTセンサーを設置し、駐車場の空き情報や道路の混雑、人の通行状況などをリアルタイムで収集します。そして、AIを使った渋滞リスク予測とオープンデータの連携により、状況に応じたルート案内と徒歩回遊への誘導ができるようになりました。また、収集したデータは公開され、さらなる地域活性化を促しています。

倉敷市の取り組みは、スマートシティ構想の交通に対して具体的な貢献を示してくれています。

兵庫県加古川市|ICTによる見守りサービス

兵庫県加古川市では、人口千人あたりの刑法犯認知件数が県下自治体の中で、常にワースト上位にランクインする状況が続いていました。特に登下校中の子どもの安全確保に対するニーズが高い状況でした。

そこで、小学校の通学路や学校周辺を中心に、ビーコンタグ(BLEタグ)検知器を設置しました。ビーコンタグを持った子どもや行方不明となる恐れのある高齢者などが見守りカメラ付近を通過すると、見守りカメラに内蔵する検知器が情報を取得します。そして、保護者や家族に対象者の位置情報履歴を通知するものです。

利用者の初期費用は、2,420〜2,620円、月額利用料は220〜515円かかります。導入促進のため、高齢者の見守りタグ初期費用・月額利用料や新小学1年生の見守りタグ初期費用・月額利用料を無料にするなど推進しています。

また、加古川市公式アプリ「かこがわアプリ」をインストールしたスマートフォンによって、見守りタグの位置情報が検知できるようになるため、保護者へ積極的なインストールを呼びかけています。

*スマートシティの事例をさらに知りたい場合は、以下の記事で議紹介しています

関連記事 国内外のスマートシティの事例17選!推進のポイントや失敗例を紹介

スマートシティ構想の失敗例

スマートシティ構想は未来の街づくりに向けた大きなステップですが、成功例だけでなく失敗例も存在します。スマートシティ構想の失敗例を通して、失敗の背後にある原因と改善への道筋を紐解いていきましょう。

自治体と民間企業の協力体制が整わず事業の進展が遅れる

自治体は、地域の発展や住民の生活の向上を重視し、長期的な視点での取り組みを求める傾向があります。一方、民間企業は利益追求を目的とし、即効性のある成果を求める傾向があります。互いの意識の違いが、協力体制の整備において摩擦を生み、事業の進展を遅らせる原因となるのです。

例えば、地域のスマートシティ計画での意見の対立や調整の遅れが生じるなどがあります。プロジェクトを円滑に進めるためには、双方の意識を共有し、情報共有や意思疎通の仕組みを整えることが大切です。協力体制の構築により、スマートシティ構想の効率的な推進が期待されます。

市民参加の促進が不十分で市民のニーズに合わない事業が多発

スマートシティ構想の失敗事例として顕著なのが、市民参加の促進が不十分で市民のニーズに合わない事業が多発している問題です。

多くのプロジェクトで、市民の意見を取り入れるプロセスが欠けており、事業が進められているケースが目立っています。問題の根底にあるのは、市民の利便性や生活の質の向上を目的とした構想が、実際には市民のニーズに合わない形で推進されることです。

例えば、交通の便を向上させるための新しい交通システムが導入されることがあるかもしれません。しかし、システムが市民の日常の移動パターンやライフスタイルと合わない場合、導入しても使ってもらえず、失敗に終わります。解消するためには、事業計画の初期段階から市民参加を促進し、市民の声を反映させる体制を確立する必要があります。

プロジェクトが市民の真のニーズに応え、スマートシティ構想の成功へとつながるよう努力が求められるでしょう。

予算不足に陥り事業が中止

スマートシティプロジェクトの失敗例の中でよく見られるのが、予算不足に陥り事業が中止するケースです。

スマートシティ構想は、高度なICT技術や再生可能エネルギーの導入など多岐にわたる技術やインフラの導入が必要で、高額な投資が要求されます。一方で、多くの地方自治体は財政的な制約を抱えており、プロジェクトの予算が十分に確保できない状況が多くあります。したがって計画段階では良好に思えるプロジェクトも実施に移ると費用が膨らみ、最終的には予算が足りず中止せざるを得ない状況が発生することも少なくありません。

中止を防ぐためには、スマートシティ構想を実現するための予算策定を見直し、国や自治体の支援の強化、そして民間企業との連携強化が必要となります。

プライバシー侵害への懸念が生じ、突然の中止

スマートシティ構想の推進において、プライバシー侵害への懸念が生じ、突然の中止に至った事例が存在します。

世界では、市民のプライバシー保護問題が原因で事業が中止となった例があります。 スマートシティの運営には、データ活用が欠かせないため、人々の移動や生活習慣などさまざまなデータが収集されることが多いです。しかし、集めたデータをどう保管し、どう利用するのかが不明確であると、市民からの不信感が募り、プライバシー侵害への懸念が高まります。

データの透明性と安全性を確保し、市民に対して明確な情報提供と同意取得を行うことで、プライバシーの保護と市民の信頼の構築が大切です。

*スマートシティの実現に向けて、こちら↓の資料もあわせてご覧ください。

まとめ:スマートシティ実現のために構想が大切

未来のまちづくりを支えるスマートシティは、情報通信技術(ICT)を駆使してインフラや公共サービスを効率化し、住民の生活の質を高めることが目的です。また、人口減や生産人口減などの背景から、従来の方法では住民向けサービスの維持が難しくなることから、ICTなど最先端技術を活用した新しい街づくりが求められています。

そこでスマートシティへ取り組むうえで大切になるのが構想です。スマートシティの構想は、持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩です。効率化を通じて地域を活性化させ、未来をより良くするための必要な取り組みです。

人がいなくなり、維持できなくなる地域を技術の力でより住みやすく、持続可能にしていくためには、スマートシティの取り組みが重要です。

弊社インテックでは、ICT技術の研究・開発からアウトソーシングまでの一貫した「ビジネス領域」をトータルソリューションとして提供します。さまざまな分野でICT技術を応用した独自のサービスを提供し、お客さまの事業展開を支えるとともに、豊かな生活とスマートコミュニティ作りを目指しています。

弊社のサービスについて詳しく知りたい方は、こちらの「お問い合わせ」からご連絡ください。

公開日 2023年10月13日

資料ダウンロード

-

【自治体の担当者必見!】失敗しない!スマートシティの進め方ガイドブック

本書はスマートシティの取り組みを推進するための進め方やコツについて解説するeBookです。 スマートシティの取り組みを進める際の⼀助としてご活用ください。

-

エリアデータ利活用サービス『事例集2025』『事例集2024』

2025年・2024年の事例集2冊をまとめてダウンロードしていただけます。

本書ではスマートシティの実現を目指すお客様に向けて、課題解決や取り組みに関する具体的な事例を多数紹介しています。スマートシティの取り組みを進める際の⼀助としてご活用ください。

-

エリアデータ利活用サービス紹介資料

スマートシティの実現を目指すお客様に向けて、データ連携基盤・都市OSの必要性やメリット、オープンデータの活用、各自治体での取り組み事例を紹介しております。

お問い合わせ

Webから問い合わせるあわせて読まれているコラム

関連する商品・サービス

- エリアデータ利活用サービス

- IoTによるリアルタイムデータやオープンデータなど様々なサービス・ソリューションと連携し、地域の暮らしに関連するデータを収集・可視化・利活用を促進するデータ連携基盤を中心としたサービスです。

- ワイヤレスDXソリューション

- 広域仮想ネットワークサービスからマルチワイヤレス技術を用いて、ケーブルや端末、空間や場所などに制約のない環境を創出し、お客さまの課題解決を支援するソリューションです。