【最新法改正に対応】男性の育児休業取得を促進する人事制度設計のポイント

男性の育児休業の促進は、単なる福利厚生の枠を超え、人材の確保や定着、さらには企業価値の向上にもつながる重要な経営戦略となっています。政府が取得率の具体的な目標値を掲げ、少子化対策や働き方改革と連動して推進していることから、社会的な関心はますます高まり、制度もここ数年で大きく見直されています。こうした背景を受けて、優秀な人材の獲得と長期的な定着を図るために、企業は最新の法改正を反映した人事制度を整備することが不可欠です。

本記事では、2022年に新設された「産後パパ育休」をはじめとする男性の育休制度について、最新の法改正の内容をわかりやすく解説するとともに、男性の育児休業取得を促進するための効果的な人事制度設計のポイントをご紹介します。

*産休・育休に関する情報について、こちら↓の資料とコラムも合わせてご覧ください。

男性育児休業の現状と課題

近年、少子化対策や働き方改革の推進に伴い、男性の育児休業取得が社会的に注目されています。

本章では、男性育休取得率の現状と取得が進まない背景、そして育休促進が社会や企業にもたらす意義について整理します。

男性育休取得率の現状

男性の育児休業取得率は、以前は数パーセントにとどまっていましたが、法改正や社会の意識変化により、ここ数年で徐々に上昇しています。厚生労働省の調査によると、2024年度(10月1日時点)の男性育休取得率は40.5%と、前年の30.1%から大幅に上昇し、過去最高水準となりました。

一方、女性の育休取得率は2024年度で86.6%と高い水準を維持しており、男女間には依然として大きな差があります。政府は2030年までに男性育休取得率を85%に引き上げる目標を掲げており、この目標に向け、企業には制度整備や職場環境の改善が求められています。

人事担当者はこうした社会的な動向を理解し、具体的な施策を積極的に推進していくことが重要です。

男性育休取得率が低い理由

取得率が伸び悩む背景には、職場の雰囲気や人手不足への懸念など、根強い課題があります。

まず、「職場の雰囲気」では、育休取得がキャリアに不利に働くのではないかという不安や、上司・同僚の理解不足が障壁となっています。育休取得がまだ当たり前とは言えない状況が、男性の取得をためらわせる要因です。

また、「人手不足への懸念」も大きな課題です。業務が特定の社員に依存している企業では、育休取得による業務停滞や負担の偏りが懸念されます。代替人員の確保が難しいことや業務の標準化が進んでいない現状が、取得者本人だけでなく周囲の従業員にも影響を与えています。

これらの課題を解決するには、制度の整備だけでなく、企業文化や業務体制の見直しが不可欠です。

男性育休促進の社会的意義

男性の育児休業取得は、個人のワークライフバランスの改善にとどまらず、社会全体や企業にとっても大きな意義があります。

- ■ 男女共同育児の重要性

- 厚生労働省が推進する「共育(ともいく)プロジェクト」は、男女が協力して子育てを行う社会の実現を目指しています。男性の育児参加が「手伝い」ではなく「主体的な役割」として認識されることで、ジェンダー平等の推進にもつながります。企業が男性育休を支援することは、こうした社会的な流れに貢献する姿勢を示すことにもなります。

また、男性が育児に主体的に関わることで、女性がキャリアを継続しやすくなり、夫婦それぞれが柔軟にライフプランを描けるようになります。これは、持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩と言えるでしょう。 - ■ 企業のイメージ向上と人材確保

- 男性育休取得を積極的に推進する企業は、社会的評価が高まり、企業イメージの向上に寄与します。福利厚生や働きやすさを重視する求職者にとって、育児支援制度の充実は魅力的な要素であり、優秀な人材の獲得につながります。育休制度は、将来の企業成長を支える「投資」として捉えることができます。

また、育児や介護を理由とする離職は、企業にとって貴重な人材の流出につながります。こうしたリスクを防ぐためにも、育児支援を含む両立支援制度の整備は不可欠であり、企業の持続的な成長を支える重要な施策となります。 - ■ 従業員のモチベーション向上

- 育児休業制度の充実と取得しやすい職場環境は、従業員のモチベーションやエンゲージメントを高めます。企業が出産や育児などのライフイベントを支援する姿勢は、従業員に安心感と信頼を与え、離職防止にもつながります。

結果として、従業員満足度の向上は、企業の持続的な成長を支える重要な要素となります。 - ■ 「産後パパ育休」の概要

- 「産後パパ育休」は、男性が子どもの出生後8週間以内に最大4週間まで取得できる育児休業です。特徴は以下の3点です。

- 取得申出の期限が2週間前までと短く、計画的にも急な事情にも対応しやすい

- 休業期間を2回に分けて取得でき、仕事の繁忙期を避けやすい

- 一定の条件下で、休業中の就業(「働きながら育休」)も可能

企業の状況や本人のキャリアに配慮し、柔軟に取得できるよう工夫されています。 - ■ 「産後パパ育休」と「通常の育児休業」の違い

-

「産後パパ育休」は、申出期限が原則2週間前と短く、労使協定を結べば休業中も所定労働日の半分まで就業可能なため、仕事と家庭の都合に合わせて柔軟に取得できるのが特徴です。

以下に「通常の育児休業」と「産後パパ育休」の主な違いをまとめました。

※以下の内容は、法律で定められた最低限の基準です。企業によっては、これを上回る育児支援制度を独自に設けている場合があります。 - ※1労使協定を締結している場合は最大1か月前まで

- ※2保育所への入所を希望しているが、入所できない等の特別な事情がある場合、最大2歳に達するまで取得可能

- ※3労使協定を結べば所定労働日数の半分を上限に就業が可

- ■ 育児休業の分割取得制度の導入

- 従来は原則一度の取得だった育児休業が、2回まで分割して取得できるようになりました。

この制度改正により、夫婦で時期をずらして交互に育児休業を取得したり、一度職場に復帰してから再度育児休業を取得したりと、多様なニーズに応じた育児休業の取得の仕方が可能となりました。

家庭の状況や仕事の都合に合わせて計画的に育児休業を利用することが可能となり、男女問わず仕事と育児の両立がしやすくなっています。 - ■ 育児休業取得に関する企業の努力義務の強化

- 企業の育児休業取得促進に関する努力義務が強化されました。具体的には、以下の2点が義務化されています。

-

1. 個別の制度周知と取得意向の確認

従業員や配偶者の妊娠・出産を知った際に、個別に育児休業制度の内容を説明し、取得の意向を確認することが求められます。これにより、男性労働者が制度を詳しく知らないことで取得を躊躇することが減り、積極的に育休取得を検討しやすくなります。

-

2. 育児休業を取得しやすい職場環境の整備

育児休業に関する研修の実施や相談窓口の設置、自社の育休取得事例の共有などを通じて、育児休業を取得しやすい環境づくりに努めることが求められています。さらに、制度設計の工夫により職場の理解や支援体制が整備され、育休取得のハードルが下がることで男性が育休を申請しやすい環境が広がりつつあります。

-

- ■ 就業規則への反映

-

育児・介護休業法の最新の改正内容を、企業の就業規則に正確に反映させることは法律上の義務であり、従業員が制度を正しく理解し利用するための基盤となります。特に産後パパ育休や育児休業の分割取得など、新制度のポイントは明確に記載しましょう。

また、既存の育児休業に関する規定に加え、育休中の賃金規定など企業が独自に定める規定があれば追記・修正しましょう。就業規則の変更を行った場合は、労働者代表から意見を聴取し、その意見書を添付した上で、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。この手続きは、常時10人以上の労働者を雇用する事業場に義務付けられており、怠ると罰則が科せられる可能性があります。届出は遅滞なく行うようにしましょう。

就業規則を整備することで、企業としての法的コンプライアンスを確保し、従業員にも安心感を与えられます。

- ■ 従業員への制度説明の工夫

-

充実した育児休業制度があっても、従業員に知られていなければ意味がありません。法的に義務付けられている個別の制度周知や取得意向の確認に加え、積極的かつ前向きに制度を伝える工夫が必要です。

例えば、全従業員を対象に育児休業制度の説明会を定期的に開催し、制度の内容だけでなく、取得のメリットや企業のサポート体制についても丁寧に説明しましょう。また、社内イントラネットに育児休業に関するQ&Aを充実させ、いつでも疑問を解消できる環境を整えることも効果的です。さらに、実際に育児休業を取得した従業員の体験談を社内報やウェブサイトで紹介することで、他の従業員が「自分も利用できる」と感じやすくなります。取得経験者の声は、制度利用をためらう従業員の不安を和らげ、育児休業の取得に対する心理的なハードルを下げる効果があります。

- ■ 育休取得者へのサポート体制

-

育休取得者が安心して育児に専念し、スムーズに職場復帰できるよう、企業は多角的なサポート体制を整えることが求められます。

具体的には、休業前・休業中・復帰後の各段階で適切な支援を行うことが重要です。

- 休業前 休業に入る前には、業務の引継ぎ計画をしっかり立て、休業中の業務が滞りなく進むよう支援します。業務マニュアルの整備や十分な引継ぎ期間の確保により、従業員も安心して休業に入ることができます。

- 休業中/復職前 本人の希望に応じて社内報の送付やイントラネットのアクセス権付与など、会社からの情報提供を行い、会社とのつながりを維持します。これにより復帰への不安を軽減できます。復職前には必ず面談を実施し、復帰時期や働き方の希望、懸念点を丁寧に聞き取ります。

- 復帰後 ならし勤務や短時間勤務制度の活用を促し、育児に関する相談窓口も設けるなど、仕事と育児の両立を支援する体制を用意しましょう。

- ■ 育休取得者をカバーする同僚への手当

-

育児休業の取得を促進するには、休業する従業員を快く送り出す職場の雰囲気づくりが重要です。そのためには、休業期間中に業務をカバーする同僚への配慮が欠かせません。

一部の先進的な企業では、育休取得者をサポートする同僚に「応援手当」や「貢献手当」といったインセンティブを支給する制度を導入しています。これは金銭的な報酬だけでなく、「サポートしてくれてありがとう」という企業からの感謝の気持ちを具体的に示すことにつながり、チームの協力体制を強める効果があります。こうした手当は、カバーする側の従業員の負担感を軽減し、育休取得への理解と協力意識を高めるだけでなく、チーム内の良好な人間関係と円滑なコミュニケーションを生み出し、結果として組織全体の生産性向上にもつながります。

- ■ 育休取得者の管理方法

-

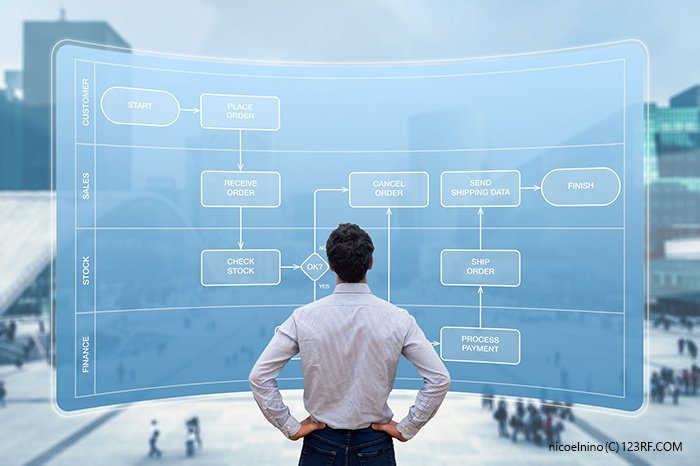

育児休業取得者の情報を適切に管理することは、制度を円滑に運用し、従業員へのサポートを確実に行う上で非常に重要です。申請状況、休業期間、給付金手続きの進捗など、多岐にわたる情報を一元的に把握できる仕組みを構築しましょう。

小規模な会社であればスプレッドシートや共有ファイルで管理することも可能ですが、従業員が増えると管理が複雑になりヒューマンエラーのリスクも高まります。そのため、専門の勤怠管理システムや人事システム、あるいはワークフロー機能を備えたグループウェアの導入をおすすめします。これらのシステムを使えば、申請から承認、休業中の状況管理、復職プロセスまでを効率的に管理でき、人事担当者の負担を大きく減らせます。また、手続きの漏れや認識のずれといったトラブルを未然に防ぐことができます。

- ■ 代替人員の確保と配置計画

-

育児休業の取得をためらう理由の一つに「人手不足」や「業務の属人化」が挙げられます。これを解消するには、育休取得者の業務をカバーできる人員計画を事前に立てておくことが不可欠です。

まず、育休取得予定者の業務内容を詳細に洗い出し、誰でもできるようにマニュアル化して業務の標準化を図りましょう。その上で、業務量や専門性を考慮し、派遣社員や契約社員の活用、既存社員による業務分担や一時的な配置転換を検討します。特に大切なのは、休業開始直前に計画を立てるのではなく、育休申し出があった時点で余裕を持って準備し、関係部門と調整を進めることです。こうした準備により、育休取得者が安心して休業できるだけでなく、残った従業員の業務負担も過度に増大することなく、スムーズな業務継続が可能になります。

- ■ 給付金の概要と受給条件

-

育児休業給付金は、雇用保険から支給される制度で、育児休業中の生活を保障し、従業員が安心して子育てに専念できるよう支援するものです。

支給対象は、育児休業開始日以前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あるなど、一定の雇用保険被保険者期間を満たしている方です。また、休業期間中に会社から賃金の80%以上が支払われていないことも条件となります。

支給される金額は、原則として「休業開始時賃金日額」に基づいて計算されます。具体的には、育児休業開始から180日目までは休業開始時賃金日額の67%、181日目以降は50%が支給されます。この「休業開始時賃金日額」は、育児休業開始前6ヶ月間の賃金総額(交通費や残業手当などの各種手当を含み、賞与や保険料は含まない)を180で割った金額を用います。

申請手続きは、原則として会社(事業主)がハローワークに行います。従業員から育児休業の申し出があった際には、人事担当者が給付金の概要や受給条件、申請手続きについてわかりやすく説明し、スムーズに給付金を受け取れるよう支援することが大切です。

なお、給付金制度については、2025年4月から『出生後休業支援給付金』や『育児時短就業給付金』が新たに創設されました。今後も制度の見直しが検討される可能性があるため、人事担当者は最新情報を常に把握し、適切に対応することが求められます。

- ■ 社会保険料の免除制度

-

育児休業中の従業員にとって、育児休業給付金と並んで大きな経済的メリットとなるのが、社会保険料の免除制度です。育児休業期間中は健康保険料と厚生年金保険料の両方が、従業員負担分だけでなく会社負担分も免除されます。この制度により、育児休業を取得する従業員の経済的負担が軽くなるだけでなく、企業にとっても社会保険料の負担が一時的に減るというメリットがあります。

免除の対象期間は、育児休業を開始した月から休業終了前の月までです。月の途中から育児休業を開始しても、その月から免除が適用されるため、従業員にとって安心できる制度となっています。

この社会保険料免除制度は、従業員の実質的な手取り額を補うだけでなく、育児休業の取得に対する心理的なハードルを下げる重要な役割を果たしています。 人事担当者は、育児休業給付金とあわせてこの制度のメリットを従業員にしっかり伝え、利用を促進することが求められます。

- ■育休取得を推奨する企業文化の醸成

-

男性社員が育児休業をためらわず取得するためには、育休取得を自然に受け入れ、支え合う協力的な企業文化を作ることが欠かせません。

そのためには、まず経営層や管理職が育児休業の重要性を積極的に発信し、自らも取得するなど、ロールモデルとなることが大きなインパクトを与えます。トップの行動は、社員全体の意識を変える強力なメッセージになるからです。

また、育児休業を単なる福利厚生としてではなく、個人の成長や多様な働き方を尊重する前向きな選択と捉え、取得した社員を積極的に称賛することも大切です。育児休業から復帰した社員が自身の経験や育児を通じて得た新しい視点や成長を社内報で共有したり、社内イベントで発表したりする機会を設けることで、他の社員も「自分も取得しよう」と感じるきっかけとなるでしょう。

こうしたコミュニケーションを通じて、育休取得への理解が深まり、心理的なハードルが下がっていくことが期待されます。

- ■人手不足への対策と業務効率化

-

男性社員が育児休業の取得をためらう理由に、「人手不足で休めない」「自分が担当している業務が滞ってしまう」といった不安があります。この課題を解決するには、育児休業を組織全体の業務効率化を進める絶好の機会と捉える「逆転の発想」が有効です。

具体的には、育休の取得を機に部門内の業務を棚卸しし、不要な業務を削減するとともに、属人化している業務をマニュアル化して誰でも対応できる体制を構築します。RPA(Robotic Process Automation)やクラウドツールなどのデジタル技術を導入し、ルーティン業務の自動化を進めることも効果的です。

こうした取り組みは、一人の社員が休んでも業務が滞らない仕組みができ、組織全体の生産性向上にもつながります。さらに、育休の取得促進だけでなく、社員の働きがい向上や多様な働き方の推進にもつながる重要な基盤となるでしょう。

- ■育休取得者への復帰支援と復帰後のキャリア支援

-

育児休業取得者の多くが抱える不安に、キャリアの停滞や休業中のブランクへの懸念があります。こうした不安を取り除き、安心して育休を取得してもらうためには、企業による手厚い復帰支援と、その後のキャリア形成に向けた継続的なサポートが欠かせません。

具体的には、休業前に業務の引き継ぎ計画をしっかり立てるサポートを行い、休業中も希望者には会社の最新情報や社内報を定期的に提供して、会社とのつながりを維持できるよう配慮します。例えば、当社の『育児社員ライフキャリア支援サービス』の「社内限定ルーム」をご活用いただくことで、休業者向けの情報共有や交流の場を提供できます。さらに、休業期間を「学びの機会」と捉え、スキル維持やスキルアップを支援する施策も有効です。たとえば、オンライン講座の受講費用全額補助や国家資格の受験料半額補助、社内公募制度への応募資格付与などが挙げられます。

復帰前には上司との面談を設け、休業中の状況や復帰後の働き方、業務内容について事前にすり合わせを行うことが重要です。この際、当社の『育児社員ライフキャリア支援サービス』が提供する「ワークシート」をご活用いただくことで、面談内容の整理や双方の認識合わせをスムーズに進めることが可能です。

復帰後は、育児と仕事の両立を支援する短時間勤務制度やフレックスタイム制度の活用を促すほか、必要に応じて復職者向け研修を実施することも効果的です。さらに、キャリア形成についても定期的に面談を重ね、社員のキャリアプランと会社の方向性をすり合わせながら長期的に支援を続けることで、「育休取得がキャリアのプラスになる」という前向きなイメージを育てていくことができます。

- ■育休取得者への特別手当

-

国の育児休業給付金に加えて、企業独自に「お祝い金」や「特別手当」を支給することは、育児休業の取得を後押しする効果的な施策です。支援金の額も重要ですが、それ以上に、企業が従業員の大切なライフイベントを祝福し、積極的に支援しているというメッセージを伝えられます。

育児休業取得時に企業から特別手当が支給されることで、従業員は経済的な不安を軽減できるだけでなく、会社からの心遣いを感じ、エンゲージメントの向上にもつながります。育児休業開始時や復帰時に一律の金額を支給するケースや、子どもの年齢に応じた段階的な支援を行うケースなど、各企業で様々な取り組みが実施されています。

- ■育休取得者の人事評価の見直し

-

育児休業の取得が人事評価で不利益にならないよう、制度として明確に保証することは非常に重要です。特に男性従業員は、キャリアへの不安から育児休業をためらうことが多いためです。

多くの評価制度は「成果」や「稼働時間」に比例しやすい設計となっているため、人事評価制度を見直し、育児休業期間中の評価項目や基準を適切に設定することで、この不安を解消できます。

具体的には、育休を取得したことで達成できなかった目標を評価から除外し、360度評価でチームへの貢献度を補完する方法や、休業期間を考慮した評価期間の設定などが考えられます。また、管理職の人事評価項目に「部下の育児休業取得率」や「育児休業取得者への業務サポート体制の構築」を加えるのも効果的です。

これにより、「育休=評価ダウン」という誤解を減らし、育休の取得がキャリア上のマイナスにならないという安心感を従業員に与えることができます。

- ■育休取得率の目標設定と達成状況の公開

-

政府の目標とは別に、自社独自で男性の育児休業取得率の目標を設定し、その達成状況を社内外に公開することは、従業員の育休取得を後押しする効果的な取り組みです。

目標を明確にすることで、組織全体の意識が高まり、各部門で具体的な支援や取り組みが進みやすくなります。経営層から現場まで一丸となって育休取得を推進する企業文化の醸成にもつながるでしょう。また、ワークライフバランスを重視する従業員が増える中で、育児支援に積極的な企業の姿勢は、働く人にとって魅力的な職場環境であることを示すと同時に、企業の魅力を高める効果も期待できます。

- ■厚生労働省の「共育プロジェクト」

-

厚生労働省が推進する「共育(ともいく)プロジェクト」は、男性も女性も共に子育てを担う社会を目指すという理念のもと、企業の育児休業取得促進を後押しするものです。

このプロジェクトは、単に男性が育児に参加する「イクメン」という言葉から一歩進み、男女が協力して子育てを行う「共育」という視点を強調しています。

企業が「共育プロジェクト」のロゴマークをウェブサイトや社内資料で使用したり、その理念を社内研修で紹介したりすることには大きなメリットがあります。育休促進の取り組みが国全体のムーブメントの一部であることを示すことで、社内には「会社が本気で応援している」という安心感を、社外には「社会貢献意識の高い企業である」というポジティブなイメージを与えられます。

これにより、施策の正当性や説得力が高まり、より多くの従業員が安心して育児休業を取得しやすい雰囲気がつくられるでしょう。

- ■地域や業界団体との協力

-

男性の育児休業取得促進は、一社だけで抱え込む課題ではありません。特にリソースが限られる中小企業にとって、地域や業界団体と協力することは非常に有効なアプローチとなります。育休に関する合同セミナーの開催や、成功事例・失敗事例の情報交換会を実施することで、他社のノウハウを学び、自社の施策を改善していくことができます。

例えば、地域の人事担当者同士で「育休中の業務分担の工夫」や「復職支援のベストプラクティス」について意見交換を行うことで、自社だけでは気づかなかった新たな解決策を見つけるきっかけになります。また、特定の時期に業務が集中し育休が取りにくいなどの業界特有の課題に対しては、業界団体が主導する取り組みに参加することで、業界全体で解決策を探ることも可能です。

こうした横のつながりを活用することで、自社の育休促進施策をより実効性の高いものへとブラッシュアップできるでしょう。

- ■就職判断材料としての育休制度

-

採用活動の観点から見ると、男性育休制度の充実はもはや福利厚生の枠を超え、優秀な人材を獲得するための重要な経営戦略となっています。近年、特に若い世代は就職先を選ぶ際に、企業の男性育休取得率や育児支援制度の内容を重視する傾向があります。これは、「ワークライフバランスを重視したい」「将来、子育てにも積極的に関わりたい」という現代の若者の価値観が強く反映されているためです。

充実した育休制度は、企業が従業員のライフイベントを大切にし、長く働き続けられる環境を提供しているというメッセージとなります。これにより、「この会社なら安心してキャリアを築ける」という安心感を与え、就職先としての魅力が高まります。 未来の優秀な人材を確保し、持続的な成長を実現するためにも、男性育休制度への投資は必須だと考えるべきでしょう。

- ■ 企業の競争力向上

-

男性育休の促進は、企業に多岐にわたるメリットをもたらし、結果として競争力の向上に直結します。

まず、多様な働き方を支援する企業として、優秀な人材の獲得と定着に大きく貢献します。特に若年層は、企業の育児支援制度を重視する傾向があり、充実した制度は強力な採用ブランドとなります。また、育児と仕事の両立を支援することは、従業員のエンゲージメントやモチベーションの向上にもつながります。企業が従業員のライフイベントに寄り添う姿勢を示すことで、従業員の会社への忠誠心が高まり、生産性の向上にも寄与します。 さらに、男性育休取得が当たり前の企業文化は、ダイバーシティ&インクルージョンの推進にも寄与し、企業イメージの向上にもつながります。 これらはすべて、企業の持続的な成長に不可欠な経営戦略と言えるでしょう。

- ■社会全体への貢献

-

企業の男性育休促進への取り組みは、個別企業のメリットにとどまらず、より大きな社会課題の解決にも貢献します。

男性の育児参加は女性のキャリア継続を支援し、結果としてジェンダー平等の推進にもつながります。また、共働き世帯における育児負担の偏りを解消し、夫婦が共に仕事と育児を両立できる社会の実現を後押しします。

少子化が深刻化する日本において、育児と仕事の両立支援は、安心して子どもを産み育てられる社会環境を整備するための重要な施策です。企業の男性育休促進は、社会課題の解決につながり、より良い社会づくりに貢献していくことが期待されます。

- ■法改正への迅速な対応

-

まずは、最新の法改正に対して迅速かつ確実に対応することが求められます。

特に、就業規則への改正内容の反映は法的義務であり、漏れなく実施しなければなりません。また、従業員への周知義務も強化されているため、確実に情報が届くよう工夫を凝らすことが重要です。さらに、2025年4月から男性育休取得率の公表義務の対象企業が拡大されました。これまで対象外だった企業も、情報開示に向けた対策を進める必要があります。

コンプライアンスの遵守はもちろん、企業の透明性を高める上でも、これらの対応は不可欠です。

- ■育休制度の継続的な改善

-

育児休業制度は、一度整備すれば終わりというものではありません。実際に制度を利用した従業員からのフィードバックを積極的に収集し、制度内容やサポート体制を定期的に見直すことが大切です。

何がうまく機能しているのか、またどこに課題があるのかを把握し、PDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを回すことで、より実効性の高い制度へと進化させることができます。アンケート調査の実施や育休経験者との座談会の開催、復職前面談でのヒアリングなどを通じて、現場の声をしっかりと拾い上げましょう。

制度の継続的な改善は、従業員の満足度向上につながるだけでなく、男性の育休取得が企業文化として定着していくためにも欠かせないプロセスです。

- ■育児休業取得率85%達成への貢献

-

政府は2030年までに男性の育児休業取得率を85%に引き上げるという高い目標を掲げています。この目標を達成するためには、各企業が積極的に男性の育休促進に取り組むことが求められます。

男性育休の促進は、従業員満足度の向上や優秀な人材の確保、企業イメージの向上といった具体的なメリットを企業にもたらすだけでなく、ジェンダー平等や少子化対策など、社会全体の課題解決にもつながります。

-

経営層の皆様、人事部や働き方改革推進ご担当の皆様必見の産休・育休に関する調査報告書

全国の男女300人の産休・育休取得者(取得予定者)にキャリアへの考え方、休職期間中や復職に向けたお悩み、仕事と家庭の両立にあたり会社に望む支援策などについて、インターネット調査を行い、その結果を「【産休・育休に関する調査報告書】300人の産休・育休取得者に聞いた、これからの復職支援に必要なこと」と題し、調査データとしてまとめました。復職支援の取り組みのご参考のひとつとして頂けますと幸いです。

-

育児社員ライフキャリア支援サービス紹介資料

仕事と育児を両立させたい社員が自分らしく活躍できる企業環境づくりをサポートする福利厚生サービス、「育児社員ライフキャリア支援サービス』についてまとめたチラシです。ぜひダウンロードしてください。

- 育児社員ライフキャリア支援サービス

- 社員の育児と仕事の両立をサポートし自律的なキャリア成長を後押しするサービスです。

- ダイバーシティ&インクルージョンの推進支援

- ダイバーシティーや健康経営、CSR(企業の社会的責任)などの問題を、DXの視点も交えて支援します。

男性育児休業に関する主な法改正

近年の法改正で、男性の育児休業取得を促進する制度が大幅に充実し、企業に求められる対応も変わってきました。最新の法制度を正しく理解し、自社の育児休業制度を適切に運用することは、法令遵守だけでなく、従業員満足度や企業イメージの向上にもつながります。

直近3年間の、男性の育児休業に関する主な法改正のポイントを解説します。

「出生時育児休業(産後パパ育休)」の新設(育児・介護休業法/2022年10月施行)

2022年の法改正の大きな目玉として、「出生時育児休業(通称:産後パパ育休)」制度が新設されました。

この新制度は、出産直後という最も重要な時期に男性が育児に参加しやすい環境を整えることを目的としています。

| 育児休業 | 産後パパ育休 | |

|---|---|---|

| 申出期限 | 原則1か月前 |

原則2週間前(※1) |

| 対象期間/取得可能日数 | 子どもの1歳の誕生日前日まで(※2) |

出生後8週間以内(最大4週間まで取得可能) |

| 分割取得 | 2回まで可能 |

2回まで可能 |

| 休業中の就業 | 原則不可 |

条件付き就業可(※3) |

男性育休促進強化(育児・介護休業法/2022年10月施行)

2022年の法改正では、「産後パパ育休(出生時育児休業)」の新設に加え、育児休業制度の柔軟性が高まりました。これにより、男女を問わず育児休業を取得しやすくなり、仕事と育児の両立を支援する制度設計が進められました。

ここでは、男性育休促進に焦点を当てて主な変更点をご紹介します。

育児休業給付金支給期間延長(雇用保険法/2022年10月施行)

2022年には、雇用保険法も改正され、育児休業給付金の支給期間が育児休業の取得可能期間の延長にあわせて拡大されました。支給期間は原則として1歳になる前日までですが、保育園に入所できないなどの一定の要件を満たす場合には、育児休業の取得可能期間にあわせて1歳6か月、さらには2歳まで給付金が継続して支給されるようになっています。

この改正は育児休業中の経済的不安を軽減し、男性の育休取得促進の効果も期待できます。

男性育休取得率等の公表義務対象企業の拡大(育児・介護休業法/2025年4月施行)

2025年より、男性の育児休業取得率などの公表義務の対象が、「従業員数1,000人超の企業」から「従業員数300人超の企業」に拡大されました。対象となる企業は、年に1回、インターネット上など一般の方が閲覧できる方法で公表することが義務付けられています。

公表義務の拡大は、企業の採用活動やブランドイメージにも影響を与える可能性があるため、対象の企業は、育休取得率を高めるための具体的な対策を講じることが重要となってきます。

育児休業制度設計の基本ポイント

制度を形だけにせず、従業員に積極的に活用してもらうためには、法律で定められた内容を満たすだけでなく、従業員が安心して利用できる環境づくりや、それらをどのように周知し、運用していくかが重要です。

ここでは、育児休業制度設計のポイントを4つの視点から整理します。

POINT1.制度の周知

育児休業制度は法律で定められた制度であり、企業は従業員が安心して利用できるよう、制度の内容を正しくわかりやすく伝えることが大切です。従業員が制度を正しく理解し、積極的に利用できるよう、丁寧な情報提供とコミュニケーションが求められます。

POINT2.育休促進環境の構築

育児休業制度を促進するためには、従業員が安心して育休を取得できる職場環境の整備が重要です。取得者本人の支援だけでなく、職場全体で育休を支える体制づくりを進めましょう。

POINT3.人事システムと管理体制の整備

育児休業制度を効果的に機能させるためには、制度を導入するだけでなく、管理体制やITシステムの整備も必要です。人事担当者が直面しやすい「相談対応の増加」や「業務負荷の増大」といった課題を軽減し、効率的な運用を実現するための具体的な手法をご紹介します。

POINT4.育児休業給付金の活用

育児休業の取得を検討している従業員にとって、休業中の収入は大きな不安材料の一つです。公的な給付金制度は、こうした経済的な不安を和らげ、安心して育児に専念できるよう支える大切な仕組みです。人事担当者がこれらの制度をしっかり理解し、正確でわかりやすい情報を従業員に伝えることが、育児休業の利用を促進するポイントとなります。

ここでは、育児休業給付金の具体的な内容や受給条件、さらに社会保険料の免除制度を解説します。

男性育児休業を促進する具体的施策

法改正に対応して制度を整備するだけでは、育児休業の取得率が必ずしも上がるとは限りません。従業員が安心して育児休業を取得できる環境を整え、企業がそのメリットを最大限に活かすためには、運用面にも工夫が必要です。

ここでは、主に次の3つのポイントからアプローチし、男性の育児休業取得促進と企業価値向上につなげる具体的な方法を紹介します。

職場環境の改善

男性が育児休業を取得する際、職場の雰囲気や慣習、人手不足などの「職場環境」が大きな障壁になることがあります。ここでは、男性社員が育児休業を取りやすい企業文化をつくり、業務の進め方を見直すことで、持続可能な育児と仕事の両立支援体制を構築するための取り組みをご紹介します。

*インテックでは、社員の育児と仕事の両立をサポートする『育児社員ライフキャリア支援サービス』を提供しています。サービスの詳細は、以下のページをご覧ください。

サービス紹介育児社員ライフキャリア支援サービス

従業員へのインセンティブ

このセクションでは、従業員の育児休業取得を直接的に後押しする、金銭的・非金銭的なインセンティブについて解説します。企業が育児休業の取得を積極的に支援していることを示し、従業員が安心して制度を利用できるよう、具体的な施策を紹介します。

社会的な取り組みとの連携

男性育休の促進をさらに加速させるためには、国が推進するプロジェクトや若者の価値観の変化など、社会全体の動きと連携する視点が不可欠です。外部の取り組みを積極的に取り入れ、自社の施策を社会的な文脈に位置づけることで、制度の正当性や説得力が高まり、従業員も安心して制度を利用しやすくなります。

社会的な取り組みと企業がどのように連携すべきか、その具体的なアプローチについて解説します。

まとめと今後の展望

本記事では、男性育児休業の現状や法改正、具体的な制度設計のポイントから促進施策に至るまで、幅広くご紹介してきました。

最後に、男性育児休業の促進が企業にとってどのような意義を持ち、今後どのような展望が描けるのかを解説します。

男性育休促進の重要性

男性の育児休業促進がここまで重要視されている理由は、単なる福利厚生の拡充にとどまらず、企業の持続的な成長と社会全体の発展に不可欠な要素となっているからです。

ここでは、本記事で繰り返し強調してきたその重要性を、改めて企業の「競争力向上」と「社会全体への貢献」という2つの側面から総括します。

企業が取り組むべき次のステップ

本記事で解説してきた男性育児休業に関する知識や施策を、どのように具体的な行動に落とし込んでいくべきか、実践的なステップを改めて整理します。

インテックの『育児社員ライフキャリア支援サービス』

図:サービスイメージ

インテックが提供する『育児社員ライフキャリア支援サービス』は、育児社員がより前向きに活躍できる環境づくりをお手伝いします。

本サービスは、社員がライフキャリアについて見つめなおし整理する場と、育児社員とつながり知識を得る場を提供し、社員が自律的にライフキャリアを考えていけるよう様々なコンテンツをご用意しております。その中でも、講座やコラムでは男性育休に関するテーマも取り扱っておりますので、男性の育児休業取得促進に関する意識改革のきっかけとしてご利用いただけます。

*『育児社員ライフキャリア支援サービス』の詳細は、以下のページをご覧ください。

サービス紹介育児社員ライフキャリア支援サービス

公開日 2025年11月07日

資料ダウンロード

お問い合わせ

Webから問い合わせるあわせて読まれているコラム

関連する商品・サービス

同じカテゴリのコラム