医療情報連携プラットフォームにレポート情報を集約化

ログイン時ポップアップ表示でレポート既読率が56%→99%に

日本赤十字社盛岡赤十字病院様

病理や放射線部門から上がってくるレポートの見落としを防ぐため

医療情報連携プラットフォームにレポート情報を集約化

日本赤十字社盛岡赤十字病院では、医療情報のシステムが45、事務系が8の合計53ものシステムが稼働しており、限られた予算内で効果的な運用をしていくため、医療情報システム委員会でテーマを決めてシステムの選定や更新が検討されています。2021年の大規模なシステム更新時には、医療安全をテーマに医療レポートの既読率向上を目的とし、医療情報連携プラットフォームを導入されました。

そこで副院長の杉村好彦氏、医療技術部 放射線画像診断技術課 放射線画像情報管理技術係長の厚谷祥一氏、企画管理課長の生内正悦氏に、医療情報連携プラットフォームを導入した背景とその効果について伺いました。

課題

レポートの見落としリスクと人手による未既読チェックの負担を減らしたい

── 院内のシステム管理体制についてお聞かせください。

生内: システムによってベンダーや導入時期が異なるので、医療情報システム委員会が中心になり、各部門などと連携しながら全体調整を行っています。

── 更新時期や方針はどのように決めているのでしょうか?

生内: 決まった年数で入れ替えるわけではなく、運用に問題がなければ、保守のみ延長やハードウェアの入れ替えに留めるなど、できるだけ費用を抑えています。

杉村: 医療情報システム委員会では、重要項目となるテーマを設けて更新するシステムの範囲や新規で導入するものを検討します。今回の更新では、テーマの1つである「医療安全」にフォーカスして未既読管理機能の導入を決めました。

副院長 杉村好彦 氏

── 従来システムではなぜ未既読の確認が難しかったのですか。

厚谷: 各システムに未既読管理の機能はあるものの、それぞれのシステムにアクセスしなければ表示されません。他部門のシステムは頻繁には開かないので、病理やレントゲンの結果が出ていても気付きにくく、確認が遅れてしまうという問題がありました。

── 以前はどのように見落としを防いでいたのですか。

厚谷: 病理レポートに関してですが、病理スタッフが受診日別の未読患者リストを作成し、各診療科スタッフが重要所見を確認した後、担当ドクターに報告していました。この作業が病理スタッフの大きな負担になっていました。

課題 1誰もが未読に気が付くシステムにしたい

課題 2レポートの紙出力などの無駄と手間を省きたい

── レポートの見落としとスタッフの負担軽減の2つの課題をどのように解決しようと考えられましたか。

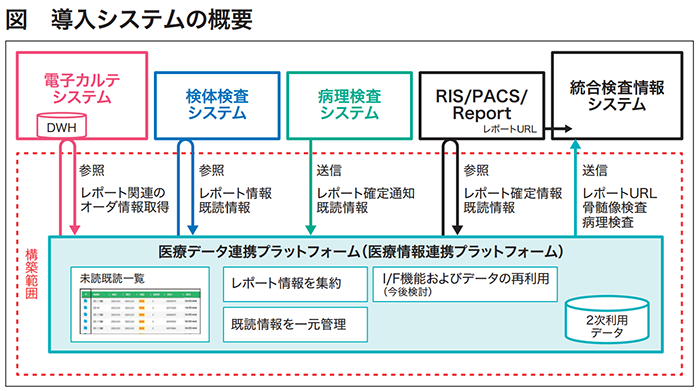

厚谷: 電子カルテと各部門システムのレポートを集約する統合検査情報システム(PSA)の導入も決めていたので、電子カルテ、検体検査システム、病理システム、放射線システム、PSAを医療情報連携プラットフォームに接続し、レポート情報の集約化を行うことにより、まとめて未既読情報をユーザーに通知する仕組みの構築を考えました。

導入システム

ログイン時に未読件数をポップ表示し 診療科ごとに既読権限を設けて未既読を管理

企画管理課長 生内正悦 氏

── 導入決定から実運用までの流れを詳しくお聞かせください。

生内: 2021年の1月に導入を決定し、電子カルテの稼働に合わせて同年7月から稼働しています。その後、データを収集・分析し、未既読管理の方法を検討して、2022年4月から運用開始となりました。

厚谷: まず現状を把握するために半年間はデータを蓄積して、既読率を調べたところ56%でした。その結果をもとに、どのように運用すれば既読率を上げられるのかを整理・検討していきました。

── 最終的には、どのような仕様になったのでしょうか。

厚谷: 医師が電子カルテにログインすると、自分が依頼した検査のレポート未読件数が通知画面に表示されます。各部門のレポートを参照した履歴がプラットフォームに集約されており、そこからレポートの未読件数を出しています。医師は、通知画面から直接レポートにアクセスして、すぐに読むことができます。

医療技術部 放射線画像診断技術課

放射線画像情報管理技術係 厚谷祥一 氏

杉村: 大事なのは既読の権限を誰に与えるか。見なければならない人が見たら既読にする、という仕組みが必要です。非常勤の医師もいるので、同じ科内の医師が見れば既読とし、ほかの科の医師による参照は既読にしない、といったルールにしています。

── ユーザーが既読権限者かどうかの照合はプラットフォーム上でどのように行われているのでしょうか。

厚谷: ログインIDから医師かどうかをチェックし、次に診療科コード、オーダー番号で各システムのレポートと紐づけられ、アクセス履歴と照合する仕組みです。こうした複雑な条件による振り分けは、各システムからのデータ収集が必須です。これを達成できたのはプラットフォームを導入した大きなメリットです。

効果と展望

98~99%の高い既読率をキープ 次の目標は情報を治療へ活かす仕組みづくり

── 本格運用を開始されて、どのような効果がありましたか。

杉村: 既読率は98~99%を推移しており、1年目としては大成功ではないでしょうか。非常勤の医師の多い科は既読率が低かったのですが、常勤の医師に既読権限を与えたところ既読率が改善されたので、従来の口頭による確認よりも安心感があります。

厚谷: 2カ月おきに各科の既読率を公開しています。数値として可視化されるので、医師の意識向上につながっているように思います。現在は病理レポートを紙に出力するチェック作業は一切やめましたが、既読率は高い状態をキープできています。

成果 1レポートの既読率は98%~99%に向上

成果 2紙によるチェックを廃止しスタッフの負担軽減

── 今後、システムで実現したい機能はありますか。

杉村: 現在のシステムは、我々がレポートを見たかどうかの仕組みしか構築されていません。検査データは患者さんのものです。次の段階では、患者さんへきちんと説明したかもチェックできるようにしたいです。

厚谷: レポートが治療に活かされているか、次のステップに進んでいるかをどのようにチェックしていくか。重要なレポートの見落としを防ぐアラート機能なども検討していきたいです。

── 地域医療連携システムなど、ほかの医療機関とのデータ連携での活用について、今後の計画やお考えをお聞かせください。

厚谷: まだ具体的な検討段階ではありませんが、地域医療連携システムでは、プラットフォームから情報を提供する仕組みを構築して、電子カルテの情報だけでなく、さまざまな医療データが活用されることを期待しています。標準規格の「HL7®FHIR®」に準拠しているので、今後の院外連携もスムーズに対応できそうです。

杉村: 地域連携でのデータ共有で大事なのは、相手側が何を要求しているのかを知ることです。総合病院とクリニックでは求められるデータが違いますので、施設に合わせたデータを抽出・共有できるような仕組みづくりを考えていく必要があるでしょう。

── インテックへの要望はありますか。

生内: 今後の部門システムの入れ替えや他院とのデータ連携の際に、プラットフォームを有効活用する方法やノウハウなどを提案していただけるとうれしいです。

Client Profile 日本赤十字社盛岡赤十字病院様

岩手県盛岡市三本柳にある一般病床数398床の総合病院。1920年4月に盛岡市中央通りで日本赤十字社岩手支部病院として開院し、病院機能を徐々に拡大させ、1987年12月に現在の三本柳に移転。2020年に創立100周年を迎えた歴史のある病院です。

地域医療連携に力を入れ、岩手県基幹災害拠点病院指定を受けており、大規模広域災害では医療救護活動を行っています。

| 会社名 | 日本赤十字社盛岡赤十字病院 |

|---|

- ※本事例の情報は、2023年3月現在のものです。

- ※本文中の社名、製品名、ロゴは各社の商標または登録商標です。

- ※本文中に記載されている事項の一部または全部を複写、改変、転載することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。

- ※本文中に記載されている事項は予告なく変更することがあります。

公開日 2023年04月12日

導入した商品・サービス

- 医療情報連携プラットフォーム

- 特定の製品やサービスに依存せず、医療機関のニーズ/課題に合わせて医療データの高度利用を可能とするプラットフォームです。