電子カルテの医療データを臨床研究支援システム「REDCap」にリアルタイムで連携

臨床研究を効率化するとともに、研究の可能性も広げる

大阪公立大学医学部附属病院※様

- KEY POINTS

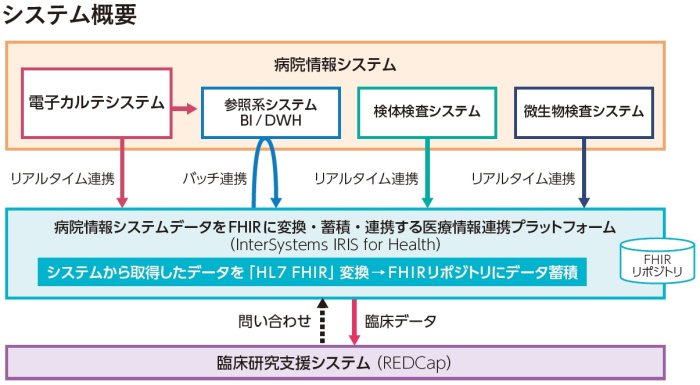

- 医療情報連携プラットフォームを構築し、病院情報システムの各種データを「HL7 FHIR」に変換、蓄積

- 臨床研究に必要な医療データを臨床研究支援システム「REDCap」とリアルタイム自動連携

大阪公立大学医学部附属病院では、電子カルテに保管された医療データを臨床研究に活用してきた。このたび、医療データ標準化を目的に医療情報連携プラットフォームを構築し、国内で初めて、リアルタイムで病院情報システムのデータを臨床研究支援システム「REDCap」に連携させた。導入の背景と経緯、効果について大阪公立大学医学部附属病院 医療情報部 副部長 岡村浩史氏にお話をうかがった(文中敬称略)。

- ※本リーフレットは大阪市立医学部附属病院(2022年1月)時のインタビューをもとに作成。2022年4月に大学統合により現在の病院名に変更

手作業での入力に頼っていた臨床データの研究への利用

医療情報部 副部長

岡村浩史氏

── 貴院についてご紹介ください。

岡村: 大阪公立大学(以下、大阪公立大)医学部附属病院は外来診療科数37、病床数965、1日の平均外来患者数2000名を超える全国でも有数の総合病院です。また、当院は研究の推進に力を入れており、臨床研究支援システム「REDCap」を2017年から運用しています。

── REDCapとはどのようなシステムですか。

岡村:

臨床データを電子的に収集するためのEDC(ElectricDataCapture)と呼ばれるシステムの1つで、米国ヴァンダービルト大学が開発しました。臨床医・看護師など、ITの専門家でない人でも簡単に使用でき、多施設のデータを簡単かつ安全に集積することができるシステムで、世界の医学研究において広く使われています。

大阪公立大では、ヴァンダービルト大学で医療統計学の教鞭をとっておられた新谷歩先生が着任したのを契機にREDCapの使用権を拡大し、国内でのREDCap普及推進のため、他大学・他施設にも使用権を提供できる「SaaSライセンス」の契約を結んでいます。

── 医療情報連携プラットフォームを導入された目的と、背景について教えてください。

岡村:

臨床研究では患者さんの臨床データを利用します。以前、私は血液内科の臨床医として勤務するかたわら、大学院生として臨床研究をしていましたが、当時は患者さん数百人分、1人に付き数十項目のデータを電子カルテからExcelに手入力で転記せざるを得ませんでした。電子カルテに入っているデータをなぜ再度入力する必要があるのか、これはなんとかしなければならないと感じていました。

REDCapが導入されてからも臨床データを手作業で入力するという状況は変わりませんでしたが、2019年に私が当院の医療情報部の所属になり、臨床データとREDCapのデータを自動連携させることを提案してプロジェクトが始まりました。

当院では、院内に散在する臨床データを一元的に管理する目的でデータウェアハウス(DWH)を導入していますが、保存されているデータ構造やデータ表現はベンダーごとに異なります。そこで特定のベンダーのシステムに依存することなくデータが蓄積できるよう、医療情報連携プラットフォームを導入して標準化された形のデータリポジトリを作ることにしました。

課題 1臨床データは手作業で入力

病院情報システムの電子カルテと研究データを管理するREDCapの間でデータ連携が行われていないため、臨床研究に必要なデータは手作業で取得・連携しなければならず、時間と手間がかかっていた。

課題 2蓄積されたデータの再利用がしにくい

臨床データはDWHに格納されているが、ベンダー独自のデータ構造・データ表現で記述されており、データの再利用がしにくかった。

病院情報システムのデータをFHIRに変換しREDCapとの連携を実現

── この問題をどのように解決しようとしたのですか。

岡村: REDCapには、医療情報交換のための標準規格であるHL7 FHIRのデータリポジトリがあれば、そこからデータを取り込める機能が標準で搭載されています。つまり、電子カルテをはじめとする病院情報システムのデータを医療情報連携プラットフォーム上でHL7 FHIRに変換して蓄積しておけば、REDCapに大きなカスタマイズを加えることなくデータ連携が可能になります。

── 工夫された点、こだわったポイントを教えてください。

岡村:

病院情報システムのうち、どのデータをどういう方法で変換してFHIRリポジトリに連携させるか、リアルタイム性とコストのバランスを考える必要がありました。REDCapは臨床研究が目的のEDCですので秒単位・分単位のリアルタイム性が求められることはありません。ですが、せっかくFHIRリポジトリを作るのであれば、将来は臨床業務支援でも活用したいというビジョンがありました。

臨床の視点に立つと、血液検査や細菌検査の結果などはリアルタイムでの連携がどうしても必要です。一方、リアルタイム性が求められない項目に関しては、コストを抑えるためにバッチ処理での連携という形を取りました。

── 苦労されたことはありましたか。

岡村: 国内では電子カルテとEDCのリアルタイム連携は先例がなく、自動連携を実現しているところもほとんどありません。システム構築の途上では医療情報連携プラットフォームとREDCap、それぞれのバージョンを上げると連携がうまくいかなくなるという問題が起こりましたが、原因調査や問題の切り分けなどを含め、インテックの方々の協力を得て、解決することができました。

── SIerとしてインテックを選んだ理由を教えてください。

岡村:

病院情報システムとREDCapをリアルタイムで連携させる仕組みの構築は日本で初めてで、大きなチャレンジでした。実績のあるSIerにお願いしたいと考えていたところ、医療情報連携に特化した製品を持つインターシステムズ社から、FHIRリポジトリの構築およびHIS(病院情報システム)との連携実績やFHIRマッピングにノウハウをお持ちのSIerとして紹介されたのがインテックでした。

インテックは我々が決して簡単ではない要望を出しても常にポジティブな姿勢で検討してくれます。安心して相談することのできるパートナーだと評価しています。

臨床データの自動連携で広がる研究の可能性

── 医療情報連携プラットフォームを利用したデータ連携にどのような効果を期待していますか。

岡村: 臨床データをREDCapに自動連携させることで、臨床研究におけるデータ収集の手間を減らせるというのが第一です。臨床研究者から見れば、手間を減らせれば、臨床研究の可能性が広がります。これまでは必要なデータを手作業で集めるのは現実的ではないと諦めていた研究が実現できるようになり、臨床研究の幅が広がっていくことを期待しています。例えば、治療薬の総投与量と副作用の関連性を調べたくても、膨大な数の患者さんの電子カルテから手作業でデータを抜き出して入力するのは現実的ではありませんでした。自動連携・自動計算でデータを集められるようになれば、こうした研究も実現できるでしょう。

── 他大学や他の研究機関との共同研究にも利用できるでしょうか。

岡村: 我々が得た電子カルテとREDCapの連携のノウハウを今後広めていけば、他施設との共同研究の場合もデータ収集にかかる手間を増やすことなく収集項目数を増やしていくことができます。ぜひ、そうした方向に進めていきたいと考えています。

成果 1臨床研究の手間と時間を大幅に削減

データを手作業で転記する必要がなくなり、時間と手間を大幅に削減。事実上サンプル数の制約なく、収集項目を増やすことができる。

成果 2臨床研究のアイデア、可能性が広がる

大量の医療データを利用した研究が実現可能になる。

── 今後の展開についてお聞かせください。

岡村: 今回構築したFHIRリポジトリは、臨床業務の支援や様々な業務の支援にも活用できると考えています。現場のニーズをヒアリングしながら「こんなシステムが欲しい」という声に応える業務支援、アプリ開発にチャレンジしていきたいと考えています。

Client Profile 大阪公立大学医学部附属病院様

大正14年に大阪市立市民病院として開設され、昭和30年より大阪市立大学医学部附属病院となる。医学部建学の精神である「智・仁・勇」に基づいて「市民の健康に寄与する高い医療の提供」「こころ豊かで信頼される医療人を育成」「医療の進歩のためのたゆまぬ努力」を基本理念とする。特定機能病院として他の病院と連携を強化しつつ高度で先進的な医療の提供、高度な医療技術の開発に取り組む。2022年4月大学統合により、「大阪公立大学医学部附属病院」へ名称変更。

| 会社名 | 大阪公立大学医学部附属病院 |

|---|---|

| 所在地 | 大阪市阿倍野区旭町1-5-7 |

- ※本事例の情報は、2022年1月現在のものです。

- ※本文中の社名、製品名、ロゴは各社の商標または登録商標です。

- ※本文中に記載されている事項の一部または全部を複写、改変、転載することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。

- ※本文中に記載されている事項は予告なく変更することがあります。

公開日 2022年04月08日

導入した商品・サービス

- 医療情報連携プラットフォーム

- 特定の製品やサービスに依存せず、医療機関のニーズ/課題に合わせて医療データの高度利用を可能とするプラットフォームです。