本部業務の効率化を目指し、単なるバージョンアップではなく財務会計システムを再設計。

バラバラだったグループ各社の勘定科目を統一してシステムの統合・共通化を実施

株式会社吉野家ホールディングス様

吉野家ホールディングスは、会計システムをベースにさまざまな周辺ソリューション・サービスを一体化したインテックのワンストップトータルサービスを2003年から利用してきた。しかし、連結会社数が増えるとともに会計業務が複雑化。グループ各社で勘定科目・会計システムが異なっていたため計数比較や分析が困難だった。これを解決すべくグループ各社の勘定科目を統一し、会計システムを統合・共通化した。その背景、経緯と効果について同社執行役員グループ財務経理本部長鵜澤武雄氏にお話をうかがった。

- Key Point

- グループ各社の勘定科目を統一、会計システムを再設計・共通化し、財務・経理の業務プロセスを刷新

- 「Connect」(他システムとの相互接続)機能で将来的に他のシステムとの連携追加が容易

グループ全体で月間200万件の仕訳明細の処理が可能であることが、新会計システムに求める条件でした

グループ会社数が増えて管理部門の業務、コストが増大

グループ財務経理本部長

鵜澤武雄氏

── 貴社についてご紹介ください。

2019年に創業120周年を迎えた牛丼の「吉野家」をはじめとする飲食店経営が事業の中心です。主なグループ会社には株式会社吉野家、セルフ式讃岐うどんの「はなまるうどん」を展開する株式会社はなまる、鮨のテイクアウト店や回転寿司店を経営する株式会社京樽があります。グループの店舗数合計は国内外合わせて2020年1月現在で3,473店になります。吉野家ホールディングスはグループの持株会社としてグループ全体の経営資源を有効活用し、企業価値を最大化することを目指しています。

── グループ全体で財務会計システムの統合に取り組んだ背景について教えてください。

まず、連結会社が増えて連結決算や連結納税など経理処理が複雑化したことが挙げられます。統合前の会計システムは2003年稼働ですが、業務のプロセスはその時に定めたままのため仕事量は増える一方でした。財務・経理部門のスタッフは定常業務に追われて教育機会を創出することができず、経営戦略の立案をサポートできるような専門家集団とは言えない状況でした。

課題 1勘定科目がグループ各社で統一されていないため、計数比較・分析が難しい

主要3社(吉野家、はなまる、京樽)の勘定科目が統一されていないために、決算資料を見ただけでは簡単には比較ができませんでした。グループの経営会議では、経営企画の担当者がその違いを役員に説明する必要があり、迅速な経営判断の阻害要因となっていました。

課題 2グループ各社の会計システムが異なり、データ連携にはその都度作り込みが必要

主要グループ会社には同じパッケージソフトを使った会計システムが導入されていましたが、個社がそれぞれにカスタマイズやアドオンを加えていました。また、他のパッケージシステムを使っている会社もあり、データ連携をするには、その都度作り込みが必要でした。

課題 3経理業務がグループ各社別に運営されており、非効率

勘定科目と会計システムが異なっているため、1人のスタッフが複数社の経理業務を兼任で担当することは難しく、各社それぞれに対応するスタッフを抱えていました。業務が増える際は派遣スタッフに頼っていましたが、派遣スタッフが固定化するようになっていました。

── この問題をどのように解決しようと考えたのですか。

こうした問題を抜本的に解決するためには業務改革で組織を変革する必要があると考え、2017年度末に本部業務の改革プロジェクトをスタートさせました。間接部門の経費を徹底的に減らし、業務を効率化するのが当社の構造改革のポイントになると考えたのです。

この業務改革の一環として、約1年間で会計システムを新しいバージョンに移行するとともに、これまでバラバラだったグループ各社の勘定科目を統一して、共通で利用できるようシステムを統合することにしたのです。

旧会計システム時代からインテックのトータルソリューションを利用

── 統合前の会計システムについて詳しく教えてください。

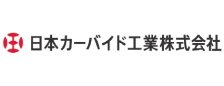

2003年から稼働していた会計システムは「SuperStream-CORE」(スーパーストリーム株式会社)、連結会計システム「DivaSystem」(株式会社ディーバ)をベースにしたものでした。さらにパッケージでは提供されていない機能をアドオンとして開発・実装した上で、インテックの保有するデータセンター内で運用するという形を取っていました。

導入当初は吉野家のみがSuperStream-COREを利用し、グループ会社はそれぞれ別の会計パッケージを使っていました。数年間かけて同じパッケージへと変更していきましたが、京樽は今回の統合まで別のパッケージを使っていました。

── SIerにインテックを選んだ理由を教えてください。

組織的なサポート力があり、長期的に信頼できるパートナーであると判断したからです。

最初にインテックを知ったのは、1998年に「快速サーチャー」という電子帳票システムを導入した時でした。紙ベースだった元帳や日記帳を「快速サーチャー」で電子データ化することで、膨大なデータを高速で検索することが可能になりました。インテックのデータセンターにサーバーとデータの両方を預けてアウトソーシングする形で運用していたのですが、現場で何か問題が起きても、常にインテックが全力を挙げて対応してくれるという安心感がありました。

グループ共通で使えることが第1条件

── 今回、グループ各社の会計システムの統合にあたって、考慮された条件はどんなものだったのでしょうか。

今回の会計システム統合は「グループ共通で使えること」というのが第1条件でした。もう1つの条件は「1カ月あたりの仕訳明細200万件という業務負荷に耐え得ること」です。2003年当時と比べて仕訳明細の総数は約4倍になっていますが、レスポンスに問題があっては使い物になりません。

── 旧バージョンからのバージョンアップは順調でしたか。

スケジュールは予定通り進みましたが、われわれにとっては単なるバージョンアップではありませんでした。本部管理業務の効率化という観点から、会計システムを作り直すつもりで新たに設計から行ったためです。

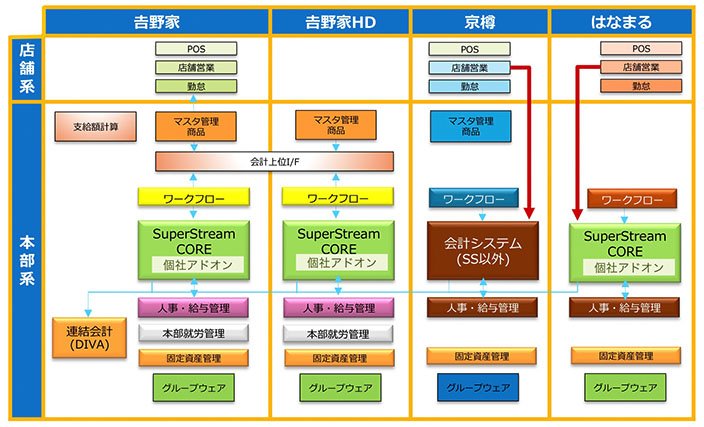

Point 1統合パッケージをベースにした会計システムのグループ共通化

業務の標準化を行いながらグループ共通で利用できるシステムを設計し、グループ共通の必須機能のみをアドオンで開発することとしました。その上でグループ共通システムとして各社に展開し、それぞれの会社に固有のアドオンなどは開発しないという方針を立てました。

Point 2グループ一斉運用を目指してプロジェクトを進行

グループ各社を一斉運用で新システムに切り替えることを重視しました。そのため、要件定義段階から各社の現場リーダーに参加してもらい、システムを理解した上で現場リーダーが新業務フロー・運用手順書を策定しました。

Point 3高い安全性を保ちつつ短期間でのシステム移行

移行ツールを利用して、安全かつ効率的な移行を進めました。共通のインターフェースやアドオン機能は既存の資産を活用して納期とコストを極小化しました。また、マスタコピー機能を用いて迅速にグループ会社環境を構築しました。

── システム統合や業務改革に対して、グループ各社から反対はありませんでしたか。

グループ各社には財務・経理に関してそれぞれに細かいルールや企業文化があり、それが仕訳にも影響を及ぼしています。そこで、統合化によって本部業務の効率化を目指すという大きな目標のためには仕事のやり方を変える勇気が必要だという考えのもと、週に2回、各社の財務・経理のメンバーを2名ずつ集めて会合を開き、共通化できるところは何か、どういうやり方に改めるべきかなど、意見を聞きながらディスカッションを重ねていきました。

── 統合後のシステムはクラウドでの運用となりましたが、この点について不安はありませんでしたか

レスポンスの遅延が発生するのではないかという不安がありましたが、事前に検証を重ねて問題がないことを確認しました。検証やシステムのチューニングにあたっては、インテックでこのプロジェクトに直接携わっていない技術者の力もお借りして、無事に乗り越えることができました。

業務改革の目標である20%の効率化をまもなく達成

── 業務改革の進み具合はいかがですか。

業務改革プロジェクト推進にあたって、経理スタッフの人員削減とコスト削減により20%の効率化を達成するという目標を立てました。そのためにまず「やめる」という決断をしました。経理スタッフが行っていた「小さな過剰業務」をやめ、人員削減については派遣スタッフの固定化をやめました。絶対にやるべき業務は何なのかを洗い出し、その業務を各社で統合するという手順を踏みました。

また、業務の統合化・標準化にあたってアウトソーシングと内製化の費用比較を行い、アウトソーシングしていた一部の業務は内製化し、統合化の中で吸収しています。会計システムの統合による効率化に加え、こうした業務改革の効果もあって、20%という目標は今年度中に達成する見込みです。

── 今回のシステム統合にあたって、インテックの果たした役割をどのように評価しておられますか。

会計システムは長期にわたって使用するものですから、それを支える組織の力が重要だと考えます。インテックにはその力があることをあらためて実感しています。

経理スタッフの働き方を変えていきたい

── 会計システムの将来像はどのようにお考えですか。

新システムには外部の他システムとの連携を大きなカスタマイズなしで可能にする「Connect」機能がありますので、これを用いて今後は様々なシステムとシームレスな連携を図りたいと考えています。交通費、立替経費などの使用実績情報のカード連携、またワークフローの申請、承認をスマートフォンで可能にし、事務所に立ち寄ることなく出先で行えるようにしていきます。次に考えているのは請求書の発行、受け取りの電子化です。紙の請求書ではなくシステム連携することで少人化を目指します。

── 今後の展望についてお聞かせください。

財務・経理をやりがいのある仕事にしたいという強い思いがあります。業務改革によって社員の「時間」を作り出すのは会社の役割だと思います。少なくとも管理職については定常業務にかかる時間を6割に減らし、2割は新制度への対応や業務改革業務にあて、残りの2割は働き方改革です。

経理スタッフは一生、財務・経理の仕事を続けるわけではありません。個人のキャリア開発のために、経営企画やCFOを目指す集団にしていきたいと考えています。

Client Profile 株式会社吉野家ホールディングス様

牛丼の吉野家、セルフ式讃岐うどんのはなまる、鮨の京樽の主要3社を軸に、47のグループ会社で国内外に3,473店(2020年1月現在)の飲食店を展開する吉野家グループの持株会社。グループ全体の経営戦略立案、仕入・製造・物流体制の構築、人材育成、財務・経理、システム管理等の機能を担っている。

| 会社名 | 株式会社吉野家ホールディングス |

|---|---|

| 本社 | 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階 |

| URL | https://www.yoshinoya-holdings.com |

- ※本事例の情報は、2020年1月現在のものです。

- ※本文中の社名、製品名、ロゴは各社の商標または登録商標です。

- ※本文中に記載されている事項の一部または全部を複写、改変、転載することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。

- ※本文中に記載されている事項は予告なく変更することがあります。

公開日 2020年03月04日

導入した商品・サービス

- SuperStream-NX導入支援サービス

- 企業のバックオフィスの最適化を実現する経営基盤パッケージです。