縦割りの地方自治体であっても横断的なサービスが求められる

── まずはクロスインダストリー企画部と自治体DXソリューション部ができたきっかけについて教えてください。

野崎: インテックはもともと行政や金融、医療などの業界ごとに事業本部があり、それぞれの業界に沿うようなサービスを開発してきました。しかし、最近では業界を超えた事例が多く出てきており、インテックでも業界を超えたサービスを創出する組織として、「クロスインダストリー企画部」という部門を昨年10月に立ち上げました。

當流谷: 自治体DXソリューション部が所属する行政システム事業本部では、創業時から地方自治体の税や給与計算の委託処理などいわゆる基幹業務に付随する業務を行ってきました。今から5年ほど前、国がデータ駆動型スマートシティ※3を提唱し始めたことや、デジタル庁が掲げるデジタル田園都市国家構想のもと、地域のスマートシティ化が進められました。自治体でも幅広い領域でDXが求められるようになり、それらに対応する部署として、今年の春から新しくできたのが自治体DXソリューション部です。

── 行政ではIT化がなかなか進まないという印象がありますが、これについてインテックはどのように捉えていますか?

當流谷: そもそも、行政の取り組みや事業というのは、国から末端の市町村に至るまで業務ごとに縦割りの組織になっており、国の各省庁からの方針に都道府県などの地方自治体が従うという形になっています。DXの観点においても、現状ではその縦の線がなかなか崩れません。しかし、住民目線では1つの分野だけではなく複数の分野、さらに行政だけではなく民間の事業者が持っているデータとも組み合わせてようやく使いやすくなるものなので、この縦割りのままDXを進めてしまうのは本質的な解決につながりません。ですから、インテックは本当にその地域に住まう方にとって必要な情報とは何か、必要なDXとは何かを考えて支援していこうとしています。

── 地方自治体の職員のITリテラシーはいかがですか?

當流谷: 情報系の専門知識がある方が増えていると感じる一方で、現場で実際決裁権を持っている方のITリテラシーにはバラツキがあります。現場からは「やり方を変えるのは面倒」という声が上がって板挟みになることは珍しくありません。ですから、なるべくその庁舎内で、「たとえ今まで通りいきたくても、面倒であっても、この着地点に向かっていこう」という、皆が納得できるような着地点を提示するお手伝いが必要です。

野崎: ただ、昔よりも話は進みやすくなっています。それまではDX 化を進めると自分自身の仕事がなくなることを危惧される方が多かったのですが、最近では住民の利便性や幸せを追求するためにDX 推進部門が立ち上がり、住民を意識してDX 化しようという話に意識が変わってきています。

當流谷: 首都圏以外は、どこも人口減少と少子高齢化のあおりを受けています。住民に長く住み続けてもらったり、移住者を増やしたり、優秀な人を職員として迎え入れて長く働いてもらうにはどうすべきか。そのような課題が共有されてきている印象です。

データの掛け合わせが課題解決につながる

── インテックの提供してきた「自治体向けIoTプラットフォームサービス」というのは、具体的にどのようなものなのでしょうか。

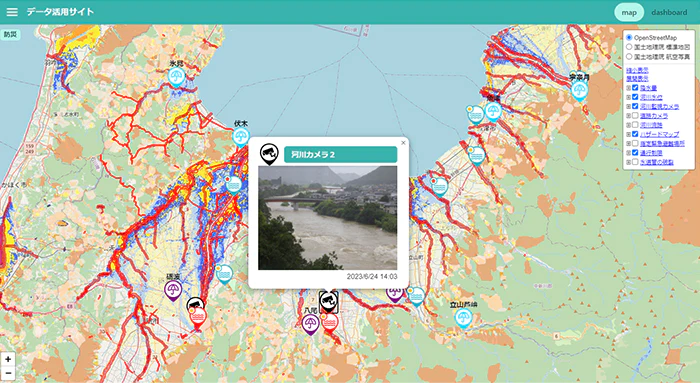

中西: サービスはひとことで言うと、その地域内のさまざまな状況を見える化するというものです。たとえば河川の水位状況やゴミ収集車の収集状況、そして北陸地方の場合だと積雪などもあります。そのような地域の住民の困っていることや希望を吸い上げて、それに沿ってユースケース軸でサービスメニューを展開しています。そのためには分散している情報を1つの基盤で統一し、見える化することが必要です。

當流谷: 見せ方としては地図のモードとダッシュボードのモードがあり、地図のモードだと、地図上に観光や防災などの業務領域ごとに必要な情報がプロットされています。そしてダッシュボードモードでは現時点の情報を並べて表示できるので、今の状況を地点ごとで比較することができます。

中西: たとえば防犯という観点だと、小学校の通学路の通行データと道路工事予定のデータを重ね合わせることができます。それまでは学校教育に関することは学校教育課、道路の維持管理などは道路管理課などで管轄されていると思います。もし、指定通学路ではないところで工事が行われる予定だとわかったとき、従来であれば「指定通学路じゃないから特に小学校には案内しなくてもよいのでは」という意見が出るかと思います。しかし、地図と人流のデータとを重ね合わせれば、その道は小学生が意外と通っていることがわかるかもしれません。もしそうなら、「交通ボランティアの方を、登下校時間にその場所に適切に配置しませんか」などの提案ができます。人口減の中で、交通ボランティアの人も少なくなっていますから、少ない中でも最適な形で配置できますよね。

當流谷: これまでは各課でバラバラにデータを持っていて、それぞれの課のデータをつなげて見られませんでした。そこをつなぎ合わせると価値が出てきます。政策を打ち出すためには、明確なデータが必要です。たとえば、何か新規のサービスをしようとすると、特定の個人の感覚で上がった「この分野が大変なんだ」という声に引っ張られがちですが、すべての面でデータを取っていくと、その状況が均質化でき、フラットな議論のテーブルができます。

── 自治体や企業との共創型事業や自治体から相談される課題として特に多いことは何なのでしょうか。

當流谷: 最近は人の流れを見たいというご要望を多くいただきます。これは不採算になりがちな公共交通の整備や海外からの観光客の誘致をうまく行いたいという背景があります。また、防災面でも何か災害が発生したときに道路はどこが渋滞しやすいのかを知りたいというご相談をいただきます。

中西: それまで街のカメラは防犯対策のイメージが強く、それをポジティブに変えていこうという風潮はありますね。たとえば地域の商店街をいかに活性化するかという相談をされたときに、「この商店街にたどり着く前に、多くの人が国道沿いのお店に流れてしまう」ということがわかると、対策を考えることができます。

當流谷: 国のデジタル田園都市国家構想の基本的なスタンスは、データを作って集めて利活用するということです。課題に応じた適切な手法でデータを取るためのご支援を行いますし、すでに取れているデータがあり、連携に有用性があればそれも集めます。それらをどう使うかという部分もサービス導入前から導入後まで、伴走してご支援します。さらに、どういったデータがあればその地域の課題が解決できるかという部分にもコミットしたいと思っています。

スピード感が求められる領域

バックキャスティングで課題解決へ

── 社内でさまざまなサービスを組み合わせたり他社との連携を考えたりするなど、新規事業を立ち上げる上で重要視している点や苦労する点について教えてください。

當流谷: インテックはずっと中小の自治体をメインのお客さまとしてきました。中小の自治体は予算規模こそ小さいですが、深刻な人口減少の悩みを抱えており、中小の自治体がまず一番課題だと考えているところから取り組み、そこから広げていけるようなデータ連携基盤を作っています。

中西: ここは非常にスピードの速い領域だとつくづく思います。半年前に取り沙汰されてきたキーワードがもう使われなくなるケースは珍しくありません。ですから、なるべく早くサービス化しローンチしていく。そのためには、スモールスタートが必要で、課題から入らないとなかなか前に進めません。少しだけ先の未来をある程度予測してそれに向かって進める、いわゆるバックキャスティングでないと間に合わないと思っています。

まずはお客さまの困りごとに真摯に向き合う

── 多種多様な社会課題に対して解決していくインテックの強みとは何でしょう。

野崎: インテックは各地域に支所部所があり、各地域のお客さまと対話を重ねながら、ICT 活用による課題解決をご支援してきました。これらの課題解決を様々な業種で真摯に向き合って対応してきたことがインテックの強みであると考えています。

當流谷: 「交付金が取れたのであとはよろしく」で手を引かずに、「導入したものをお客様とともにきちんと活用していく」という姿勢で真摯に向き合っています。

中西: きっと私たちは人が好きで、課題を解決することも好きなんだと思いますね。実直にやるというのが企業文化かもしれません。

── 地方自治体を中心に地域社会からの連携を求められていますが、インテックに期待されていることは何でしょう。

中西: お客さまに対してだけではなく、自社内でも、我々のような部所が業種横断で事業創出を推進し、よりその価値を高めていくことが先ほど述べたバックキャスティングにつながってくると考えています。

野崎: インテック自体がメーカー系の SIerではありませんので、前段の課題に対して、メーカーの製品に縛られない最適な解決手段をご提案してきたことが実を結んでいると実感します。最新技術を追いかけつつ、各地域の課題をしっかり把握しながらサービス化して全国に広げていくことが我々のミッションだと思っています。

── 自治体や民間企業との協業事例や今後に向けた活動などありましたらぜひ教えていただきたいと思います。

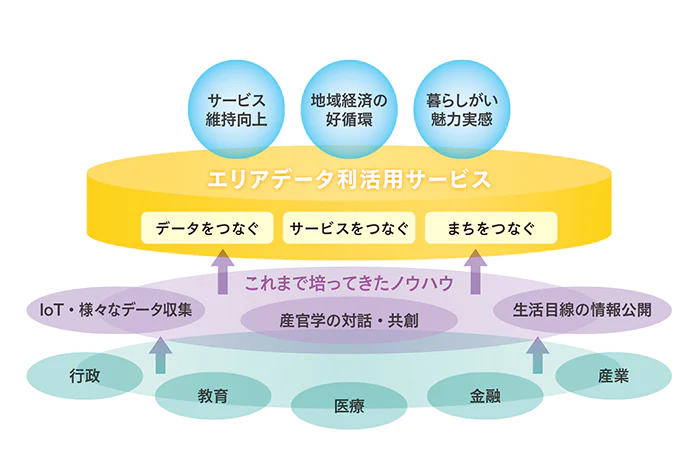

野崎: 今年の5月18日に従来の自治体IoTプラットフォームサービスをリニューアルし、「エリアデータ利活用サービス」としてローンチしました。富山で培ってきたノウハウを生かして、全国各地域の課題解決をご支援したいと考えています。

中西: 富山でのスマートシティ事業を評価していただき、長野県伊那市でもそういった町作りをしていきたいというお声をいただいたため、今年の5月26日に連携協定を結ぶことになりました。また、民間企業との協業でいえば、2021年から愛媛CATVとの取り組みも始まっています。ケーブルテレビは地域のインフラを担っている企業ですので、こういった地域の事業者とともに、地域の経済の発展に向けて、我々も下支えをしていきたいです。

野崎: 各地域で課題を根本的に解決するには、地場に根付いた企業や住民との丁寧なチーム作りを行って進めていくことが大切だと考えています。

── 今後自治体が求めるスマートシティの構築に対して取り組んでいきたいことについて教えてください。

野崎: 我々は行政に限らず、金融や医療などのその地域の中核事業に当たるお客さまと長年お付き合いしていますので、さまざまなノウハウがあります。また、そういった業界業種に合わせた事業特性というのをしっかりと捉えているので、「こうなればもっと地域に貢献できるのではないか」という視点を持ってICT活用をご支援します。こうしてそれぞれの地域の企業がより繁栄できるようになっていけば、サービスの質が上がり、住民のウェルビーイング※4にもつながると考えています。

中西: 防災や防犯はもちろんですが、人流や観光という分野のニーズも高まっています。そして今や脱炭素や省エネ、創エネなどの分野と切っては切り離せない世の中になっています。そういう分野に対しても利用できるデータ連携基盤によって、どう活用できるかを考えて取り組んでいきたいです。

當流谷: 育休を取ったとき、平日の昼間の暮らしが見えました。役所の手続きの煩雑さや、日ごろ見えにくい、障害を抱えた方や家族のケアを担う方などの姿など、そういった方々が抱えてきた暮らしにくさに目を向けて問題を解決し、皆にとって毎日が少し良くなるようなサービスを作っていきたいです。

- ※1スマートシティ:ICT等の新技術を活用しつつ、計画、整備、管理・運営などのマネジメントを高度化して都市や地域の抱える諸課題の解決を行い、新たな価値を創出し続ける、持続可能な都市や地域のこと。

- ※2デジタル田園都市国家構想:人口減少や少子高齢化、産業の空洞化などさまざまな問題に直面する地方において、デジタルの力で地方の個性を活かしながら社会問題の解決と魅力の向上をはかること。

- ※3データ駆動型スマートシティ:ICTによって収集したビッグデータを活用し、地域住民の生活の質を高めて都市の抱えるさまざまな課題の解決につなげる街づくりの新しい方向性。

- ※4ウェルビーイング:その人にとって、精神的にも肉体的にも、そして社会的にも、とても良い状態が持続していけることを意味する概念。